Организованные группы этих «диких» людей гор упоминаются в анналах X века наряду с «людьми равнин». Хроники обычно связывают подобные отряды с храмами буддийских школ Сингон и Тэндай. Доктрину Сингон импортировал в Японию монах Кукай (774–835), больше известный по своему посмертному имени Кобо-дайси, которое присвоил ему император Дайго.

Кукай изучал буддизм в Китае, а по возвращении на родину основал к югу от Киото, на горе Коя, монастырь Конгобудзи. Он посвятил в духовный сан множество священников, и среди них был монах Сайтё

[10] (767–822), который также совершил путешествие в Китай, чтобы углубить свои познания в учении Тэндай. Вернувшись в Японию, он основал монашеский орден на горе Хиэй, в монастыре Энрякудзи. Оба учения, Сингон и Тэндай, были основаны на идее фундаментальной общности Вселенной и Будды – верховного существа (Вайрочана у индусов, Бирусана или Дайнити у японцев) в соответствии с доктриной Сингон или его земного воплощения в образе Шакьямуни у последователей секты Тэндай, чье беспредельное могущество способен почувствовать в себе любой человек, если он овладеет истинным знанием и преодолеет «окружающее его невежество». Обе доктрины подразумевали, что путь к просветлению лежит через уединение и практику эзотерических дисциплин (миккё). Но если в секте Тэндай этот путь был долгим и постепенным, то члены секты Сингон считали, что с помощью определенных магических ритуалов просветления можно достичь почти немедленно.

Обе секты рассматривали горы как наиболее подходящее место для поиска пути к спасению и занятия магией. Поэтому их храмы были превосходным местом жительства для ямабуси, которые, по всей видимости, приносили с собой свой опыт и различные методы сюгэндо, которые впоследствии были добавлены к эзотерическому учению, заложенному в основу обеих доктрин. Во всех крупных горных храмах строились жилища для ямабуси, где стали появляться «патриархи горного кредо» со своими эзотерическими доктринами (миссу), толкованиями (носэцу), риторикой (сэмэй), поэзией (вака) и – что очень важно для нашего исследования – боевыми приемами, которые входили в программу обучения, принятую в большинстве монастырей. Каким образом последняя специализация оказалась в числе различных аскетических дисциплин, изучаемых монахами и священниками, остается для нас загадкой. Однако мы знаем, что аббаты, овладевшие всеми этими дисциплинами, назначались на самые высокие должности среди представителей духовенства при дворе; что министры, высокопоставленные чиновники и военачальники часто удалялись в монастыри, чтобы укрепить себя духовно, прежде чем вернуться на государственную службу. (Этой практике до сих пор следуют некоторые политические лидеры современной Японии, которые на время удаляются в дзен-буддистские монастыри.) Нам также известно, что многие придворные и даже императоры, удалившись на покой, часто избирали в качестве своего последнего пристанища буддистские монастыри, расположенные в горах или на равнине неподалеку от столицы. Здесь следует отметить, что эти удалившиеся от мира правители часто сохраняли сильное (пусть даже и косвенное) влияние на центральные рычаги власти. Таким образом, становится понятно, как и почему эти религиозные секты постепенно превратились в независимые центры власти.

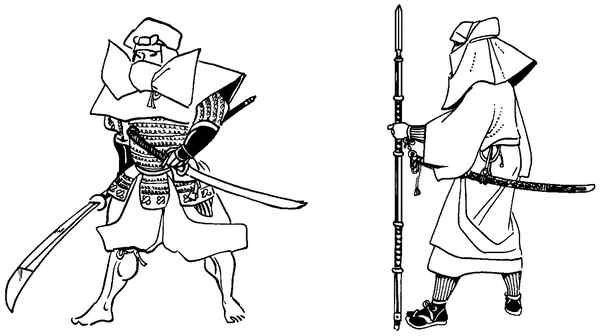

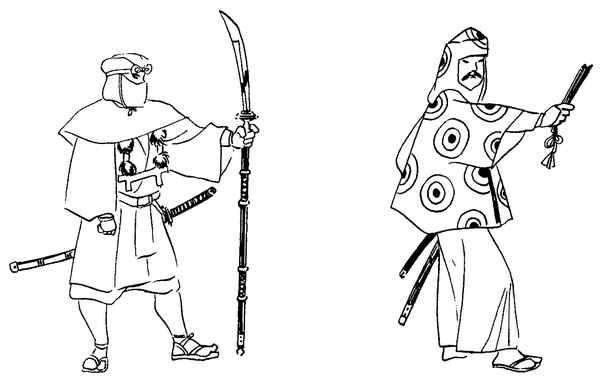

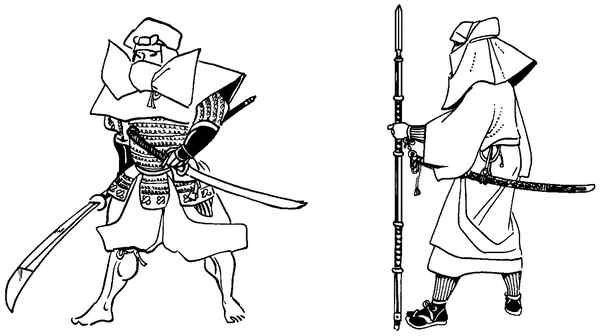

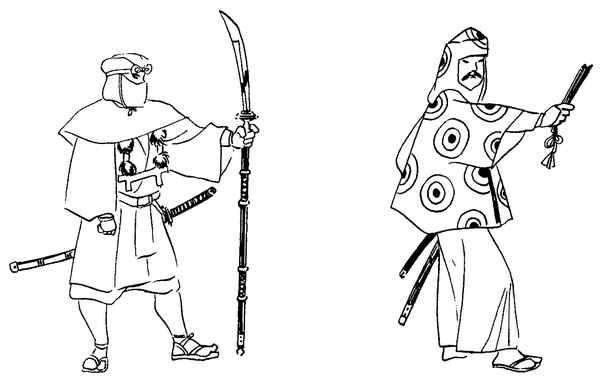

К началу периода войны Северной и Южной династий («Намбокутё»), или «двоецарствия», уже существовали хорошо организованные отряды ямабуси, других монахов-воинов (сохэй) и «людей из храмов» (синдзин), руководство которыми осуществлялось из главного центра (Сёгоин у секты Тэндай и Самбоин у секты Сингон). Из этих центров появились две основные военно-религиозные организации – Хондзанха и Тодзанха, – принимавшие самое активное участие «в гражданских войнах» (Renondeau, 68). Беглому императору Годайго, однажды отправившему двоих своих сыновей в храм на горе Хиэй, помогали ямабуси, которые теснили воинов из Камакура от холма к холму, от горы к горе и от храма к храму, демонстрируя отвагу и доблесть, равные – если не превосходящие – отваге и доблести профессиональных воинов.

В исторических хрониках той эпохи часто встречаются имена стратегов духовного звания, которые планировали собственные военные кампании или давали консультации другим генералам. Среди них особенно знаменит аббат Соссин, который помогал мудрыми советами осажденному генералу Кисуноки Масасигэ, «Великому Нанко» (1294–1336), сохранившему преданность императору-изгнаннику. В хрониках также часто упоминается Такэда Харунобу Сингэн, хитроумный вожак горных воинов из Каи, который помогал Нобунага в сражении с Уэсуги Кэнсин в 1568 году. Другой великий мыслитель и просветитель своего времени, настоятель храмов Сэйкэндзи и Риндзандзи Сэссай Хоро, был учителем Токугава Иэясу и военным советником у Имагава Ёсимото. На протяжении веков эти духовные лица (очень похожие на средневековых дипломатов из Ватикана или тех могущественных кардиналов Франции и Италии, чье политическое влияние часто было решающим) постоянно появляются в тени тех великих людей, которые оставили свой след в истории Японии.

Букё потребовалось более четырех веков непрерывных войн с воинственными монахами из горных и равнинных монастырей, а также с упрямыми последователями мятежной секты Икко, прежде чем ямабуси были полностью устранены из числа опасных соперников в борьбе за абсолютную власть, которая в IX веке была вырвана почти полностью из рук императора и его придворных. Читая о бунтах и мятежах в столице, поднятых ордами воинственных монахов, начинаешь понимать, почему император Сиракава (годы правления 1073–1086) жаловался на то, что лишь три вещи неподвластны его желаниям: бурные воды реки Камо, игральные кости и монахи из горных обителей.

И в самом деле, может показаться, что в течение той беспокойной эпохи, которая предшествовала узурпации власти воинами, когда провинции и столицу (Нара, а позднее Киото) терроризировали и опустошали вооруженные силы враждующих друг с другом монастырей, в то время как императорские войска были бессильны установить порядок, Япония как никогда была близка к тому, чтобы в стране утвердилась теократия сторонников буддийской веры, имеющей мало общего с оригинальным учением миролюбивого Гаутамы.

Только сектантская природа различных школ своеобразного японского буддизма помешала им достичь своей цели, объединившись против единственного потенциально опасного противника – воинского сословия, которое постепенно стягивалось с периферии к центру национальной культуры и власти. Расколотые на фракции, буддийские секты постоянно враждовали друг с другом, теряя в этой бессмысленной борьбе людей и богатства. Даже в 1536 году, когда воинское сословие находилось на заключительной стадии консолидации – объединения и союзы хорошо вооруженных и дисциплинированных кланов представляли собой все более грозную силу, – священники из секты Хоккё все еще были озабочены тем, как изгнать из Киото других священников (принадлежавших к секте Сингон). Они, в свою очередь, были атакованы монахами с горы Хиэй, и так далее до бесконечности.