Буси высшего ранга, передвигаясь верхом, прикрепляли свое копье к стремени, ставя его на специальный упор яри-атэ (яри-хасами или яри-саси), «сделанный из меди или железа. Лучшие образцы… имели шарнир в центре, чтобы сделать крепление более свободным» (Stone, 674). Пешие солдаты (асигару) носили свои копья, а часто и копья офицеров на собственных плечах.

Разумеется, существовало большое количество рю и преподававших там учителей будзюцу, которые специализировались, часто исключительно, на использовании копья в бою. Самой знаменитой среди них была школа Ходзо-ин Рю, названная в честь монастыря Ходзо, где фехтованием на копьях занимались с древних времен. Школа Синкагэ Рю, славившаяся своими мастерами меча, включала в свою программу обучения и фехтование на копьях. Согласно литературе будзюцу, мастера копья, тренировавшегося в одной из этих школ, старательно избегали не только отдельные воины, вооруженные грозным катана, но даже группы воинов, которых он мог легко разметать в стороны, вращаясь в своем смертоносном танце, – длинное оружие резало, кололо, рубило и парировало, со свистом рассекая воздух вокруг его туловища. Поединки между мастерами этих школ (так же как и между фехтовальщиками на мечах) были яростными и жестокими. Группами и поодиночке, они часто путешествовали по стране, обучаясь у различных мастеров, овладевая новыми стилями владения копьем, принимая вызовы на дорогах, на самом деле даже радуясь им как еще одной возможности испытать свое мастерство и утвердить свою репутацию. В этих схватках, многие из которых во всех подробностях обсуждаются в хрониках боевых искусств, изначально использовались настоящие боевые копья. Тот, кто терпел поражение, часто либо принимал смерть от рук противника, либо, если просто был лишен боеспособности, убивал себя сам, чтобы искупить свой позор. Чтобы снизить дестабилизирующее влияние на общество таких вооруженных схваток со смертельным исходом, в период Токугава были изданы указы, строго запрещающие все поединки, кроме тех, которые были напрямую связаны с санкционированным правом на месть или самообороной против немотивированного нападения. Многие состязания мастеров как под официальным надзором компетентных представителей кланов, так и без него стали проводиться с использованием бамбуковых копий (такэ-яри) либо копий с мягкими наконечниками (тампо) вместо боевых лезвий.

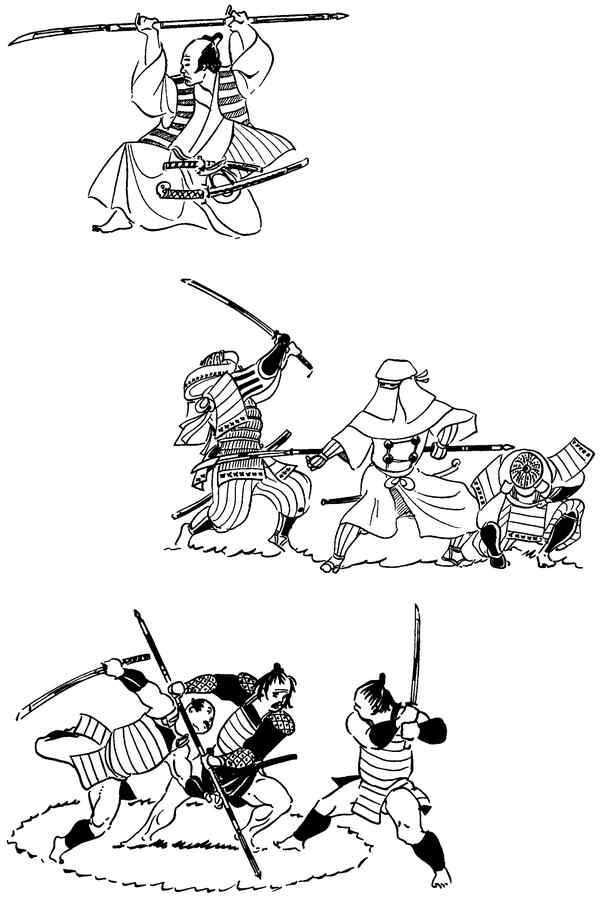

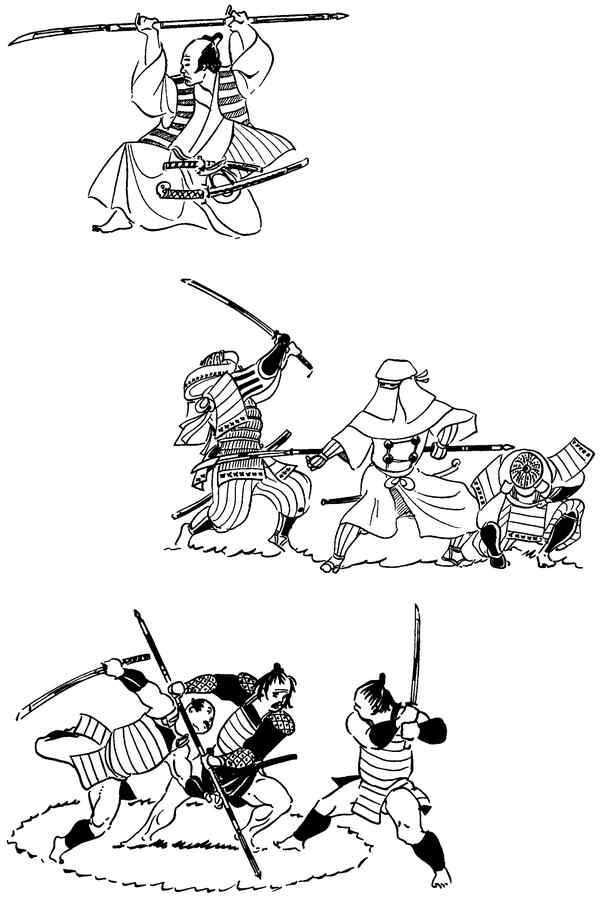

Два основных типа копья дали начало двум главным направлениям боя с копьем: яридзюцу – искусство прямого копья и нагинатадзюцу (или просто нагината) – искусство изогнутого копья. Каждое искусство подразделялось на бесчисленное множество стилей, кроме того, существовали отдельные приемы обращения с разными типами длинных и коротких копий, а также дротиков. Все эти специализации объединяло значительное количество базовых технических приемов, таких как выпады (цуки), удары (гири) и блоки: некоторые из них, общие для всех видов рубящего оружия, можно было встретить и в фехтовании на мечах. Начальные стойки, подготовительные движения, стили сближения с противником или ухода из пределов досягаемости его оружия, способы поражения цели или уклонения от атаки варьировались от школы к школе или даже в пределах одной школы, от учителя к учителю. То, что сохранилось до наших дней от средневекового яридзюцу, можно найти в сильно модифицированных приемах дзёдзюцу, искусства боевого посоха, которым занимаются в нескольких современных школах дзодо («путь посоха»), а также в дополнительных упражнениях некоторых школ айкидо. Однако мы знаем, что в феодальные времена использовались все части яри, включая основание, на что обычно надевался заостренный металлический наконечник, и что исходная стойка с копьем, прижатым к боку (в одном из доминирующих стилей), называлась каи-куми. Нам также известно, что в нескольких школах обучали сложным сериям движений как вверху, так и внизу (дзумондзи-яри), которые позволяли поражать противника не только спереди, но также и характерными взмахами, нацеленными в спину, в то время как другие школы специализировались на блокирующих, цепляющих и отражающих приемах, называвшихся каги-яри. Нагинатадзюцу добавляла к техническому арсеналу яри характерные круговые удары, особенно подходящие для изогнутой формы лезвия нагината.

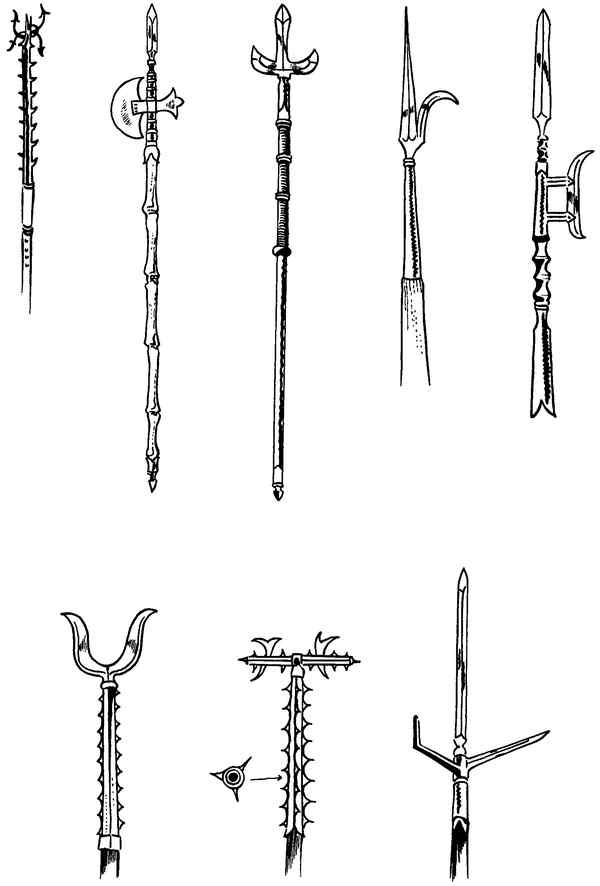

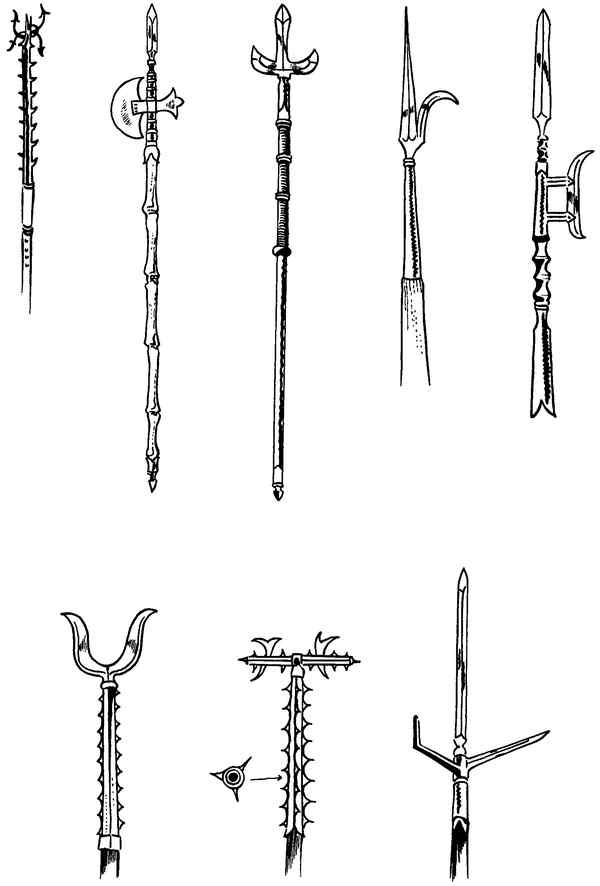

Разновидности содэгарами и яри

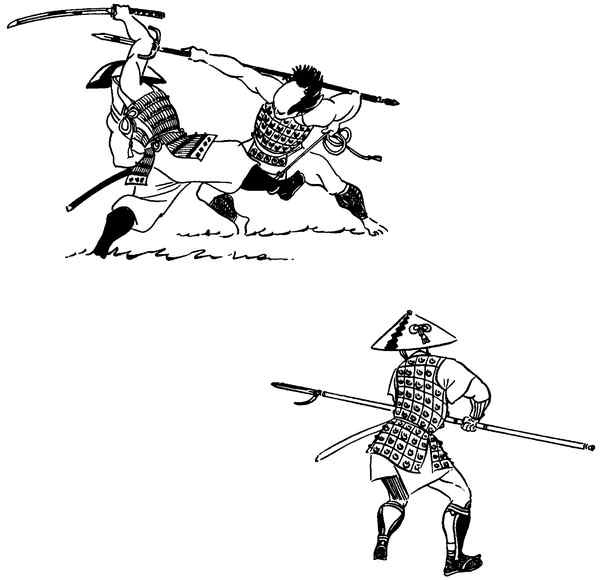

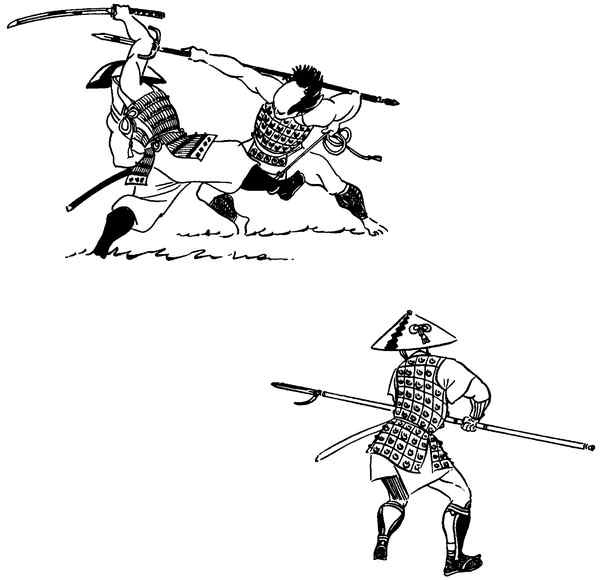

Яри в сражении

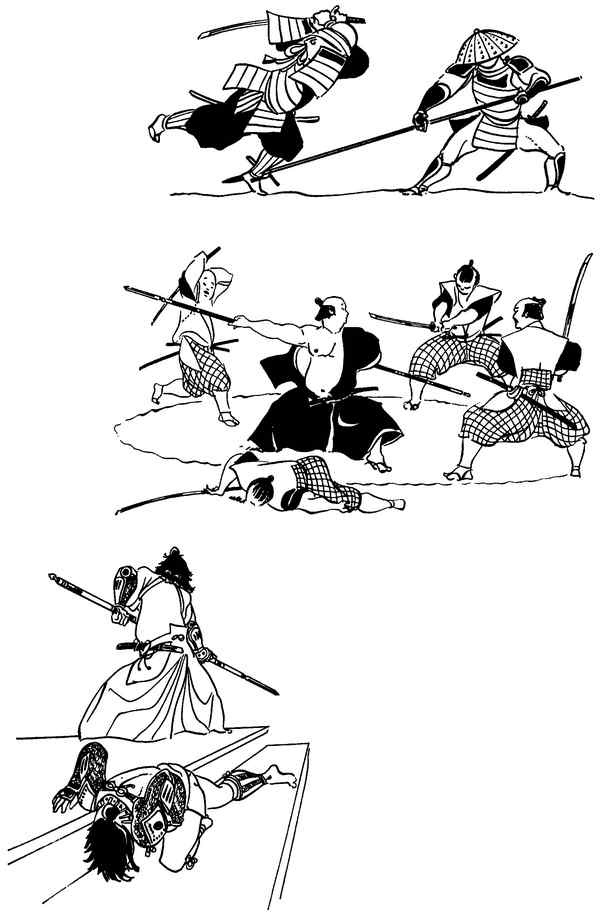

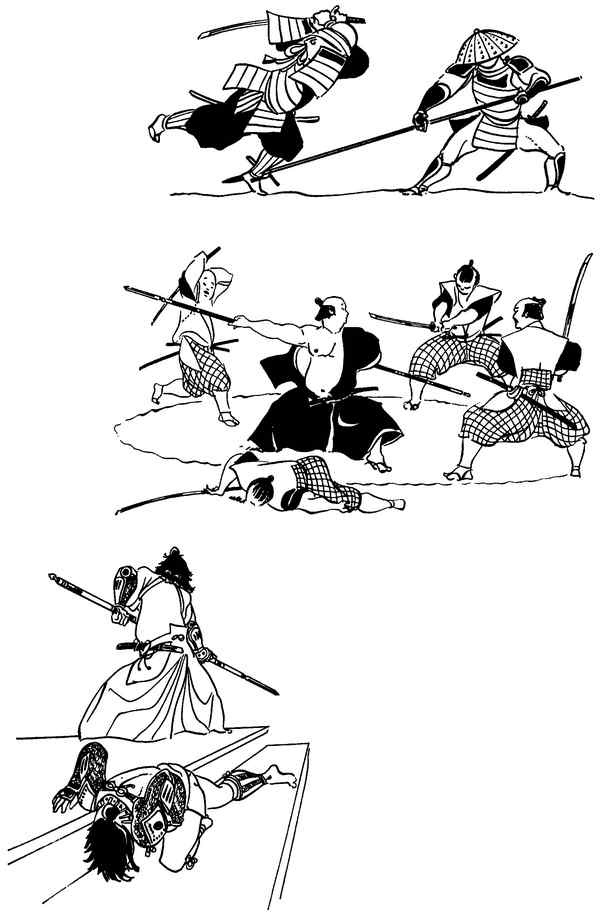

Нагината и яри в сражении

Даже с возрастанием популярности меча в середине японской феодальной эпохи и в период, предшествовавший Реставрации Мэйдзи, копья по-прежнему использовали в официальных церемониях, а также носили с собою воины, сопровождавшие провинциальных правителей в их путешествиях (само оружие хранилось в превосходном состоянии в арсеналах кланов). Профессиональное обучение фехтованию на копьях в тренировочных залах школ будзюцу еще продолжалось некоторое время, но одинокие копьеносцы, которых когда-то можно было встретить в любой части Японии, стали попадаться все реже и реже, пока такие воины не исчезли полностью. Из бесчисленных школ будзюцу, где некогда обучали обращению с нагината, сегодня действуют лишь несколько (к примеру, Тэндо и Синкагэ). Их ученики носят защитную амуницию (как и те, кто занимается японским фехтованием, или кэндо), основные элементы которой позаимствованы у старинного комплекта доспехов: защитную маску (мэн), нагрудник (до), фехтовальные рукавицы (котэ), подбитый фартук (аидатэ) и наголенники (сунэ-атэ). Острую как бритва нагината прежних времен сменил шестифутовый дубовый шест с бамбуковым лезвием длиною 21 дюйм, кончик которого защищен кожаным колпачком. Такой инструмент или более длинный можно использовать против партнера в поединке и для тренировки, при одиночном выполнении формальных упражнений (ката) или против полноразмерного манекена (ути-комо-даи). Приемы атаки, контратаки и обороны основаны на базовых стойках и перемещениях, плавно перетекающих из одного в другое, что делает эту новую дисциплину (нагинатадо) одним из самых эффективных методов развития координации среди тех, которые эволюционировали из некогда смертоносного искусства нагинатадзюцу. Эти современные школы (по большей части посещаемые женщинами) используют нагината не как боевой метод (дзюцу), а скорее как дисциплину, способствующую развитию психического и физического самоконтроля (до), с определенными намеками на то, что конечная цель этих школ связана с мистицизмом и эзотеризмом, присущими традиционной культуре Японии.