Еще в эпоху Хэйан верховая езда считалась аристократическим искусством. Однако она постепенно теряла свою первоначальную привлекательность для придворных аристократов, по мере того как они, преобразуя древние обычаи своих некогда воинственных кланов в утонченные формы «цивилизованных» методов насилия, в конечном итоге стали считать владение боевыми навыками чем-то вульгарным. Эта деградация дошла до такой степени, что в 1159 году начальник стражи Внешнего Дворца даже не мог сесть на лошадь, и его неуклюжие попытки вызывали смех у стоящих поблизости провинциальных воинов (Morris, 165).

Даже в самые ранние периоды достоверно известной нам истории с домом буси (то есть центральной резиденцией клана, к которому он принадлежал) всегда соседствовали большие конюшни, а также вольеры, где лошадей можно было тренировать и содержать, но мы не имеем возможности точно определить, где и когда лошади впервые появились в Японии. По мнению некоторых ученых, эти животные принесли на себе волны южных завоевателей к государству Ямато. В любом случае лошадь японских «конных рыцарей» была типичным азиатским пони, примерно того же типа, что и лошади. На них ездили китайцы и корейцы, а также знаменитые монгольские всадники, буквально рождавшиеся среди лошадей и проводивших на них всю свою жизнь. Японская порода, судя по всему, имела различные континентальные примеси, поскольку боевые скакуны часто упоминаются в списках среди подарков, которыми обменивались китайский двор и японский император. Со временем коневодство стало специализацией отдельных кланов, и каждый из них имел собственный, ревностно охраняемый метод. В частности, порода лошадей, выведенная кланом Намбу, пользовалась славой во всей Японии.

Эти животные, судя по всему, были меньше, чем их сородичи европейских или арабских кровей (на некоторых иллюстрациях лошадь уменьшает фигуру воина в массивных доспехах), но очень выносливыми, удивительно быстрыми и способными выполнять крайне сложные маневры. Принято считать, что они «славились своим норовом» (Stone, 461), и, очевидно, требовалась опытная рука, чтобы держать такого боевого коня под контролем, особенно в гуще сражения. Древний буси, как и грозный монгольский воин, по-видимому, прекрасно умел управлять этим животным. Садясь в седло, он обычно облачался в доспехи особого типа (ума-ёрои). Изначально эти доспехи были более легкими и свободными, чем те, которые появились в XVII веке, когда они стали играть главным образом декоративную и церемониальную роль. По сути, это были те же самые доспехи, которые он носил, сражаясь в пешем строю, с добавлением некоторых деталей: специальной накидки (хоро), высоких наголенников (сунэ-атэ) и длинных набедренников (хаидатэ), предназначавшихся для того, чтобы компенсировать недостатки, связанные с положением всадника, из-за которого определенные части его тела становятся более уязвимыми для вражеских мечей и копий.

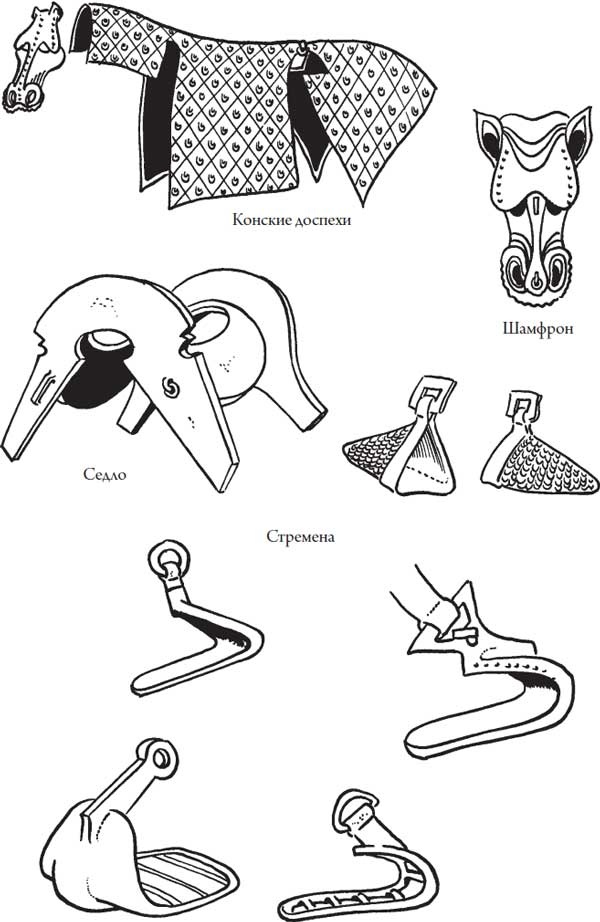

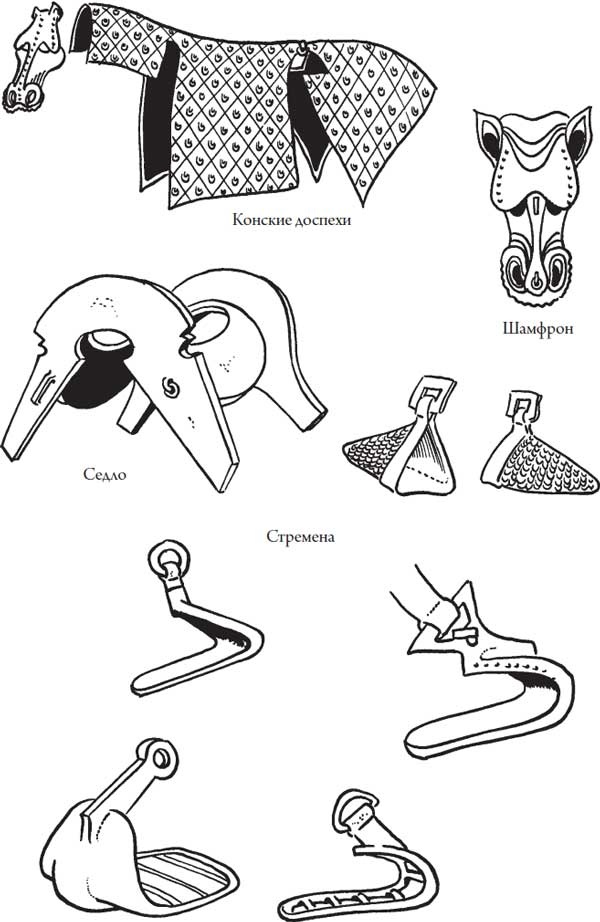

В отличие от лошадей европейских рыцарей Средневековья, боевой конь буси не был обременен тяжелыми доспехами. Его голову обычно защищал шамфрон из железа, стали или лакированной кожи, который повторял очертания животного или изображал мифических чудовищ. Туловище животного защищали маленькие пластины из лакированной кожи, пришитые на ткань. Фланшары по бокам (свисающие с седла) были сделаны из того же материала, покрытого позолотой. Подхвостник обычно имел прямоугольную форму и частично закрывал круп животного. Различные типы намордников, мундштуков (куцува), нащечных пластин (кангава-ита), уздечек (ханагава) и поводьев (куцу-вазура) помогали наезднику контролировать своего норовистого скакуна. Поводья из шелкового шнура обычно были обильно украшены позументами и кисточками (ацу-буса). Седло, со всеми его атрибутами (кура-но-бадзу) и подпругой (харуби), было высокого типа, и его передняя и задняя луки поднимались над сиденьем под прямым углом. Судя по всему, эта модель также вела свое происхождение из Китая. К седлу были подвешены стремена (абуми, батто), которые во времена Ямато «имели закрытые носки и достаточно длинные железные пряжки, к которым крепились стременные ремни» (Stone, 1). У некоторых из этих древних стремян в подножной пластине часто проделывали отверстия (суиба-абуми), чтобы через них стекала вода, скапливавшаяся внутри при переправе через водные преграды. Более поздние версии стремян «были открытыми сбоку, а на широкой подножной пластине помещалась вся ступня… Они были полностью железными или имели железный каркас, заполненный деревом» (Stone, 1). Гибкая трость или хлыст (мути) завершали костюм для верховой езды буси.

Искусству военной верховой езды, называвшемуся дзобадзюцу, если речь шла об управлении лошадью на суше, и суйёидзюцу, или суйбадзюцу, если лошадь находилась в воде, было посвящено множество книг. Среди них следует выделить знаменитый трактат Хитоми Сэнсай Мунэцуги, который был написан в 1613 году. Технические приемы верховой езды, описанные в этой и других работах, охватывают широкий диапазон возможных ситуаций, от массовых маневров кавалерии до индивидуальных перемещений всадника перед линией вражеских войск. Примеры из первой группы обычно считаются частью военной науки (или искусства) в широком масштабе, которая, как было отмечено ранее, не может быть адекватно описана в настоящей работе. Приемы из второй группы в большинстве трактатов по будзюцу обычно описываются достаточно скупо, и информация, которой мы располагаем, основана главным образом на заметках западных путешественников, имевших возможность наблюдать японского кавалериста в действии. Так, например, Франческо Карлетти писал, что буси садились в седло под прямым углом и переносили вес своего тела на пятку, а не носок, как это было принято в Европе (Cooper, 233). Сближаясь с врагом, воин держал поводья обеими руками, а готовясь вступить в бой, он прицеплял их к кольцам или крючкам на грудной пластине панциря и далее контролировал своего коня коленями (а также наклоняя тело в нужном направлении).

Сближаясь с линией неприятельских войск, конный буси постоянно менял скорость и направление движения, из-за чего вражеским лучникам было крайне сложно в него попасть, в то время как сам он выпускал в них одну стрелу за другой. Наконец, на близкой дистанции он пускал в ход свое копье или длинный меч, лавируя в толпе врагов, или вступал в индивидуальный поединок с другим конным воином. В такой схватке оба всадника перемещались почти так же, как если бы они оставались на ногах, максимально используя подвижность своих скакунов, четко координируя свои намерения и действия. При оптимальных условиях лошадь находилась в таком тесном контакте с наездником, что действовала словно бы инстинктивно, абсолютно синхронно движениям своего хозяина, отступая (часто поворачиваясь на задних ногах), прежде чем атаковать, поднимаясь на дыбы, чтобы увеличить силу его удара, или бросаясь в гущу битвы, словно разъяренный дикий зверь. Этих животных можно было использовать даже ночью, для того чтобы бесшумно подкрасться к врагу, при этом уздечку обматывали тряпками, а на морду лошади надевали специальный мешок (баи). Кроме того, боевых коней специально обучали переправляться через реки и озера, которых достаточно в Японии. Технические приемы управления лошадью в воде разрабатывали и практиковали в специальных водоемах, которые обычно соседствовали со скаковыми дорожками, окружавшими резиденции основных военных кланов.