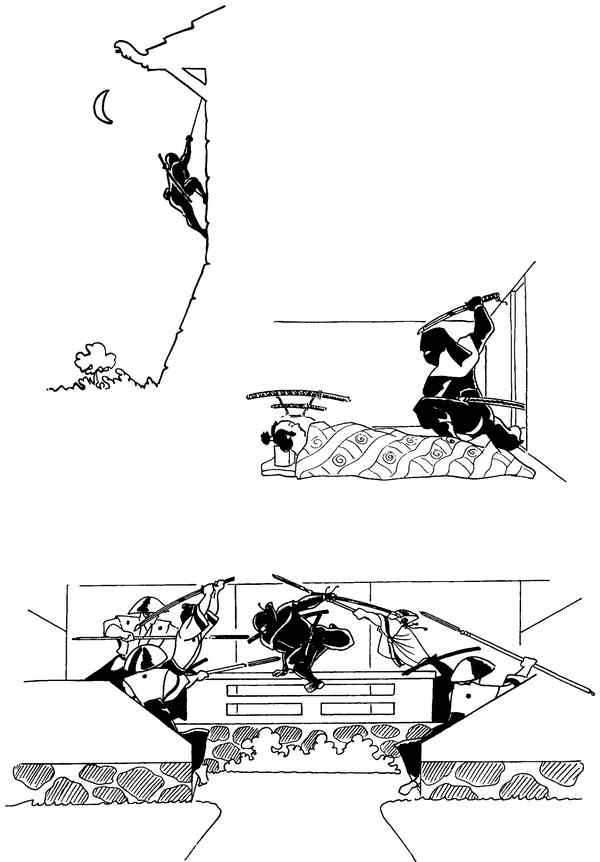

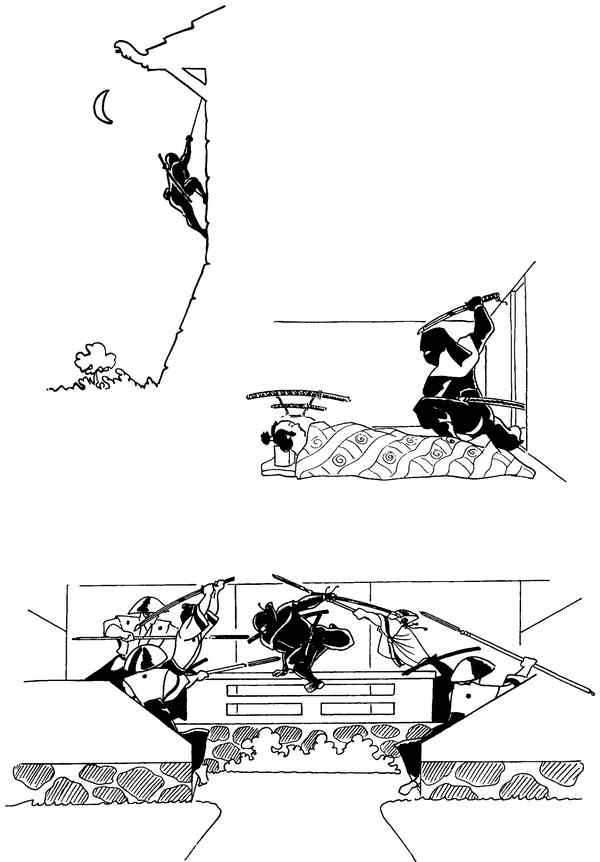

Скрытое проникновение во вражеские замки и укрепления положило начало развитию отдельной специализации будзюцу, известной как тори-но-дзюцу, в то время как переход через линию вражеских войск в период открытых боевых действий или военной тревоги стали называть тикаири-но-дзюцу. Диапазон действий, которые совершали ниндзя после успешного завершения проникновения, варьировался в зависимости от военной или стратегической обстановки. Мы можем разделить эти действия или акции на три основные категории: сбор информации посредством шпионажа и все, что с этим связано; убийства, диверсии, ослабление вражеской обороны; действия на поле боя, включая боевые операции почти в любой форме, варьировавшиеся от открытого столкновения до засады (как на беззащитную жертву, так и на правителя, следующего в сопровождении многочисленной охраны).

Ниндзюцу, искусство скрытности

Таким образом, ниндзя выполняли роль наемников, которые предлагали себя в качестве шпионов наемных убийц, диверсантов и террористов большим и маленьким правителям японской феодальной эпохи. Когда возникала необходимость выполнить какую-то «неприглядную» задачу, связанный честью воин (который в соответствии с правилами своей профессии должен был вступить с врагом в открытый поединок), при наличии достаточных средств всегда имел возможность переложить ее на других. Большие организации или гильдии ниндзя предлагали свои услуги тому, кто был готов за них заплатить.

В качестве шпионов ниндзя впервые появились на исторической сцене вместе с работодателем королевской крови принцем-регентом Сётоку-тайси (574–622). Их часто нанимали воинственные монахи из горных храмов, бесстрашные ямабуси, которые в конце Хэйанского периода сражались против императорских войск, а также набирающего силу воинского сословия. Сильные гильдии ниндзя прочно укоренились в Киото (где они практически правили по ночам), и их школы быстро размножались, так что в течение Камакурского периода насчитывалось по меньшей мере двадцать пять крупных центров подготовки ниндзя, большинство из которых были расположены в провинциях Ига и Kara. Различные военные лидеры, желавшие установить в стране контроль центрального правительства, не раз пытались уменьшить концентрацию этих опасных бойцов. Так, например, Ода Нобунага направил против Сандаю в Уэно 46-тысячное войско и в результате уничтожил более четырех тысяч ниндзя. Судя по всему, последнее широкомасштабное использование этих бойцов состоялось при подавлении восстания в Симабара (1637) против сорока тысяч христиан, поднявших бунт на острове Кюсю.

С приходом к власти Токугава и укреплением их полицейского государства почти все общественные классы стали нанимать меньшие по размеру группы ниндзя, используя их против представителей другого класса, или даже в пределах одной социальной группы отдельные индивидуумы устраняли с их помощью своих соперников. Ниндзя также использовались в шпионской сети, созданной сёгуном для контроля над императорским двором и могущественными провинциальными правителями. Так, например, ниндзя провинции Kara имели репутацию тайных агентов Токугава; и, как говорят, «мобильные» отряды ниндзя сражались с группами воинов в локальных конфликтах, либо чтобы подавить попытки бунта, либо чтобы расширить собственный территориальный контроль. Отдельные правители и могущественные представители других классов, например богатые торговцы, тоже нанимали ниндзя, которые оставили за собой непрерывный список более пятисот лет интриг, волнений, убийств и других сопутствующих форм беспорядка.

Семьи ниндзя представляли собой тесно сплоченные, замкнутые коллективы, интегрированные в более крупные группы (в соответствии с древней клановой структурой). У них были свои лидеры (дионин), которые составляли планы, заключали союзы, подписывали контракты и т. д., а также младшие начальники (гэнин) и простые агенты, беспрекословно исполнявшие все приказания. Эти группы формировали крупные гильдии, со своими территориями и специфическими обязанностями – и то и другое ревностно охранялось. Посторонний человек практически не имел возможности присоединиться к такой группе и стать ниндзя; обычно для этого нужно было родиться в семье профессионалов. Искусства, технические приемы, оружие каждой семьи, каждой группы хранились под строгим секретом и передавались только от отца к сыну, и даже тогда с крайней осмотрительностью. Раскрытие секретов ниндзюцу посторонним людям означало смерть от рук ниндзя из той же группы. Пленение также обычно влекло за собою смерть либо от своей руки, либо от рук другого ниндзя, который оставлял после себя для допроса только холодный труп.

Таким образом, книги и документы (торимаки), связанные с традициями, искусствами, техническими приемами ниндзюцу, считались тайными семейными сокровищами, которые каждое поколение должно оберегать и передавать следующему. Они содержали инструкции, касающиеся той боевой техники, которую ниндзя должен был изучить и освоить на самом высоком уровне мастерства (включая технические приемы таких традиционных боевых искусств, как стрельба из лука, фехтование на копьях и мечах). В свою очередь, ниндзя умело адаптировали эти искусства, приспосабливая их для своих дьявольских целей. Например, вместо длинного боевого лука они использовали короткий разборный и также изобрели складное телескопическое копье, производившее шокирующее воздействие, когда оно внезапно вытягивалось в полную длину.

Члены Кюсин Рю, одной из школ ниндзюцу, прославились благодаря своим нетрадиционным методам боевого применения копья (бисэто). Кроме того, они использовали мечи и другие схожие клинки, установленные на концах различных складных шестов, к которым также прикреплялись цепи для быстрого возвращения оружия после броска; часто лезвия выстреливали под действием скрытой пружины или их просто бросали рукой в соответствии с техникой сюрикэндзюцу. Ниндзя также прекрасно владели техникой иайдзюцу, которая позволяла им выхватывать мечи и кинжалы с молниеносной быстротой. Фудо Рю, еще одна школа ниндзюцу феодальной Японии, считалась самой передовой в развитии этого конкретного вида виртуозного обращения с клинками.

Сакэн

Однако ниндзя располагали также полным набором специализированного оружия, приспособленного для их конкретных целей, каждое из которых имело свой собственный, тщательно проработанный метод использования. Выдувные трубки, веревки с ножами и крючками, удавки, различные шипы (тоники), бронзовые кастеты (суко), широкий ассортимент маленьких лезвий для метания (сюрикэн), включая кинжалы, дротики, звездообразные диски и т. д., составляли их арсенал. Сюрикэн, или «иглы», обычно носили на специальном ремешке, в связке по пять штук, и ниндзя могли метать эти смертоносные снаряды в быстрой последовательности, из любого положения, при любом освещении и с разной дистанции. Методы метания сюрикэн были сгруппированы и приобрели статус самостоятельного искусства (сюрикэндзюцу). Даже члены воинского сословия изучали его технику, чтобы использовать свои короткие мечи (вакидзаси), кинжалы (танто) и ножи (такие как ко-гатана и кодзука) с большей точностью и эффективностью на длинной дистанции. Сюрикэн также могли иметь форму звездообразного диска с многочисленными острыми лучами, отходящими от сплошного центра. Эти острые звездочки, которые иногда называли сакэн, ниндзя бросали резким движением кисти, и, быстро вращаясь, они летели по направлению к цели, часто ничего не подозревающей до тех пор, пока не становилось слишком поздно. Особенно знаменитыми были цепочки или шнуры с вращающейся гирькой на одном конце и обоюдоострым лезвием на другом (кётэцу-согэ), которыми ниндзя умели пользоваться с безжалостной точностью. В их арсенале был и бамбуковый посох, выглядевший совершенно невинно в руках вроде бы невооруженного путника, – посох, однако, с одного конца скрывал цепь с гирькой, а с другого был утяжелен свинцом.