Второе направление развития борьбы было более прагматичным и имело военную ориентацию. Это становится особенно заметно по развитию стиля борьбы, известного нам как сумо, поскольку на протяжении своей ранней истории популярность этого искусства была тесно связана с положением буси. Например, имевшая достаточно ограниченную популярность в течение утонченного Хэйанского периода, она начала процветать с приходом к власти нового правящего класса воинов. Согласно Бринкли, «этот метод прекрасно соответствовал настроению милитаристской эпохи, и ему так рьяно покровительствовали великие полководцы Ода Нобунага и Хидэёси, что самураи XVI века стали уделять борьбе не меньше внимания, чем стрельбе из лука и фехтованию на мечах» (Brinkley 1, 86).

Судя по всему, профессиональные борцы впервые появились перед публикой в конце периода Сэнгоку, или эпохи гражданских войн. Сохранившиеся записи говорят нам о том, что в 1623 году Акаси Сиганосукэ в ответ на свою просьбу получил разрешение военных властей провести в Эдо открытый турнир с участием профессиональных сумо-тори. Его примеру последовали священники храма Кофукудзи в Ямасиро, которым разрешили проводить соревнования борцов, чтобы собрать средства на строительство храма. Военные правители того времени поддерживали такую практику и даже сами нанимали команды борцов для проведения турниров в собственных особняках. Со временем состязания по борьбе сумо превратились в крупные общенациональные турниры, и их количество постепенно росло, увеличившись от одного, проходившего в Киото в течение годов Кансэй (1789–1800) до двух в Эдо в 1869 году, затем трех и, наконец, шести, которые ныне проводятся ежегодно.

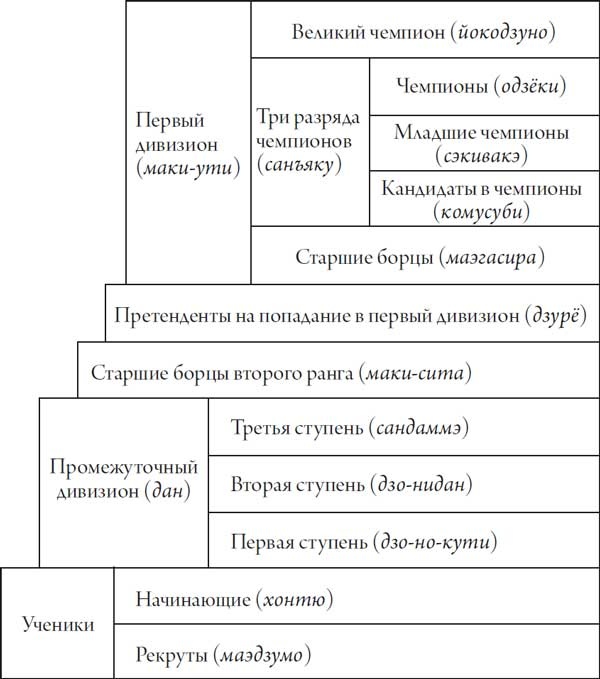

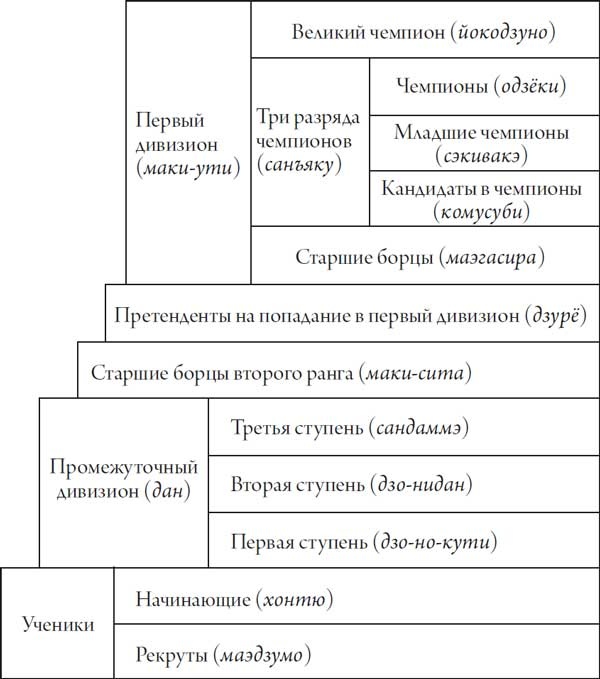

Таблица 14. Организационная структура и система рангов сумо

До периода между 1570 и 1600 годами борьба, судя по всему, являлась сравнительно простой формой единоборства, которая, хотя и была несколько модифицирована в том, что касалось смертоносных ударов руками и ногами (запрещенных высочайшим указом как «неэлегантные» при правлении императора Сёму), все равно мало чем отличалась от монгольской борьбы или даже некоторых европейских стилей. Однако в 1570 году появился ринг (дохё), а вместе с ним и фундаментальные правила, определившие ранги, цели и основные технические приемы. В современном сумо до сих пор сохраняется древнее разделение участников поединка на три основные категории: борцы, рефери и судьи.

В роли борцов обычно выступают высокие и сильные мужчины, отобранные за свои физические данные, а затем при помощи соответствующих тренировочных методов и специальной диеты доведенные до гигантских пропорций. В соответствии со своим борцовским опытом, а также числом побед и поражений в турнирах они получают титулы, варьирующиеся от новичка до великого чемпиона (см. таблицу 14).

Многочисленные традиции, сохранившиеся как в пышных церемониях, так и в литературе, окружают фигуру японского борца, особенно великого чемпиона (йокодзуна). Так, например, вокруг своих чресел все сумотори носят классический шелковый пояс, происхождение которого традиция связывает с подвигами Хадзиками из Оми, легендарного борца, обладавшего такой силой и мастерством, что в турнире, который состоялся в Осака одиннадцать столетий назад, были установлены следующие правила: любой, кто сумеет просто схватить веревку (симэнава), завязанную вокруг талии Хадзиками, будет признан победителем. Нет нужды говорить, что даже этого никому не удалось сделать. До и после схватки великому чемпиону позволено носить богато расшитый и украшенный церемониальный пояс, кэсо-маваси, который традиция опять-таки связывает со знаменитым борцом, могучим Акаси. В 1600 году он так устыдился собственной наготы в присутствии императора, что завернулся в огромный штандарт, прикрепленный к ближайшему флагштоку, и тем самым положил начало моде, сохранившейся и по сей день. Великие чемпионы так же обладают привилегией делать себе сложную прическу, известную как итёмагэ, которая отличается от стиля (тёммагэ), принятого среди борцов более низкого ранга еще с периода Эдо. И наконец, этих чемпионов сопровождает (как военных лидеров феодального периода) слуга (цуюхарай) и оруженосец (татимоти).

Рефери (гёдзи) также вошли в замкнутый мир сумо и стали частью его традиций. Со своим назначением они обычно берут себе фамилии тех древних семей, представители которых когда-то признавались самыми большими авторитетами в тонком искусстве суждения матчей сумо. Двумя такими семьями были Кимура и Сикимори. Рефери также разделяются на категории, которые отражают их опыт и способность контролировать поединки борцов различного ранга. В торжественных случаях они облачаются в богато украшенные костюмы, датируемые периодом Асикага, и цвет веера (гумбай) каждого рефери указывает на его квалификацию: голубой и белый для схваток дзурё, красный и белый для схваток маэгасира, белый для схваток санъяку и, наконец, пурпурный или пурпурный и белый для поединков с участием ёкодзуна. Власть рефери на ринге подчеркивает то уважение, которое к нему проявляют борцы, так же как и другие судьи. Эта последняя категория обычно состоит из лидеров сообществ сумоистов, бывших чемпионов, учителей и т. д., которые выходят на ринг (облаченные в формальное одеяние, монцуки, и широкие штаны, хакама) и помогают рефери, в качестве консультантов, судить поединок.

Сам ринг (дохё) представляет собой приподнятую над землей круглую площадку диаметром пятнадцать футов, которую когда-то формировали шестнадцать связанных между собой пучков риса. На этом помосте разворачивается древняя пышная церемония и демонстрируют свой боевой дух японские борцы овеянного веками стиля сумо.

Турнир начинается с объявления программы профессиональным ведущим (ёбидаси), стиль изложения которого напоминает то, что используется в религиозных церемониях и драматических постановках (театра но, кабуки и т. д.). После этого турнир продолжает серия церемоний, сопровождающих появление борцов перед публикой, и предварительные поединки. Возбуждение в зале достигает своего пика, когда великие чемпионы начинают совершать древний ритуал очищения, готовясь к своим поединкам (сикири-на-оси).

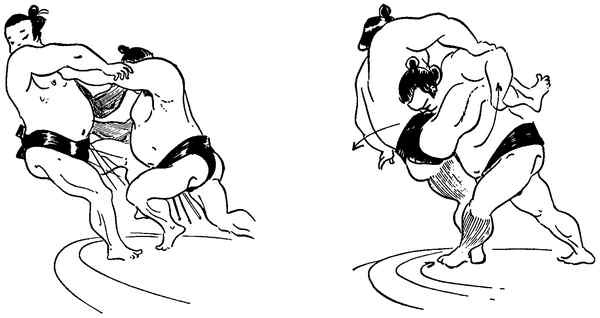

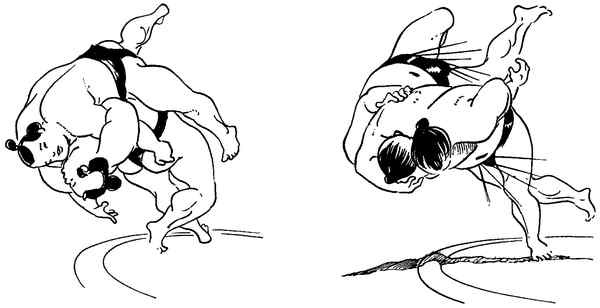

Правила поединка сами по себе достаточно просты: победы можно добиться, либо вытолкнув противника за пределы ринга, либо заставив его коснуться мата, в пределах ринга, любой частью тела выше колена. Достичь такого результата позволяет любая комбинация примерно из двухсот основных движений, ведущих свое происхождение от тридцати двух «ключевых приемов», основанных на фундаментальных принципах приложения силы, таких как толчки только руками (цуки), толчки всем телом (оси) и захваты (ёри). Таким образом, технические приемы сумо можно разделить на две группы: те, которые подразумевают ограниченный телесный контакт, как, например, шлепки (цуппари), подножки (хатаки-коми), подсечки (кэтагури) и захваты ног (аси-тори), и те, которые влекут за собой расширенный или полный телесный контакт. Эта последняя группа включает на удивление большой арсенал всевозможных бросков и тех мощных приемов, которые позволяют за счет пожертвования собственной позиции вывести из равновесия противника (уттари). Однако по правилам сумо, чтобы уттари был признан успешным борцом, попытавшийся провести такой прием не должен касаться мата своим телом раньше, чем это сделает противник.