Однако низкий уровень развития сельского хозяйства в России XIX в. был обусловлен не только социальными проблемами. Была и другая, не менее важная причина. Чтобы разобраться с этим вопросом, обратимся к книге С.С. Бехтеева

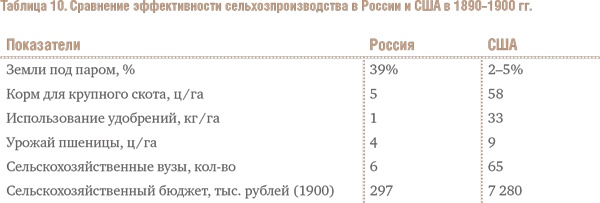

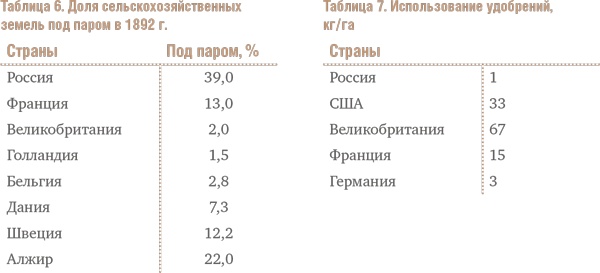

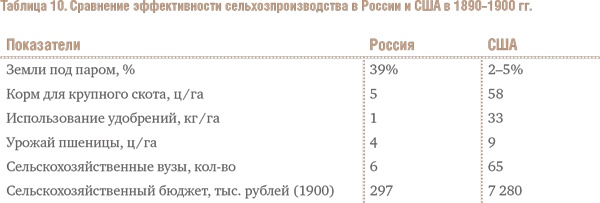

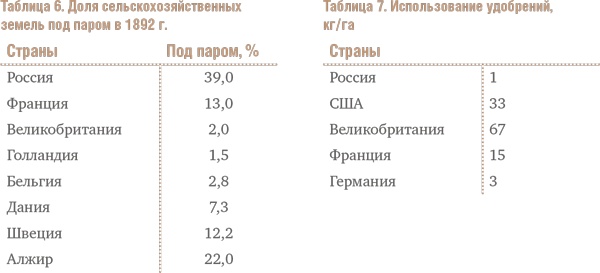

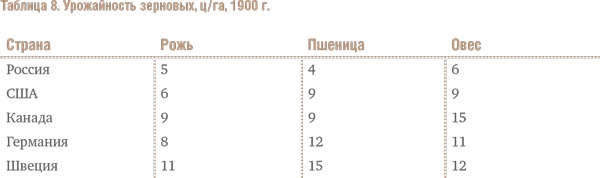

[229]. Так, он пишет, что по состоянию на 1892 г. в России под паром находилось 39 % сельскохозяйственных угодий против 2 % в Великобритании, 1,5 % – в Голландии и 22 % – в Алжире (Бехтеев, 1902–1911) (см. табл. 6 и 7).

Получается, что в то время, когда в странах Европы уже активно использовали четырехпольный севооборот, русские помещики пренебрегали этой практикой

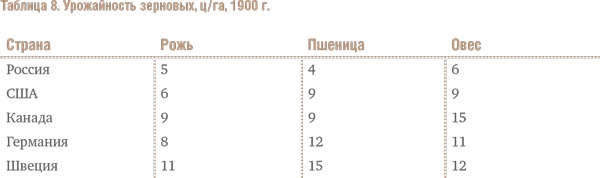

[230]. Интенсивное земледелие, распространившееся на Западе, требовало поддержания высокого плодородия почвы и, соответственно, внесения достаточного количества удобрений. Но в России не было не только культуры использования удобрений, но и практически не было самого их производства. Образовался порочный круг: при том мизерном объеме органических и минеральных удобрений, которым располагало российское крестьянство, европейские технологии возделывания пашни уже не были эффективными.

В России вопрос развития аграрного производства и культуры земледелия всегда стоял очень остро. Реальный интерес к коммерциализации результатов аграрных инноваций возник лишь в СССР с началом кампании в 80-х гг. прошлого века по внедрению в агропроизводство хозрасчета. Тогда попытки отыскать истинного «крестьянина» среди колхозников и рабочих совхозов закончились неудачно, а крестьянин вновь оказался в фокусе общественного интереса лишь в начале 1990-х гг. в связи с началом «фермеризации» всей страны. Именно в это время прежде табуированная тема предков – рачительных хозяев земли – окончательно стала социально привлекательной. Но при этом самым сложным остался вопрос о том, как, собственно, внедрять инновации в сельском хозяйстве России?

В советские времена максима Карла Маркса о необходимости достижения «концентрации капитала» на определенной площади была незыблема. Инновационность признавалась лишь как необходимость наращивания затрат материальных и человеческих ресурсов на единицу земельной площади. Но «механическая» концентрация ресурсов сама по себе не способна обеспечить развитие инноваций! Реальные инновации призваны обеспечить качество технологий по уходу за почвой, поскольку плодородие земель не находится в прямой линейной зависимости от степени концентрации только средств производства.

Это, кстати, хорошо понимали первые русские экономисты. Сергей Николаевич Булгаков, например, исследовав эволюцию сельского хозяйства в западных странах, пришел к выводу, что отрасль очень специфична и отличается от промышленности. Сравнив результативность мелких крестьянских хозяйств в Европе, он увидел, что их производительность превосходит показатели более крупных компаний.

Практика советской системы хозяйствования на земле полностью подтвердила его мысль и оставила проблемы в наследство России. Так, только в 2006–2010 гг. в сельском хозяйстве заключено 29 соглашений по закупке заграничных технологий на сумму около 7,9 млрд рублей и всего одно соглашение на продажу на сумму 4,9 млн рублей

[231]. Хотя сами институты Российской сельскохозяйственной академии по-прежнему продают значительный объем научно-технической продукции

[232]. Существующая система опытных хозяйств пока не может обеспечить притока инвестиций частных компаний в аграрное дело.

По указанным причинам урожайность основных зерновых культур, таких как рожь, пшеница и овес, в странах Европы и в Америке оказалась многократно выше, чем в России (табл. 8). На европейском зерновом рынке Россия продолжала занимать заметные позиции исключительно благодаря обширности своих сельскохозяйственных угодий и суровой эксплуатации крестьян.

Но главная причина заключалась, конечно же, в отличии всей организации сельскохозяйственного производства в дореволюционной России от стран Европы, а также от США. Отличие это проявляется в отношении государства и общества к вопросам образования, поддержания на должном уровне научных исследований, к распространению среди населения знаний и полезной информации. В своей книге С. С. Бехтеев пишет, что в России на рубеже столетий было всего шесть специализированных учебных заведений, которые готовили агрономов и зоотехников лишь в течение года. В США подобных учебных заведений было 65, причем срок обучения в них составлял от 4 до 5 лет.

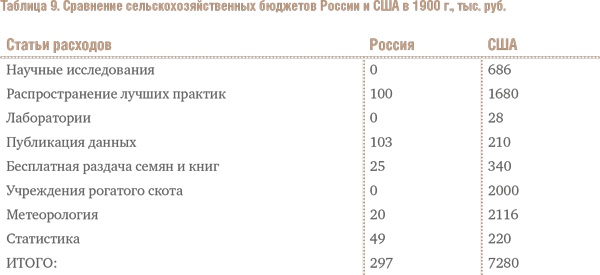

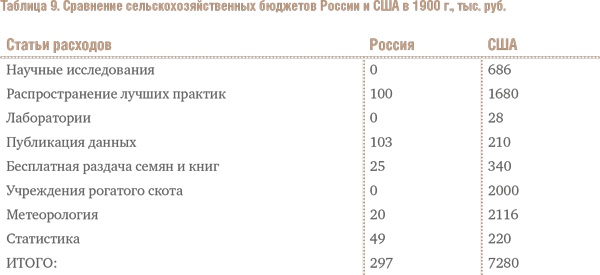

Сравнение сельскохозяйственных бюджетов 1900 г. России и Америки еще выразительнее подчеркивает эту разницу. Российский бюджет вообще не предусматривал расходов на научно-исследовательскую деятельность и содержание лабораторий (табл. 9). На финансирование сельскохозяйственных станций по освоению прогрессивных методов ведения хозяйства выделялось 100 000 рублей – в 16,8 раза меньше, чем в США. Метеослужба, столь важная для рационального ведения хозяйства, должна была обходиться в 100 раз «дешевле» по сравнению с Америкой.