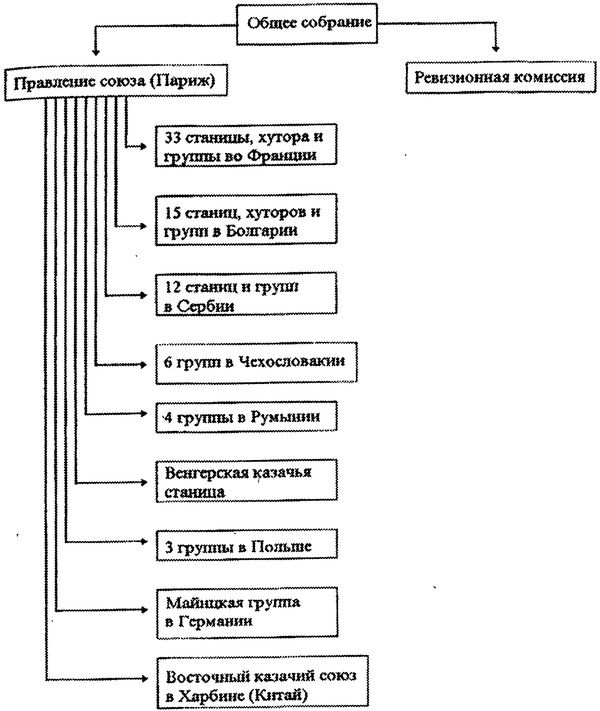

Схема 1. Структура Казачьего союза в Париже. 1926 год.

Отличительной особенностью основной массы русских эмигрантов 20—30-х годов был не только горячий патриотизм, неподдельный и глубокий интерес ко всему, что происходит в России и за ее пределами, но также чрезвычайная политическая пестрота и накал политических страстей. А если учесть личные амбиции, честолюбие и тщеславие лидеров многих организаций, постоянные склоки и дрязги, характерные для эмигрантской жизни, станет понятно, почему белой эмиграции в общем и казачьей в частности так и не удалось достичь политического единства, несмотря на общее негативное отношение к советской власти и к политическому режиму в СССР.

Основные политические объединения и организации российской эмиграции 20—30-х годов можно условно разделить на 4 группы. Первая группа — левая эмиграция (республиканцы социалистического и демократического лагеря), в которую входили меньшевистская РСДРП, партия социалистов-революционеров и близкие к ним организации. Вторая группа — умеренные и правые республиканцы. Это Народный союз защиты Родины и Свободы (савинковцы), Республиканско-демократическое объединение (РДО) во главе с П.Н. Милюковым и „Крестьянская Россия“. К третьей группе относились широкие слои эмиграции, так называемые непредрешенцы, то есть призывавшие не предрешать заранее, до свержения советской власти, форму государственного устройства в России. Форму должен был выбрать сам народ России через Учредительное собрание или другим способом. Среди непредрешенцев немало было скрытых монархистов и сторонников военной диктатуры. К ним относилась значительная часть политически активного казачества в эмиграции. Четвертая группа политических объединений в эмиграции — монархисты. Среди них выделялись врангелевцы, правые кадеты, конституционные монархисты, легитимисты. К типично монархическим относились Русский Общевоинский союз (РОВС), Национальный комитет, Высший монархический союз, Братство русской правды, Союз младороссов и др.

Для политических настроений казачьей эмиграции были характерны следующие черты. Во-первых, практически все казаки были приверженцами идеологии Белого движения и категорического неприятия политического режима в СССР. Вторая особенность состояла в том, что казачья эмиграция была расколота на различные политические течения, организации, группы и союзы, хотя заявлений о необходимости казачьего объединения на чужбине и попыток в этом направлении было сделано немало. Однако единства достичь так и не удалось. Полковник Терского казачьего войска Н.А. Бигаев отмечал в 1928 году: „Увы! — эмигрантское казачество разлилось на множество громко и на разные лады журчащих ручейков, не желающих слиться в единый „атаманский“ поток“

[22]. Третья особенность политических настроений казаков в эмиграции состояла в том, что значительная часть рядовой казачьей массы была очень далека от активной политической жизни, занята больше своими хозяйственными и бытовыми проблемами и до поры до времени не проявляла особой активности в борьбе с большевиками.

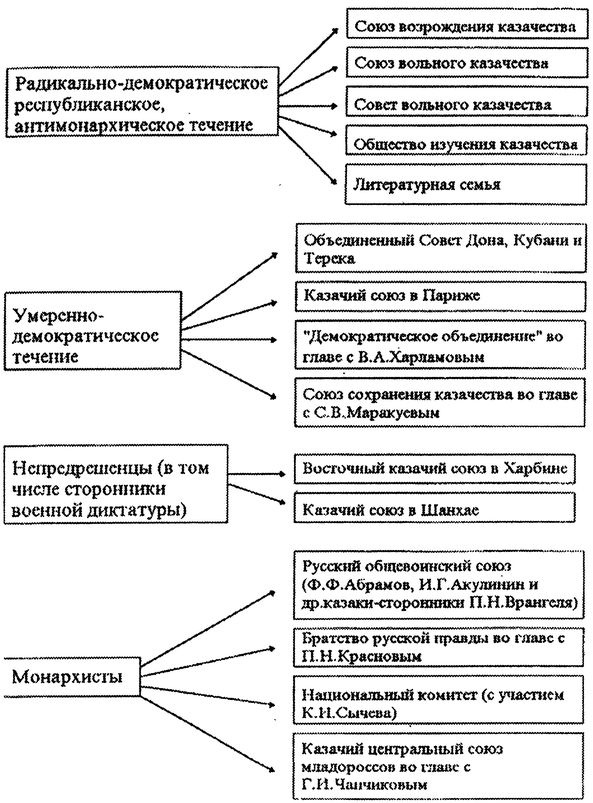

Несмотря на пестроту взглядов, в казачьей европейской эмиграции можно выделить три политических направления. Критерием для их выделения является отношение к проблемам государственного устройства, в том числе к месту и роли казачьих земель в составе Российского государства. В первое входили монархисты, сторонники П.Н. Врангеля, П.Н. Краснова, Общевоинского союза. Это наиболее правое крыло эмиграции преобладало в Югославии, Болгарии, было достаточно сильным среди казаков во Франции и Германии. Второе направление — умеренное — было представлено Объединенным советом Дона, Кубани и Терека, войсковыми атаманами этих казачьих войск

[23]. Наибольшее число сторонников этого течения проживало во Франции. По многим вопросам они были согласны с казаками-монархистами. Третье направление — демократическое, антимонархическое, республиканское, которое впоследствии трансформировалось в крайне националистически-сепаратистское движение казаков-националистов, или самостийников (также их называли сепаратистами и пораженцами). Они выступали за создание „Великой Казакии“, простирающейся от Центральной Украины до реки Самары или даже до реки Эмбы, которая протекает в Актюбинской и Гурьевской областях современного Казахстана. Центром этого течения была казачья эмиграция в Чехословакии. Именно здесь активно действовали Союз возрождения казачества, Общеказачий сельскохозяйственный союз, Союз вольного казачества, Общество изучения казачества, „Литературная семья“ (см. схему 2).

Схема. 2. Политические течения в казачьей эмиграции в 1920 — начале 1930-х годов.

Монархически настроенное казачество в эмиграции объединилось вокруг своего признанного вождя — великого князя Николая Николаевича, двоюродного дяди Николая II, бывшего Верховного главнокомандующего русской армией в годы Первой мировой войны, а затем назначенного наместником на Кавказе и командующим кавказской армией. Для казаков-монархистов он был законным наследником российского престола. Все лидеры казачьего монархического движения стремились подорвать доверие казаков к избранным войсковым атаманам, к Объединенному совету Дона, Кубани и Терека. Наиболее отчетливо это проявилось в открытых письмах бывшего донского атамана П.Н. Краснова. Явно идеализируя политику царей династии Романовых по отношению к казачеству, П.Н. Краснов в одном из своих писем в 1924 году писал следующее: „Не надо забывать, что „деспоты“ сберегли казаков, как одну из лучших жемчужин Российской короны, в течение трех веков, а народоправцы (войсковые атаманы и правительства Дона, Кубани и Терека в 1919–1924 гг. — П.К.) размотали казаков ровно в три года так, что от них не осталось и самого звания“

[24]. В этом же письме он также заявил: „Если в России будет императорская власть, если в первые дни после свержения ига коммунистов мы увидим во главе Русского освободительного движения Его Императорское Высочество Великого Князя Николая Николаевича, мы, казаки, можем быть спокойны: полная самостоятельность решать свои дела по своим желаниям, и земли, и недра земельные, и войсковые угодия за нами, казаками, и останутся. Только не расточили бы их наши выборные народоправцы, как прогуляли они войско и проиграли войну с красными. Но если появится в России опять народоправство, встанут черные тени Керенских, Савинковых, Черновых, Авксентьевых, Милюковых и им подобных, они во имя партийной программы, во имя общей справедливости так сравняют казаков с иногородним населением, что будет им не лучше, чем при коммунистах“

[25]. При этом у П.Н. Краснова и его сторонников явный монархизм сочетался с идеей защиты интересов казачества и даже создания казачьей автономии в рамках России.