Однако ситуация в конце 1920‑х годов, после нескольких лет постреволюционной стабилизации, радикально отличается от той, которая сложилась в 1921 году. Восстановлена норма традиционных аграрных цивилизаций: крестьянство разоружено, власть организованна и способна в неограниченных масштабах применять силу.

В Центральном Черноземье первые крупные акции крестьянского протеста, антиправительственные, антикоммунистические восстания зафиксированы в первой половине 1929 года. На их подавление направлялись войска ОГПУ. 27 февраля 1930 года первый секретарь Центрально-Черноземного обкома ВКП (б) И. Варейкис просит И. Сталина разрешить привлечь к борьбе с крестьянством формирования Красной Армии

[801]. “Как видно по документам, руководители местных партийных и государственных органов при проведении коллективизации весной 1930 года постоянно прибегали к использованию силы. Например, на заседании бюро обкома ВКП (б) в марте 1930 года представитель администрации Елецкого округа [ныне частично Липецкая и частично Орловская области] Булатов признал, что «рассеивание недовольства не проходило методами общественного воздействия, а единственная надежда была на вооруженную силу»”

[802].

Если в начале 1920‑х годов большевикам в их политике изъятия ресурсов у крестьянства пришлось отступить, столкнувшись с угрозой потери власти, то в конце 1920‑х – начале 1930‑х годов они получили возможность довести эксперимент по определению максимального объема изъятия ресурсов из деревни до конца.

Летом 1932 года Молотов, вернувшись с Украины, где он находился по заданию ЦК ВКП (б), заявил: “Мы стоим действительно перед призраком голода, и к тому же в богатых хлебных районах”. Но Политбюро решило “во что бы то ни стало выполнить утвержденный план хлебозаготовок”

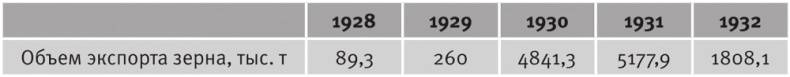

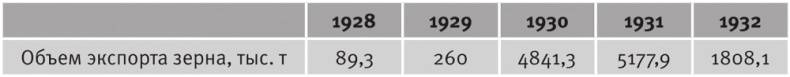

[803]. Невозможность снижения зернового экспорта (см. табл. 8.9), темпов индустриализации и импорта оборудования сделала вопрос об объеме хлебозаготовок ключевой темой обсуждения на высшем политическом уровне.

За 1932–1933 годы население Украины сократилось примерно на 3 млн человек

[804]. И это на фоне незавершенного демографического перехода, предполагающего высокие темпы роста численности населения. Голодом 1932 года были охвачены Казахстан, Северный Кавказ, Дон, Кубань, бассейн Волги, некоторые регионы Западной Сибири. Оценки числа жертв голода колеблются в пределах от 6 до 16 млн человек

[805]. Наиболее распространенные – от 7 до 8 млн человек

[806].

Таблица 8.9. Объемы зернового экспорта СССР в 1928–1932 годах

Источник: Социалистическое строительство СССР: Статистический ежегодник. М., 1936. С. 390, 686;

Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917–1963 гг.). М.: Мысль, 1964. С. 136, 137.

Закон от 6 декабря 1932 года предусматривал составление списка деревень, которые признавались виновными в саботаже. 15 декабря 1932 года в него включили 88 районов Украины. Жителей этих районов выселяли на Север. Закон от 7 августа 1932 года запрещал людям, умирающим от голода, под страхом жестокого наказания брать зерно, гниющее на складах или сваленное у железнодорожных станций. Законы от 13 сентября 1932 года и от 17 марта 1933 года прикрепляли крестьян к земле и запрещали оставлять колхозы в поисках другой работы без разрешения колхозного руководства. Крестьян, стремившихся вырваться за пределы Украины, чтобы не умереть от голода, насильственно возвращали назад

[807].

В исторической литературе идет дискуссия о том, был ли голод 1932–1933 годов результатом сознательной политики руководства страны, направленной на то, чтобы сломить сопротивление крестьянства коллективизации и хлебозаготовкам, или результатом ошибок в определении масштабов возможного изъятия ресурсов продовольствия

[808]. Однако тот факт, что сопротивление насильственной коллективизации после голода, например, в Центральном Черноземье, по дошедшим до нас архивным источникам, практически полностью прекращается, сам по себе достоин внимания. Один из исследователей этой темы, П. Загоровский, пишет: “Массовый голод, повлекший за собой многие тысячи смертей, окончательно засвидетельствовал политическое поражение черноземного крестьянства. Сельские жители региона не имели больше сил противиться государственному террору”

[809].

Масштабы жертв голода 1932–1933 годов мало волновали социалистическое руководство. Сформированная система политического контроля позволяла не только избежать массовых беспорядков, но и добиться того, что информация о голоде, его причинах на протяжении многих лет не стала достоянием гласности. С точки зрения целей практически проводимой политики для советских властей было важнее то, что государственные заготовки зерна в 1933 году увеличились до 22,6 млн т по сравнению с 18,5 млн т в 1932 году

[810].

Сходным образом развивались события в Китае: в 1959 году государственные закупки (натуральный налог и обязательные поставки) достигли 67,4 млн т. Это составляло 39,7 % общего объема производства. Хотя часть зерна была реализована в деревне, чистые государственные закупки зерна составили 28 % производства (в 1957–17 %)

[811]. Доля зерна, насильственно мобилизуемая у сельского населения, в это время находится на уровне, близком к тому, который был характерен для Советского Союза начала 1930‑х годов, и многократно выше уровня, характерного для традиционного китайского общества (см. гл. 4). Результатом стал массовый голод, превосходящий что бы то ни было в истории Китая. Общее число умерших от голода в 1959–1961 годах оценивается исследователями в 16–27 млн человек

[812]. Как и в СССР в начале 1930‑х годов, этот голод продолжался на фоне экспорта зерна (табл. 8.10).