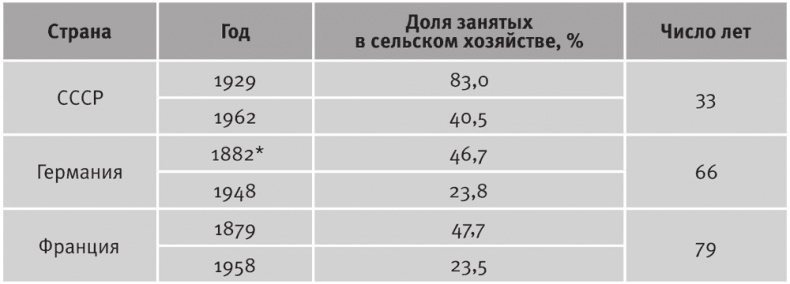

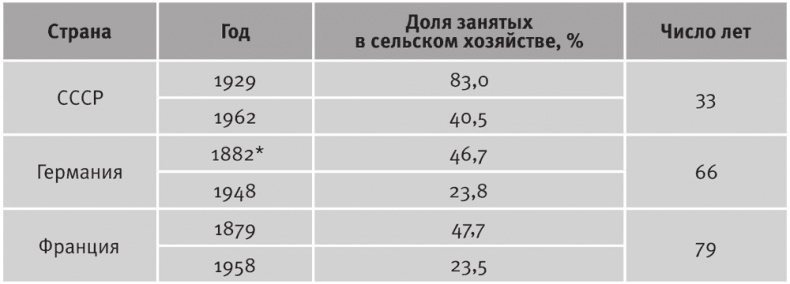

Таблица 8.14. Сроки, за которые доля занятых в сельском хозяйстве снизилась приблизительно в 2 раза в России с 1929 года и во Франции и Германии с учетом 50-летнего лага в ВВП на душу населения

[829]

Источник: Расчеты по: Mitchell B. R. International Historical Statistics. Europe 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.

Производство зерна, составлявшее в 1928–1930 годах в среднем 76 млн т, в 1931–1934 годах снижается до 70 млн т и только в предвоенные годы выходит на уровень, достигнутый до коллективизации. За период с 1926 по 1939 год при стагнации сельского хозяйства производство продовольствия на душу населения уменьшилось примерно на 15 %.

Массированные капиталовложения, обеспечиваемые потоком ресурсов из аграрной сферы, позволили добиться высоких темпов роста промышленного производства. Официальные данные ЦСУ за 1928–1940 годы – 16,8 % в среднем в год – вызывают обоснованные сомнения. Однако и получаемые с учетом реалистичных дефляторов показатели высоки: около 10 % роста в год

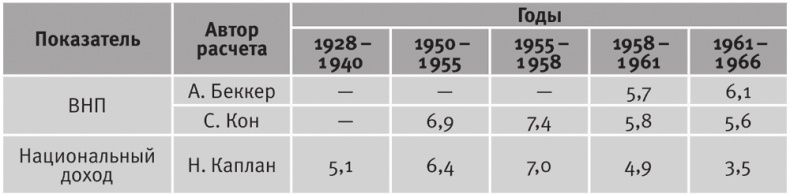

[832]. Приведенные в табл. 8.15 и 8.16 данные показывают, что высокие темпы роста советской экономики, особенно промышленного производства, не были исключительно результатом манипулирования статистикой.

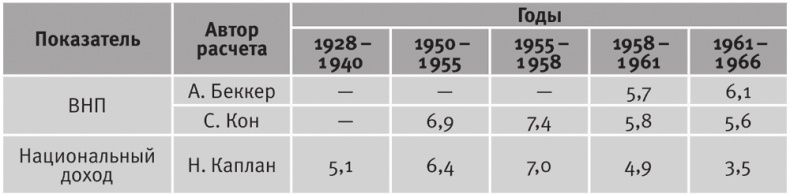

Таблица 8.15. Среднегодовые темпы экономического роста СССР, исчисленные А. Беккером, Н. Капланом, С. Коном, %

Источник: Soviet Economic Statistics / Ed. V. Treml, J. Hardt. Duke University Press, 1972. P. 129.

Таблица 8.16. Среднегодовые темпы прироста промышленного производства СССР, %

[831]

Источник: Кудров В. М. Советская экономика в ретроспективе: опыт переосмысления. М.: Наука, 2003. С. 113, 125, 144.

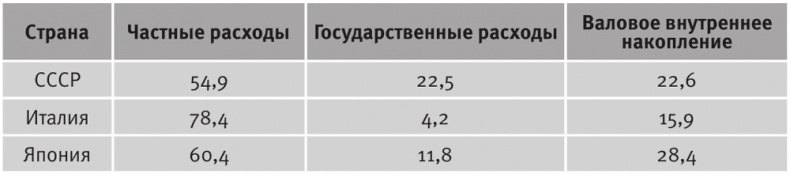

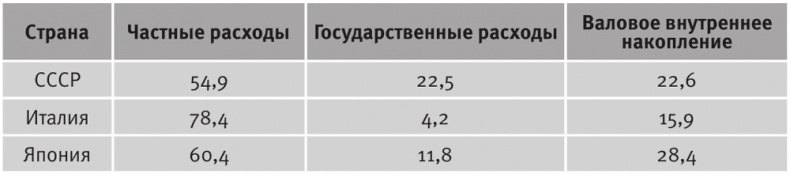

Таблица 8.17. Структура ВВП в СССР (1937 год), Италии (1901–1910 годы) и Японии (1938 год), %

Источник: Davies R. W., Harrison M., Wheatcroft S. G. The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913–1945. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 272 (данные по СССР); Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Haven; London: Yale University Press, 1966. P. 236 (для Италии); Minami R. The Economic Development of Japan: A Quantitative Study. New York: St. Martin’s Press, 1986. P. 174 (по Японии).

ВВП на душу населения СССР конца 1930‑х годов, когда социалистическая индустриализация уже в полной мере наложила отпечаток на структурные характеристики экономики, близок к уровню Японии в те же годы

[833], Италии перед Первой мировой войной. Однако структура ВВП в Советском Союзе радикально отличается от японской и итальянской (табл. 8.17). Аномально низкая доля личного потребления позволяет обеспечивать одновременно высокий уровень накопления и государственного потребления, военных расходов.

В Японии перед Второй мировой войной и в Италии начала века доли оборота внешней торговли в ВВП близки: 29,5 и 28,1 %

[834]. Для СССР из-за различий внутренних и внешних цен оценить этот показатель крайне сложно, но по любым оценкам он не превышает 5 %.

К началу 1950‑х годов возможности мобилизации финансовых ресурсов для индустриализации из традиционного сектора были исчерпаны. К 1953 году кризис сельского хозяйства делает необходимость повышения заготовительных цен на сельскохозяйственную продукцию очевидной для советского руководства. К 1954 году соотношение розничных цен на предметы массового потребления и цен на пшеницу приближается к уровню 1929 года. То же относится к соотношению государственных розничных цен на предметы потребления и заготовительных цен на продукцию животноводства.

В одну и ту же реку нельзя войти дважды – за масштабное и насильственное изъятие продовольствия в течение четверти века, между 1928 и 1953 годами, на протяжении последующих десятилетий придется дорого платить. К концу 1950‑х – началу 1960‑х годов становится ясно, что долгосрочный и глубокий кризис сельского хозяйства – характерная черта развитого социализма. Соотношение заготовительных цен на крупный рогатый скот и цен на говядину возросло в 1958 году по сравнению с 1952 годом в 13 раз и превысило соотношение 1929 года в 2 раза. Несмотря на это, заготовительные цены так и не позволили к 1958 году обеспечить безубыточность производства мяса

[835]. На смену снижающемуся налогу с оборота на сельхозпродукцию приходят дотации аграрному сектору.

В сентябре 1953 года первый секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев говорит: “Товарищи, посмотрите на карту, наша страна занимает 1/6 часть суши земного шара. И нам негде, оказывается, зерновых, картошки и кормовых культур посеять с таким расчетом, чтобы обеспечить потребности народа. На карте мира Голландию пальцем всю закроете, а мы у нее вынуждены покупать мясо и сливочное масло”

[836].

В течение последних 5 лет перед Первой мировой войной в Германии доля российского зерна в общем объеме импорта зерна составляла 56 %, в Италии – 37 %

[837]. В 1958 году импорт сельхозпродукции в СССР становится сравнимым с ее экспортом. В начале 1960‑х годов СССР начинает в крупных масштабах закупать зерно за границей. В 1981 году общие объемы импорта сельскохозяйственной продукции в СССР на фоне аномально высоких цен на нефть выросли до 21 в год. Объемы сельскохозяйственного экспорта СССР с начала 1970‑х годов колебались в пределах 2–3 в год и в большей части поставлялись в рамках бартерных контрактов социалистическим странам. Экспортные поставки зерна, как правило, осуществлялись за счет внешних закупок и направлялись зависимым государствам

[838].