Главное в марксизме – метод исторического анализа, представление о производительных силах как о важнейшем факторе, который по мере общественного развития модифицирует структуру производственных отношений и само общество. Вот несколько краеугольных камней марксистской теории: производственные отношения, в свою очередь, могут оказать влияние на развитие производительных сил; более развитая страна показывает менее развитой картину ее будущего; общественные формации закономерно сменяют друг друга; революции необходимы и неизбежны при смене общественных формаций; классовая борьба – важнейшая составляющая общественной жизни и процесса общественных изменений. Философия истории в марксистском понимании не только метод изучения прошлого, но и способ анализа тенденций развития отдельных стран и всего мира. Он основан на формулировании детерминант, определяющих изменение организации общественной жизни, закономерностей, вытекающих из самого факта наличия этих детерминант.

§ 1. Исторические условия возникновения марксизма

Для понимания сути и места марксизма в интеллектуальном развитии человечества, его возможности влиять на современный общественный анализ необходимо принять во внимание особенности эпохи, в которой формировались основы этой доктрины.

В XVIII–XIX вв. Англия, а затем и Западная Европа в целом вступают в эпоху быстрых и очевидных изменений в экономике и обществе. Идет перераспределение рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность, людей – из деревни в город. Возникают производства, в массовых масштабах использующие машины. Появляются новые средства транспорта: железные дороги, суда с паровыми двигателями. Рушатся социальные институты и социальная иерархия, характерные для аграрного общества, возникают новые проблемы, порожденные урбанизацией, динамикой экономической конъюнктуры. Сохранять старую, традиционную, статичную картину мира становится невозможным: она со всей очевидностью противоречит новым реалиям. Отсюда растущий спрос на концепции, способные объяснить происходящие перемены, их причины, внутреннюю логику, заложенные в них тенденции, потребность в теории, формулирующей законы развития современного общества.

Маркс был не первым, кто попытался ответить на этот вызов времени. О закономерностях исторического развития и исторических перемен пишут французские историки периода Реставрации, К. Сен-Симон и его ученики, П. Прудон, О. Конт, Г. Бокль, последователи германской исторической школы.

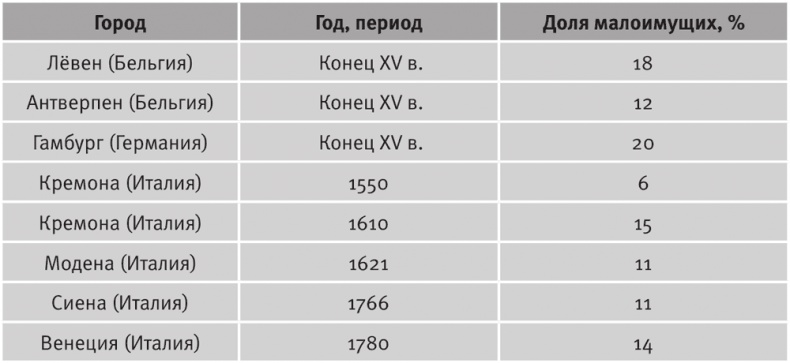

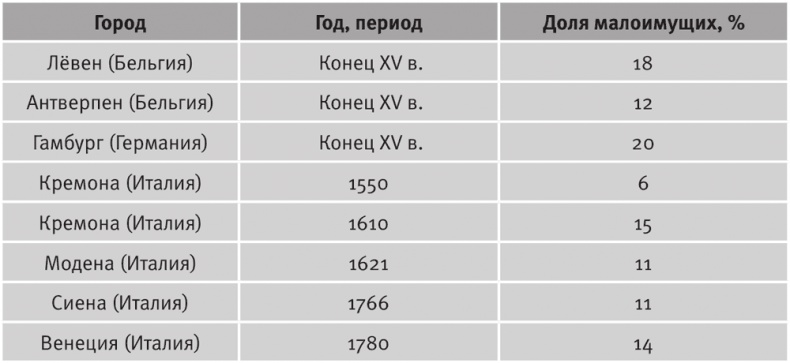

До конца XVIII в. бедность была в первую очередь уделом деревни. В городах было немало бедных, но доля городского населения к этому времени еще была невелика (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Доля малоимущих в общей численности населения для отдельных европейских городов, XV–XVII вв.

Источник: Cipolla Carlo Maria. Before the Industrial Revolution. Methuen, 1981. P. 15.

Веками малоземелье, неурожаи, вспышки голода удерживали темпы роста населения на низком уровне. Когда бедность сконцентрирована в деревне, для элиты, в том числе интеллектуальной, она малозаметна. С началом современного экономического роста, ускорением прироста населения, сокращением сельской занятости, урбанизацией бедность перемещается в города. Городские бедняки – это те, кто обречен на голодную смерть. Бедность становится зримой, и это происходит на фоне технических инноваций, беспрецедентного роста производственных возможностей.

В деревне бедняк может обратиться за помощью к членам большой семьи или соседям. Она не гарантирована, но отказ предоставить ее противоречит традициям. С переездом в город большая семья распадается, а нормы соседской взаимопомощи не действуют. Традиционные механизмы социальной солидарности разрушены, а новые еще не созданы. К тому же продолжительность трудового времени в течение года в ходе промышленной революции увеличивается с 2,5 тыс. до 3 тыс. ч

[61].

Урбанизация порождает новые причины бедности. При натуральном крестьянском хозяйстве, ограниченности рынков риски, связанные с колебаниями экономической конъюнктуры, были невелики. Главными угрозами оставались неурожаи, войны и эпидемии. Теперь же доступность продовольствия – это первая забота города. Роль рынков в экономике растет, и колебания конъюнктуры приводят к неожиданным массовым увольнениям, что лишает городскую бедноту последних средств к существованию. Механизмов регулирования социальных последствий безработицы еще нет. Свидетельство социальной дестабилизации раннего индустриального периода – рост преступности по сравнению с уровнями, характерными для традиционного аграрного общества. Лишь на следующих этапах индустриализации, примерно через два поколения после ее начала, уровень преступности начинает снижаться

[62].

Давно идет дискуссия о том, как менялся уровень жизни английских низших классов в первой половине XIX в. Из-за недостатка надежных данных она, вероятно, никогда не завершится. Однако у современников не вызывал сомнения тот факт, что по мере индустриализации реальная заработная плата занятых в промышленности падала, а нищета среди рабочих росла

[63].

Вообще же тогда считалось, что бедность низших классов полезна, а в повышении их благосостояния таится опасность для общества

[64]. С последней четверти XVIII в., со времени публикации книги “О природе и причинах богатства народов” А. Смита, заработную плату рассматривали исключительно как средство поддержания жизни рабочих и воспроизводства низших классов. Через несколько лет после выхода этой работы ее уже часто цитируют в английском парламенте. Еще через несколько лет изложенные в ней представления становятся основной аргументацией в спорах на экономические темы. Естественность законов, которые определяют уровень заработной платы и невозможность его повышения, – один из ключевых тезисов Д. Рикардо.