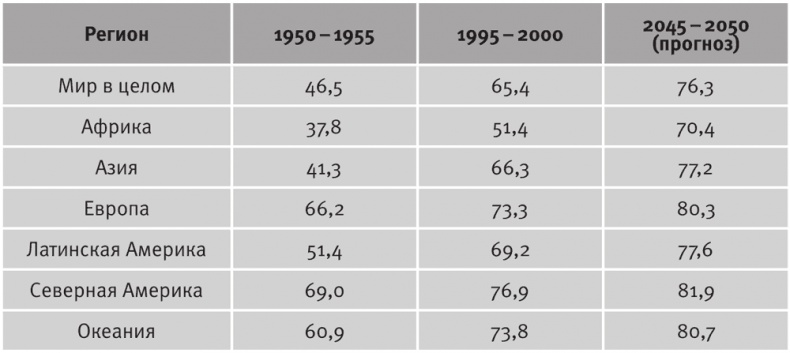

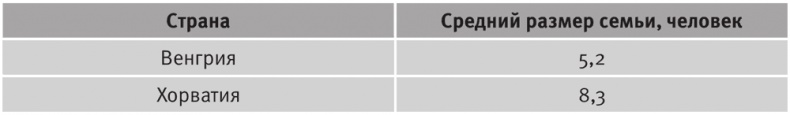

Таблица 10.9. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни по макрорегионам мира, годы

Источник: Riley J. C. Rising Life Expectancy: A Global History. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 38.

Таблица 10.10. Доля населения старше трудоспособного возраста в странах – лидерах экономического роста, %

Источник: Mitchell B. R. International Historical Statistics 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998; United Nations Population Division (http://esa.un.org/unpp).

При этом в странах догоняющего развития более быстрый по отношению к странам-лидерам рост продолжительности жизни на фоне снижения рождаемости приводит к тому, что старение населения, рост доли тех, кто относится к старшим возрастам, здесь идет еще быстрее, чем в странах-лидерах. Общество, в котором тех, кто старше 60, больше, чем тех, кто младше 14, здесь формируется на уровнях душевого ВВП более низких, чем те, которые характерны для стран, начавших современный экономический рост

[1044].

Таблица 10.11. Соотношение населения трудоспособного и пенсионного возрастов

[1045] в развитых странах

Источник: Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Population? United Nations, 2000. P. 7.

Национальные правительства оказываются перед жестким и неприятным выбором: повышать пенсионный возраст, снижать соотношение средней пенсии к средней заработной плате или увеличивать налоги. Причем выбирать придется в условиях демократических государств с растущей долей пожилого населения среди избирателей.

§ 2. Специфика демографических процессов в России

В России, не испытавшей влияния ни католицизма, ни сформировавшегося на его базе и в полемике с ним протестантизма, не были распространены западноевропейские обычаи регулирования семьи. Данные табл. 10.12 о среднем числе мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, проживающих в единой семье, полученные на основе реконструкции исторической статистики по отдельным поселениям в Великобритании, Франции, Японии и России, – хорошая иллюстрация специфики российских семейных установлений.

Таблица 10.12. Среднее число мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, проживающих в семье, %

Источник: Wall R., Robin J., Laslett P. (eds.) Family Forms in Historic Europe. Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1983. P. 42.

Здесь широкая семья, объединяющая различные поколения, живущие вместе в одном доме, распространена более широко по сравнению не только с Западной Европой, но и со странами аграрных цивилизаций

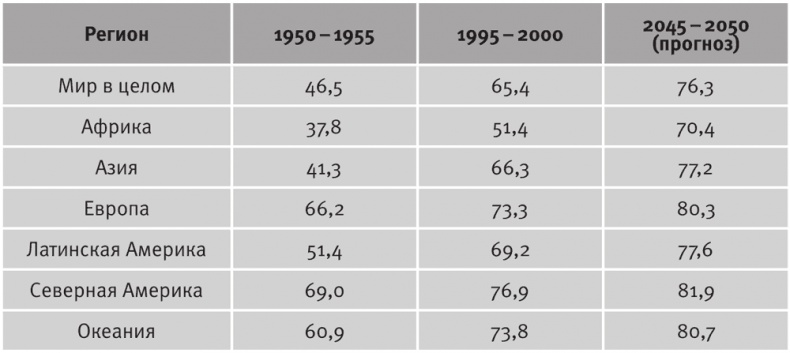

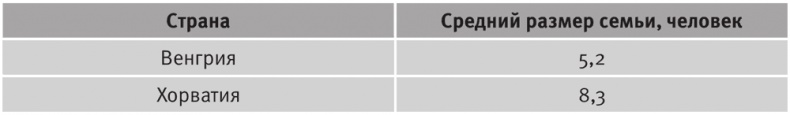

[1046]. Распространение широкой семьи у других славянских народов, данные о быте которых в доиндустриальную эпоху документированы (в частности, о хорватах), дает основание полагать, что это связано с традицией общеславянских установлений, которые меняются лишь в XX в., с началом современного экономического роста (табл. 10.13).

Таблица 10.13. Среднее количество человек в семье в Венгрии и Хорватии в конце XVIII в. (по данным переписи 1787 года)

Источник: Wall R., Robin J., Laslett P. (eds.). Family Forms in Historic Europe. Cambridge; London: Cambridge University Press, 1983. P. 92.

Первая Всеобщая перепись населения России была проведена 28 января 1897 года. По данным этой переписи, 87 % населения России в качестве основного занятия называет сельское хозяйство. По предшествующим, менее надежным. материалам число тех россиян, кого можно отнести к крестьянам, составляет примерно 90 % вплоть до 10‑х годов XIX в., затем постепенно оно начинает снижаться

[1047].

К началу современного экономического роста рождаемость в России существенно выше, чем в Европе. В 1896–1897 годах число рождений на 1 женщину (условное поколение) в России составляло 7,06, а в Швеции веком раньше, в 1796–1800 годах, – 4,41

[1048]. В 70‑х годах XIX в. в России приходилось 50 родившихся на 1000 человек населения, а в Швеции конца XVIII в. – 33–35. Для традиционной России были характерны необычные для Европы и высокие даже по стандартам аграрных цивилизаций показатели рождаемости и числа рождений, приходящихся на одну женщину. Этому способствовали принятый ранний возраст вступления в брак, отсутствие традиций регулирования рождаемости, ограниченное распространение безбрачия

[1049]. Вместе с тем высокой была и смертность: в те же 1870‑е годы – около 37 смертей на 1000 человек в России, в Швеции второй половины XVIII в. – 25–27 смертей. С конца XIX в. смертность в России начинает снижаться: 1890 год – 36,7, 1900 год – 31,1. К 1897 году средняя продолжительность предстоящей жизни новорожденных в России увеличилась с характерных для традиционной России 25–29 лет до 30,1 года для мужчин и 31,9 года для женщин

[1050]. После революции и Гражданской войны снижение смертности продолжается: 1926 год – 19,9. При этом на протяжении десятилетий после начала современного экономического роста рождаемость остается высокой. Число родившихся на 1000 человек составляет в 1900 году 43,3, в 1926-м – 43,6. Для середины 20‑х годов XX в. этот показатель необычайно высок – даже в Индии и Китае в предшествовавший современному экономическому росту период он колеблется в пределах 35–38

[1051].