Необычно высокий по европейским стандартам уровень рождаемости в сочетании с постепенным снижением смертности, связанным с улучшением санитарии и качества медицинской помощи, начиная с середины XVIII в. приводит к аномально высоким темпам роста населения России по отношению к остальной Европе. Между 1750 и 1850 годами население Российской империи выросло в 4 раза: с 17–18 млн до 68 млн человек. Это увеличение численности населения было во многом связано с территориальной экспансией. Однако даже при исключении этого фактора темпы роста населения существенно превышают те, которые тогда были характерны для западноевропейских стран. С 1850 года, когда большая часть территориальной экспансии империи была позади, быстрый рост населения продолжается (68 млн в 1850 году, 124 млн в 1897 году)

[1052].

Темпы роста российского населения в конце XIX в. – 1,2 % в год – были высокими по любым стандартам. Лишь страны, в массовых масштабах привлекавшие эмигрантов, такие как США, в это время имели более динамичный рост населения.

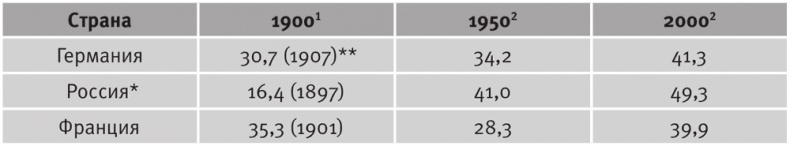

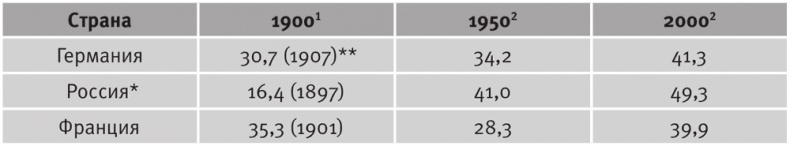

Таблица 10.14. Доля женщин среди экономически активного населения, %

[1053]

Источник: 1 Рассчитано по: Mitchell B. R. International Historical Statistics 1750–1993. London: Macmillan Reference LTD, 1998.

2 Рассчитано по: United Nations Common Database (www.un.org/Depts/unsd/).

В середине 20‑х годов XX в. Россия следует по траектории демографического перехода, характерного для стран-лидеров, но с одним отличием: традиции и обычаи репродуктивного поведения создают предпосылки для аномально высоких темпов роста населения на первой стадии демографического перехода. С конца 1920‑х – начала 1930‑х годов ситуация радикально меняется. Из табл. 10.14 следует, что социалистическая индустриализация предполагала необычно раннее с точки зрения уровня экономического развития вовлечения женщин в занятость вне домашнего хозяйства

[1054]. Уже в 1950 году доля женщин среди общего числа занятых в России была близка к показателям развитого постиндустриального общества Франции и Германии 2000 года. Вовлечение женщин в занятость влечет параллельный процесс – сокращение во второй половине прошлого века числа родившихся на 1 женщину.

Статистика рождаемости искажается под влиянием демографических волн, порожденных мировыми войнами. Данные С. Захарова о числе рождений в России на одну женщину в реальных и условных возрастных когортах приведены в табл. 10.15 и представлены на рис. 10.1. Они демонстрируют очевидную связь траектории демографического перехода с социалистической моделью индустриализации.

Двойное представление итоговой рождаемости в реальных и условных поколениях дает возможность проследить как общую траекторию снижения уровня рождаемости, так и отклонения от ведущей тенденции, вызванные привходящими, временно действующими факторами. Среди последних выделяются социальные потрясения (мировые и гражданские войны, голод), а также попытки государственного воздействия на демографическое поведение людей (меры семейной политики 1980‑х годов).

На демографических процессах во Франции конца XVIII – начала XIX в. серьезно сказалась революционная ломка традиционных устоев. Число рождений на одну женщину здесь резко сократилось несколькими поколениями раньше, чем в других странах Западной Европы. Революционные потрясения в России также оказали влияние на репродуктивное поведение.

Таблица 10.15. Рождаемость реальных и условных поколений в России

[1056]