В ходу новые идеи: сами государственные расходы могут с течением времени приносить доходы. Это стимулирует новые финансовые обязательства государства. В первой половине XIX в. опыт Англии задает европейские стандарты экономического развития. На рубеже столетий образцом для подражания становится германская система социальных программ. Если возглавлявший английское правительство в 1880–1885 годах У. Гладстон глубоко убежден в необходимости сокращать налоги и государственные расходы, то уже Д. Ллойд Джордж, премьер-министр в 1916–1922 годах, заявляет, что при его правительстве ни один налог не будет отменен. Представления английской политической элиты о роли государства поменялись радикально

[1130].

Введение в 1842 году подоходного налога в Англии современники считали мерой временной, которая потребовалась для компенсации доходов, потерянных из-за снижения импортных тарифов. Однако представление о прямых подоходных налогах как о регулярных обязательных платежах постепенно укоренялось. Это противоречило многовековой английской налоговой традиции, рассматривавшей такие налоги лишь как исключительную меру военного времени

[1131].

В конце XIX в. на развитие налоговой системы, ее структуру все большее влияние оказывает дирижистская идеологическая волна, стремление решать социальные проблемы, используя налоговые механизмы. В 1894 году в Англии вводится первый прогрессивный налог – на наследство. Освобождение низкодоходных групп от подоходного налога и налога на наследство, стремление переложить налоговое бремя на обеспеченные слои населения – эти меры на грани XIX и XX вв. обеспечивают политическую поддержку решениям о повышении прямых налогов

[1132].

На рубеже XIX и XX вв. меняется отношение к государственным расходам и в США – последнем бастионе веры в благотворность ограниченной активности государства. Эти идеологические перемены связаны с активизацией американской внешней политики, основанной на растущей экономической и финансовой мощи страны. Непосредственным поводом к увеличению налогообложения в США послужила необходимость финансировать крупномасштабную программу строительства военного флота.

В 1893 году американский Конгресс ввел федеральный подоходный налог. Верховный суд признал это решение неконституционным, поскольку налоговое бремя распределялось между штатами неравномерно. Ожесточенная борьба вокруг этого налога длилась два десятилетия, в течение которых финансовые потребности государства продолжали расти. Росло и политическое влияние коалиции популистов и либеральных республиканцев. В итоге была принята 16‑я поправка к Конституции Соединенных Штатов, которая устранила препятствия на пути применения федерального подоходного налога. В 1913 году он был введен.

При всем значении происшедших в начале XX в. перемен в представлениях о роли государства в экономике и обществе доля государственных расходов в ВВП стран – лидеров современного экономического роста изменилась с 20‑х годов XIX в. мало. Сам экономический рост, значительное увеличение доступных финансовых ресурсов позволяли наращивать государственные расходы при сохранении стабильного баланса доходов и расходов в ВВП. На грани XIX и XX вв. важнейшим аргументом против повышения доли налогов в ВВП становится не концепция минимального государства, а представление о верхних пределах налогового бремени. Существование такого ограничения ни у кого не вызывало сомнений. О его наличии в аграрных обществах прекрасно знали политики и ученые.

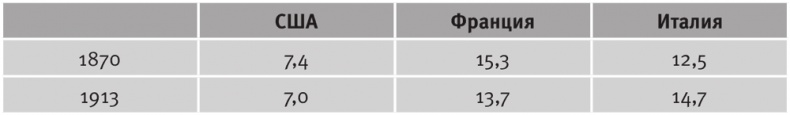

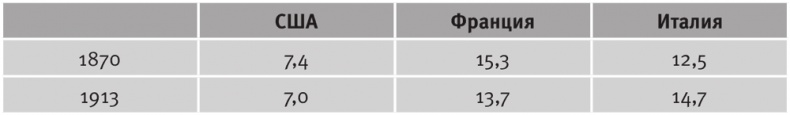

Таблица 11.3. Доля государственных доходов в ВВП в последней трети XIX – начале XX в., %

Источник: Tanzi V., Schuknecht L. Public Spending in the 20th Century. A Global Perspective. Cambridge University Press, 2000.

Отличие представлений о пределах налогового бремени от концепции минимального государства состоит в том, что ограниченность возможности мобилизовывать доходы – менее надежный инструмент сдерживания вмешательства государства в функционирование экономики. Если минимальное государство – это идеологическая конструкция, жесткая логика которой заключается в том, что люди лучше государства распорядятся своими средствами, то существование предела налогообложения лишь гипотеза, требующая эмпирической проверки в каждой стране.

Как видно из табл. 11.3, в первые десятилетия после публикации работ А. Вагнера вопреки его представлениям существенного увеличения доли государственных расходов в ВВП в странах – лидерах современного экономического роста не происходит. Ситуация изменяется во время Первой мировой войны. До ее начала многие считали, что изъятие государством более 10 % национального продукта опасно для развития страны

[1133]. После ее окончания этот тезис стал более чем спорным.

За период с 1914 по 1945 год финансовая ситуация в ведущих мировых державах изменилась, иными стали представления о роли государства в экономике и обществе, о его функциях и возможностях. Две мировые войны сыграли ключевую роль в повышении принятых уровней государственной нагрузки на экономику.

§ 2. Эволюция представлений о величине государственной нагрузки на экономику в период мировых войн

К 1914 году уровень жизни в странах – лидерах современного экономического роста в несколько раз превысил необходимый для существования и продолжения рода минимум, характерный для аграрных обществ, где попытки увеличить налоговые изъятия сверх 10–15 % ВВП приводили к невозможности для крестьянского населения поддерживать жизнь и производственную деятельность, к социальным катаклизмам. Для современных индустриальных обществ даже в условиях глубокого кризиса, порожденного большой войной и внешней угрозой, возможность увеличивать налоговое бремя выше. Здесь рост военных налогов – серьезная неприятность для налогоплательщиков, но никак не опасность умереть с голоду. Административные ресурсы, которыми располагает современное государство для мобилизации налоговых поступлений, несопоставимы с теми, которые были доступны в аграрную эпоху. Оно способно использовать сложные системы учета, обеспечивать налогообложение источников доходов, которые выпадали из поля зрения владык аграрных государств. Все это проявилось в ходе Первой мировой войны. Она привела к беспрецедентному росту военных расходов, которые воюющие страны покрывали, поднимая налоги и прибегая к заимствованиям и эмиссионному финансированию

[1134].