Как уже отмечалось, прогнозировать дальнейшее развитие событий в странах – лидерах современного экономического роста – занятие неблагодарное. Однако возросшее в этих странах в конце 1970‑х – начале 1980‑х годов сопротивление росту налогов, осознание политическими элитами невозможности повышения налоговых ставок отражает объективную реальность: государственные расходы вышли на предельный уровень. Он не универсален, зависит от комплекса социокультурных обстоятельств, специфичных для разных стран и регионов, но вызванные им ограничения проявляются повсеместно.

Развитым странам вновь приходится приспосабливаться к ограниченным финансовым возможностям государства. Реформы Рейгана в США стали возможными после того, как с конца 1970‑х годов рухнул сформировавшийся в предшествующие десятилетия консенсус двух ведущих политических партий, которые поддерживали высокие налоги. В Японии серьезное сопротивление встретило введение налога на добавленную стоимость. В Германии ширится недовольство растущим налогообложением, растет разочарование в возможностях государства решать стоящие перед ним проблемы. В Италии распространяется занятость в неформальном секторе, большая часть населения уклоняется от уплаты налогов. Формы, в которых общество реагирует на государственную перегрузку экономики, для разных стран специфичны, но суть этой реакции одна – жесткие ограничения возможности дальнейшего наращивания доли государственных расходов в ВВП.

Верхние пределы налоговой нагрузки существуют даже для наиболее развитых государств. Характерное для времени с середины 1910‑х до начала 1970‑х годов представление о возможности безграничного повышения доли государственных изъятий, не наносящего ущерба экономике и обществу, о справедливости закона Вагнера оказалось ошибочным. Можно спорить, где лежит этот предел для той или иной страны с ее размерами душевого ВВП, национально-культурным составом населения, традициями, но он определенно существует. Есть и стандартный набор механизмов, которые вступают в действие при превышении такого предела: рост теневой экономики, перевод производств в другие страны, финансовая нестабильность, ускорение инфляции, накопление долга, падение темпов экономического роста, политическая консолидация тех, кто не принимает дальнейшего повышения налогов.

Выясняется, что, когда государственные расходы превышают 30 % ВВП, как правило, их увеличение уже не улучшает показатели здоровья населения, средней продолжительности жизни, образовательного уровня

[1156]. Есть два параметра, которые при более высоких уровнях государственной нагрузки на экономику влияют на жизнь общества: уровень безработицы и социальная дифференциация. Чем выше налоги, тем, как правило, выше безработица. С ростом доли государства в экономике обычно уменьшается социальная дифференциация. Для стран – лидеров современного экономического роста выбор государственной нагрузки на экономику в диапазоне 30–50 % – предмет острой политической борьбы. На этот выбор, как указывалось, влияют национальные традиции, доминирующая идеология, а также инерционный рост государственных обязательств, принятых, когда возможности государства казались безграничными. Поэтому результат борьбы в каждой стране труднопредсказуем.

§ 4. Государственная нагрузка в постсоциалистических странах

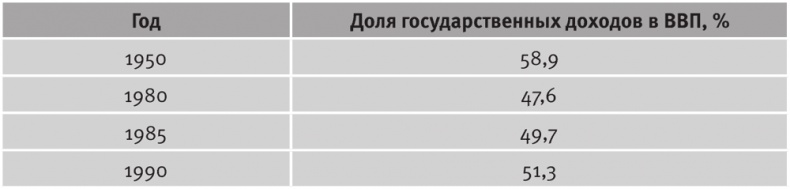

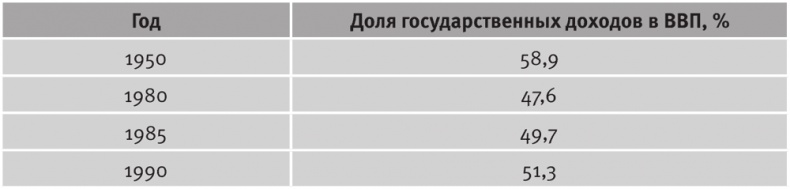

Социалистические страны из-за специфики избранной модели социально-экономического развития, где определяющую роль играет государство, вышли на высокие уровни показателей, характеризующих долю доходов и расходов государства в ВВП на относительно ранних стадиях своего развития (табл. 11.6).

Таблица 11.6. Доля государственных доходов в ВВП СССР во второй половине XX в.

Источник: Синельников С. Г. Бюджетный кризис в России. М.: Евразия, 1995.

То же характерно и для других стран, прошедших через социалистический эксперимент. Так, в Китае, где в 30‑х годах доходы государства колебались в пределах 5–7 % ВВП, к 1957 году доля государственных доходов в ВВП достигает 30 %, в несколько раз превышает довоенный уровень. Она примерно вдвое превосходит показатели, характерные для стран с аналогичным уровнем развития

[1157]. К моменту краха социалистической системы государственная нагрузка на экономику в СССР, в восточноевропейских странах социализма находилась на уровне, близком к 50 % ВВП, т. е. на том, который оказался в конце XX в. предельным для наиболее развитых стран, характеризующихся высокой социально-культурной однородностью и обладающих хорошо отлаженным государственным аппаратом. Этот уровень выше, чем тот, который был достигнут в рыночных экономиках с уровнями душевого ВВП, характерными даже для наиболее развитых постсоциалистических стран.

Крах политических и экономических институтов социализма привел к постсоциалистической рецессии с падением производства, растянувшейся на 3–7 лет. На это накладывается кризис системы мобилизации государственных доходов. Инструменты, которые использовались при социализме, не адекватны рыночным условиям. Формирование налоговой системы, позволяющей мобилизовывать необходимые государству доходы в принципиально изменившейся ситуации, требует времени. И все это на фоне длительного периода высокой инфляции, которая обусловлена ликвидацией денежного навеса, накопленного в позднесоциалистический период, слабой денежной политикой. Высокая инфляция подрывает доходную базу бюджета, в этом причина финансового кризиса, механизмы развертывания которого были рассмотрены в гл. 9. Лишь после преодоления этого кризиса происходит снижение инфляции, стабилизация доходов бюджета. На это уходит несколько лет. Затем постсоциалистические страны выходят на разные показатели доли государственных расходов в ВВП – от 15 до 50 % ВВП (см. табл. 11.7).

Существенное влияние на специфику национальных траекторий оказывают два фактора. Первый из них – уровень экономического развития к моменту краха социализма. Как правило, страны, в которых он был выше, добиваются финансовой стабилизации при более высоких показателях государственной нагрузки. Второй – характеристики переходного процесса, протяженность периода высокой инфляции, масштабы инфляционного кризиса. Там, где период высокой инфляции оказался растянутым, масштабы падения доли государственных доходов в ВВП обычно выше.