Глава 13

Эволюция систем образования и здравоохранения

§ 1. Организация государственной системы образования

В традиционном аграрном обществе просвещение простого народа отнюдь не входило в число приоритетов властей. Как писал один из древнекитайских классиков – Лао-цзы, “в древности те, кто следовал дао, не просвещали народ, а делали его невежественным. Трудно управлять народом, когда у него много знаний. Поэтому управление страной при помощи знаний приносит стране несчастье, а без их помощи приводит страну к счастью. Кто знает эти две вещи, тот становится примером для других”

[1257].

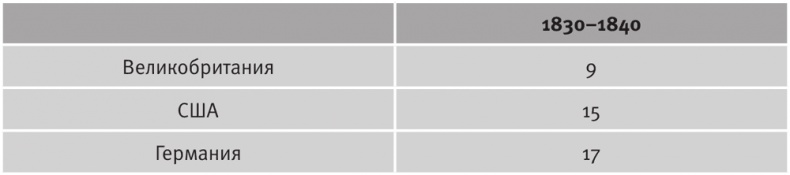

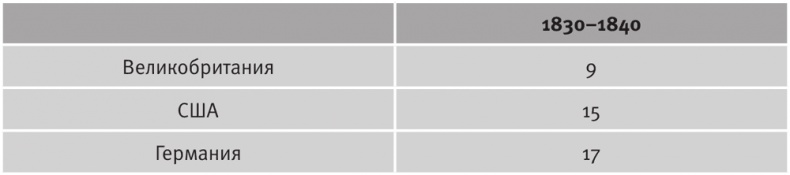

Специфика эволюции Западной Европы (см. гл. 7) привела к тому, что еще до начала современного экономического роста уровень образования здесь был выше, чем в подавляющей части остального мира

[1258] (табл. 13.1).

Сказывались более высокий уровень урбанизации в Западной Европе, больший вес торговли и промышленности в структуре занятости. Важным фактором лидерства Западной Европы с середины XVII в. было то, что ее ведущие государства сумели реорганизовать систему начального образования, использовать преимущества, которые дают печать и массовое производство учебников

[1259].

Таблица 13.1. Доля населения, охваченного теми или иными видами формального обучения, %

Источник: Мельянцев В. А. Экономический рост стран Востока и Запада в долгосрочной перспективе: Автореф. дис. д-ра экон. наук. М., 1995. С. 222.

Сама организация системы образования по сути не отличалась от той, что существовала в предшествующие столетия. Государство практически не участвовало в предоставлении образовательных услуг и организации обучения. Считалось, что учебные заведения могут содержать себя сами, государственного финансирования не требуют.

В большей части Европы школы и университеты либо вовсе не обременяли государственную казну, либо забирали из нее не много. Их содержали за счет местных доходов, ренты с земельных владений или процентов с капитала, который предоставляли для этого государь или чаще меценаты.

В образовательном процессе активное участие принимала церковь, организовавшая сеть воскресных школ, в которых единственным учебным текстом была, как правило, Библия. Образовательная система оставалась сословной, ориентированной на сохранение социальной стратификации

[1260].

Индустриализация, предполагающая новый уровень спроса на навыки и знания работающих, требует более высокого уровня образования. Для властей постепенно становится очевидной необходимость массового распространения грамотности. Политическая активизация низкодоходных групп населения, их интеграция в политический процесс также повышают потребность в образовании непривилегированных классов. Однако в Англии, стране, которая тогда была лидером современного экономического роста, адаптация образовательных институтов к изменившимся условиям проходила медленно.

До 1870 года ориентированные на привилегированную элиту школы в Англии принадлежали частным или религиозным организациям. Все они, кроме приходских школ в Шотландии, были платными. Лишь состоятельные люди располагали возможностью дать своим детям образование выше начального. Половина населения Британии формального образования не имела. Это способствовало сохранению архаичной классовой структуры в эпоху быстрых социальных перемен. С течением времени слабость английского массового образования стала одним из факторов, лишившим Великобританию роли лидера современного экономического роста.

Государство в Англии начало регулировать и финансировать образование лишь в 1833 году, когда были выделены первые гранты нескольким протестантским школам. С 1847 года начинается финансирование подготовки учителей. Однако, даже выделяя бюджетные ресурсы, власти долгое время отказываются принимать участие в организации образовательного процесса.

Консерватизм, медленная адаптация к изменившимся условиям и новым потребностям характерны для Англии того времени. Успехи промышленного развития, рост экономической и военной мощи страны убеждают английскую элиту в совершенстве национальных институтов, в отсутствии необходимости изменений. Только в 1870 году был принят Акт об образовании, который хотя бы в принципе предоставил каждому юному британцу возможность учиться. Школьные советы получили право (но не обязанность) обеспечивать начальное образование, используя местные доходы и государственные средства. Посещение школ для детей от 5 до 10 лет стало обязательным (по закону 1880 года) и практически бесплатным (по закону 1891 года). Постепенно сформировалась система обязательного начального образования, финансируемого государством. К 1900 году неграмотным оставалось лишь 3 % населения Великобритании

[1261]. Подобная эволюция стала возможной благодаря участию государства в организации финансирования обучения – к тому времени стало очевидным, что образованные работники более продуктивны, распространение массового образования способствует экономическому росту.

В континентальных западноевропейских странах ситуация иная. Вызов уходящей вперед Англии подталкивает их к большей инициативе, к политике, которая способна подстегнуть экономический рост. Поэтому они делают ставку на инновации, направленные на его стимулирование. Поскольку ускоренное развитие в XIX в. очевидно связано с прогрессом знаний, одна из первых идей в этом ряду – активное участие государства в развитии образования

[1262].