Впрочем, не менее откровенным был и В. Ленин: “Мы научились применять разверстку, т. е. научились заставлять отдавать государству хлеб по твердым ценам, без эквивалента”

[751]. Идеи нового закрепощения крестьянства получили законодательное выражение в постановлении VIII Всероссийского съезда Советов (декабрь, 1920 года) “О мерах укрепления и развития крестьянского сельского хозяйства”. Декрет объявлял “правильное ведение земледельческого хозяйства великой государственной обязанностью крестьянского населения”

[752].

Как это неоднократно бывало в истории аграрных обществ, следствием вызванного продразверсткой переобложения крестьянства, к тому же проходящего на фоне войны и неупорядоченных реквизиций, проводимых воюющими сторонами и просто бандитами, стал голод, правда, беспрецедентный по своим масштабам на протяжении столетий российской истории.

В 1891 году в Поволжье голодало почти 965 тыс. человек. В 1921 году счет велся на миллионы. “Правильный расчет крестьянина этих местностей, подверженных столь ужасным засухам, – отмечал В. Бонч-Бруевич, – иметь хлеб на корм и засев не менее как на два, а то и на три года, нарушен беспощадным нашим временем”

[753]. В результате реквизиций у крестьянина не осталось запасов на “черный” день. На IX Всероссийском съезде Советов 24 декабря 1921 года М. Калинин сказал, что голодающими “официально признано у нас в настоящий момент 22 миллиона человек. Несомненно, близкими к голодающим еще являются не менее 3 миллионов, а я лично думаю, около 5 миллионов человек. Значит, бедствие охватило не меньше как 27–28 миллионов человек”

[754]. В апреле 1922 года руководство Башкирии было вынуждено принять специальное постановление “О людоедстве”, направленное “на борьбу с трупоедством и людоедством, а также на пресечение торговли человеческим мясом”

[755].

Очевидный и глубокий аграрный кризис, невозможность снабжать города продовольствием, крестьянские восстания, признаки нелояльности вооруженных сил – все это заставило большевистское руководство изменить проводимую политику, перейти к упорядоченному налогообложению вместо произвольных конфискаций, снизить объемы изымаемого у крестьян зерна. В этом не было ничего нового в социально-экономической истории. Так неоднократно поступали завоевывавшие аграрную страну иноэтнические элиты, столкнувшись с кризисом, вызванным переобложением

[756]. Отличием было то, что предшествующую политику проводили не завоеватели, а объединенная верой в мессианскую марксистскую идеологию партия

[757].

Когда период бури и натиска Гражданской войны растворился в нэпе, удалось стабилизировать червонец, началось восстановление народного хозяйства, стало ясно, что формирующийся хозяйственный уклад приобретает знакомые черты рыночного хозяйства. К середине 20‑х годов XX в. и в российских, и в эмигрантских либерально-профессорских кругах укрепляется убеждение, что при всей социалистической риторике революция по своему социально-экономическому содержанию оказалась буржуазной.

Основа экономики – частнохозяйственный сектор: крестьянские хозяйства, частные промышленность и торговля. На смену традиционной монархии пришел революционный, модернизированный авторитарный режим. От российских традиций унаследованы протекционизм, активная роль государства в экономическом развитии. Наиболее существенная новация – монополия внешней торговли.

Крестьянство освободилось от тяжелого груза продразверстки и сохранило за собой помещичью землю. Ограничение финансового давления на крестьянство

[758] привело к росту собственного крестьянского потребления

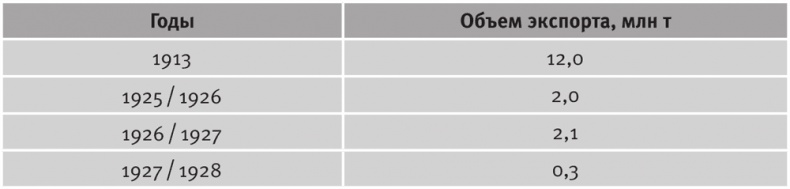

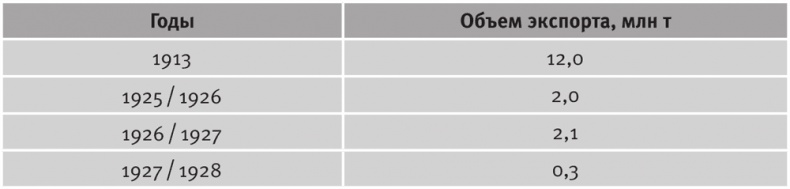

[759] и сокращению доли экспорта в сельскохозяйственном производстве по сравнению с довоенным уровнем (табл. 8.6).

Таблица 8.6. Экспорт зерна из России

Источник: Nove A. An Economic History of the USSR, 1917–1991. London: Penguin Books, 1992. P. 108.

Недостаток валюты и соответственно ограниченные импортные возможности стали постоянными проблемами советской экономики. Монополия внешней торговли резко ограничила потребительский импорт. Но уже упомянутый рост потребления в деревне не позволял повысить экспорт продовольствия до довоенного уровня. Попытки его увеличить только дестабилизировали финансовую систему и рыночные механизмы.

Социалистическая революция способствовала восстановлению традиций российской крестьянской общины достолыпинского периода. Община в 1918 году стала инструментом перераспределения земли. В это время она имела значительно большие возможности регулировать землепользование, чем когда бы то ни было после 1906 года. В 1925 году 90 % крестьян входили в состав общин

[760].

Все это породило серьезные проблемы экономического развития. Они проявились, как только были использованы лежащие на поверхности резервы восстановления народного хозяйства. На повестку дня встал вопрос: как преодолеть возросшее за годы войны и революции отставание от развитых государств Запада? Основные структурно-технологические приоритеты развития вытекали из опыта индустриально развитых экономик, ресурсов России. Эти приоритеты переходят из “Послевоенных перспектив русской промышленности” В. Гриневецкого в план ГОЭЛРО, а оттуда – в предложенные Госпланом ориентиры первой пятилетки: надо поднимать отечественную топливную промышленность и энергетику, реконструировать на современном уровне металлургию, создавать развитую машиностроительную базу, восстанавливать довоенный объем железнодорожного строительства. Вопрос: откуда взять на это средства?