В другом месте, после слов: «Мне делается дурно» — он начал: «Я забыл ее дом», — написал: «Я за», остановился, переправил «я за» на «меня» и продолжал: «Меня нашли и отнесли на гауптвахту». А затем снова вернулся к «Я за»: «Я забыл ее дом наверное». Значит, про гауптвахту он раньше не думал, эта важная деталь сюжета пришла ему в голову в процессе писания

[685].

В этих «описках» лермонтовского автографа отражен процесс возникновения нового замысла: мы словно видим, «как волнуются в отваге» его мысли, как слова, толпясь и тесня друг друга, торопят перо и перо иногда забегает вперед, опережая рождение целой фразы. Ни в одном письме Лермонтова мы не встречаем этого — только в черновиках прозы.

В пользу того, что набросок «Я в Тифлисе» имеет отношение к запискам Печорина, могли бы, пожалуй, послужить доводом и слова Максима Максимыча о том, что месяца через три после смерти Бэлы Печорин был назначен в е…й полк и уехал в Грузию.

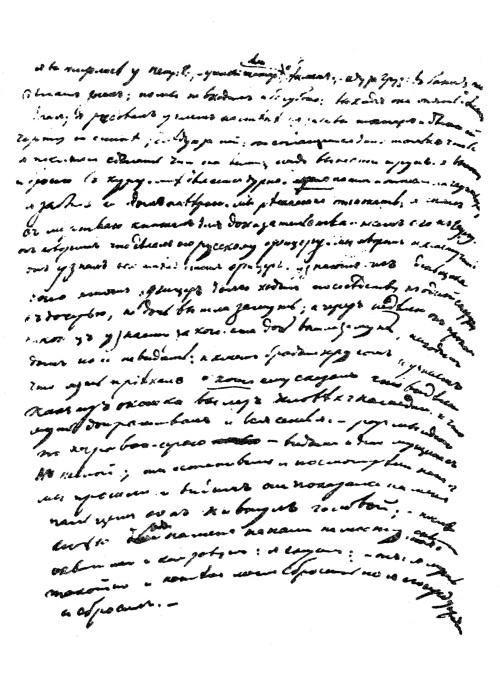

Первоначальный набросок «Тамани». Автограф Лермонтова.

Из тетради «Чертковской библиотеки».

Государственный Исторический музей. Москва.

Возможно, что Лермонтов собирался начать его записки эпизодом, действие которого происходит в Тифлисе — в серных банях, в караван-сарае, на мосту возле Метехи, в лавке оружейных дел мастера, в кривых переулках и тупиках восточного города, где, остановившись у своего знакомого, герой встречается с ученым татарином Али, случайно знакомится потом с загадочной грузинкой и невольно оказывается втянутым в какую-то таинственную историю. Сохранились свидетельства современников о том, что случай, подобный описанному в повести «Тамань», произошел в Тамани с самим Лермонтовым

[686]. Тем больше оснований считать запись «Я в Тифлисе» планом повести, а не автобиографическим документом. Ведь если Лермонтова приняли за тайного соглядатая в Тамани, вряд ли такая же история могла повториться и в Тифлисе.

В Тамани Лермонтов был раньше, чем в Тифлисе. Очевидно, сюжет, подсказанный ему действительным происшествием в Тамани, стал потом обрастать новыми впечатлениями и превратился в замысел «тифлисской повести», более сложной по фабуле, чем «Тамань». Недаром кажется, что в набросках «Я в Тифлисе» заключен сюжет не одной, а целых двух повестей — и «Тамани» и «Фаталиста». Ведь история убитого офицера — это как бы неблагополучная судьба Вулича. Такая же история повторяется и с рассказчиком, но из столкновения с теми же людьми он выходит победителем. На таком же противопоставлении судеб двух офицеров — судьбы с концом «плохим» и с концом «хорошим» при одинаковых обстоятельствах — построен и «Фаталист». Byлич, которому предназначено умереть, погибает. Печорин, дерзко испытывающий судьбу, бросается в хату, где заперся убийца Вулича, и тем не менее остается жив. И после короткой схватки с ним оказывается победителем. Мне кажется, что из записи «Я в Тифлисе» родились сюжеты обеих повестей — и «Тамани» и «Фаталиста» — и что эта запись представляет собой самый первоначальный план записок Печорина.

Может возникнуть совершенно законный вопрос: почему Лермонтов связал действие «Тамани» и «Фаталиста» с Северным Кавказом?

Да потому, что в обстановке кавказской войны оба случая становились обыкновенными, с них снимался экзотический колорит.

Сюжет наброска «Я в Тифлисе» с офицером, бросающим в воду по приказанию коварной красавицы труп другого, убитого ею офицера, с финалом, в котором таинственный преследователь падает с высокого моста в бурную реку, — этот замысел имел больше общего с кавказскими повестями Марлинского и с юношеской прозой самого Лермонтова, чем с будущим журналом Печорина. Работая над «Героем нашего времени», Лермонтов не только освободил этот первоначальный замысел от густоты романтических красок, но и пересказал это приключение с иронией по адресу романтических повестей. Заменив столкновение на мосту борьбой в лодке, он подчеркнул необычность этой борьбы иронически: Печорина хочет утопить девушка. Гибель противника и победа офицера оказываются мнимыми: девушка выплывает на берег, а Печорин ограблен. Недаром в «Герое нашего времени» Печорин замечает по адресу Грушницкого, что он из тех людей, «которых просто-прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение»

[687]. В безлюдном приморском городке «на Линии» приключение офицера, «странствующего с подорожной да еще по казенной надобности», становилось будничным эпизодом кавказской войны, а основной конфликт повести приобретал новый, очень значительный смысл. Лермонтов получал возможность сказать от лица Печорина: «И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов (курсив Лермонтова. — И. А.)? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошел ко дну».

Эти простые люди, жившие над морским обрывом в Тамани, названы «честными контрабандистами» потому, что они тайно доставляли горцам оружие — «честную» контрабанду, ибо она помогала борьбе свободолюбивых народов Кавказа с царским самодержавием. Наблюдательный и любопытный Печорин показался этим людям опасным врагом, от которого следовало избавиться любой ценой. Таким образом, в маленьком городке на Черноморской линии конфликт этот наполнялся совершенно иным содержанием. Лермонтов сумел показать повседневную жизнь простых людей, олицетворенную в типических образах. Получилась повесть, к которой в полной мере можно отнести слова Белинского, сказанные по поводу «Бэлы»: «…Чтение прекрасной повести г. Лермонтова многим может быть полезно еще и как противоядие чтению повестей Марлинского»

[688].

Но существовала, очевидно, еще и другая причина, которая побудила Лермонтова вернуться в «Тамани» к обстановке, связанной с истинным происшествием. В письме к Святославу Раевскому, написанном уже по возвращении с Кавказа в Петербург, летом 1838 года, Лермонтов объяснил причину, заставившую его отказаться от мысли продолжать работу над «Княгиней Лиговской». «Роман, которой мы с тобой начали, затянулся, — писал Лермонтов, — и вряд ли кончится, ибо обстоятельства, которые составляли его основу, переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступить от истины»

[689].

Эти слова часто цитируются (ошибочно!) как указание самого Лермонтова, что первый — петербургский — роман о Печорине «Княгиня Лиговская» был задуман им вместе с Раевским. Но почему-то никогда не обращают при этом внимания на продолжение фразы, заключающей важнейшее высказывание Лермонтова о своем творческом методе. А между тем совершенно ясно, что в пору, когда вынашивался замысел «Героя нашего времени», Лермонтов отчетливо сознавал, что художественная истина неотъемлема для него от жизненных обстоятельств, составлявших основу его романа.