Так постепенно у нас с Иваном Меньшиковым набрался материал для выступления в газете. Некоторое время мы колебались: писать или продолжать поиски. Смущало то обстоятельство, что нам так и не удалось найти могилы советских воинов. Может, соотечественники покоятся под некоторыми из 83 надгробий в Эль-Аламейне, где выбито краткое: «Неизвестный союзный солдат»? Немало таких надписей и на других английских военных кладбищах, разбросанных по всей Северной Африке от Египта до Алжира. Решили все же: надо писать. Рассказать о том, что удалось узнать, может, что-то потом добавят читатели. И вот 8 мая 1988 года, накануне Дня Победы, наша статья была опубликована.

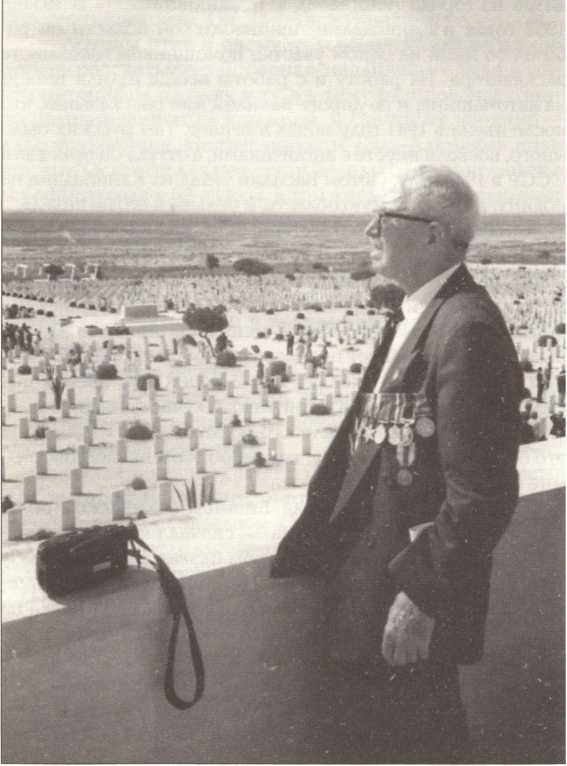

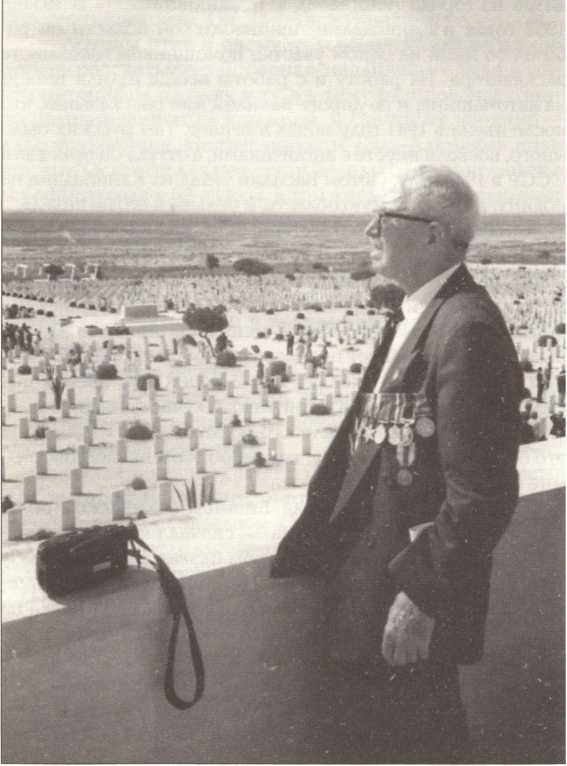

Джо Суини на кладбище союзников в Эль-Аламейне. 1992 г.

Мы не ошиблись — читатели откликнулись на выступление «Правды». В редакцию пришло несколько писем. Отрывки по крайней мере из трех таких писем стоит привести.

«У меня был знакомый по имени Василий, фамилии не помню, — писал инвалид Отечественной войны В. Е. Кизилов из города Ленинабад в Таджикистане. — В 1951–1952 годах в Канибадаме Ленинабадской области он работал со мной на одном участке помощником машиниста экскаватора. На работу и с работы всегда ездили вместе на автомашине, и по дороге Василий мне рассказывал, что после плена в 1941 году попал в Египет. Там русских было много, воевали вместе с англичанами, а оттуда он приехал в СССР в 1944 году. Потом Василий уехал из Канибадама на родину, в Саратовскую область, и больше я его не видел».

Кандидат медицинских наук Н. М. Рафиков из Ленинграда написал: «В 1965 году я проходил в Москве подготовку на курсах для получения водительских прав. Вождению нас учили на какой-то автобазе, на грузовых машинах ГАЗ-51. Инструктора менялись, но чаще других был один — еврей лет пятидесяти. Во время наших учебных поездок он несколько раз говорил, что воевал под Эль-Аламейном, что в этой битве «участвовали советские солдаты, только мало кто об этом знает». Для меня это было ново, но по тому, как он об этом не раз говорил, мне ясно, что он не выдумывал».

Ю. В. Алферов из города Вишневое Киевской области прислал даже два письма — сначала короткое, а затем и более подробное, в котором назвал фамилии сразу трех бывших «африканцев». В 1958 году Лусиков, Киненко и Нагаев работали в проходческой бригаде Казака на участке № 4 шахты № 7-а треста «Киселевскуголь» в Кемеровской области. Но где они теперь — автор не знал.

Мы с Иваном чувствовали себя именинниками. Вот они, дополнительные доказательства того, что мы на верном пути! Но была причина и для разочарования. Мы так надеялись на то, что на публикацию в газете откликнется кто-нибудь из самих «африканцев»! К сожалению, в читательской почте подобных писем не оказалось…

Интересно, а откуда все-таки Борзенко узнал об участии советских людей в сражениях в Африке? Вот бы познакомиться с его архивами! Приехав в Москву в очередной отпуск, я начал наводить в редакции справки о семье писателя. Ведь он много лет проработал в «Правде». Задача эта оказалась не из сложных. И вот уже в здании агентства печати «Новости» я беседую с сыном Сергея Борзенко Алексеем. Он, как и я, журналист.

— Архивы отца я окончательно не разобрал до сих пор, — рассказывает Борзенко-младший. — Дело в том, что материалы на одну и ту же тему разбросаны у него по разным записным книжкам, и свести их воедино — дело трудоемкое. Насчет повести «Эль-Аламейн» знаю вот что. Основой для нее стали беседы отца с английскими офицерами в 50-е годы, в том числе с бывшим командующим 8-й английской армией генералом Окинлеком. Армия эта как раз и воевала под Эль-Аламейном. Фамилию русского полковника англичане припомнить не смогли, сказали только, что она — производная от слова «хлеб». Потому-то отец и назвал своего главного героя Хлебниковым.

Так, занятно. В самом начале войны на западных границах СССР стояли десятка четыре танковых дивизий. Если просмотреть списки их командиров, может, и мелькнет «хлебная» фамилия?

Списки принес мне отец из Института военной истории, где проработал не один год. Ни одной «хлебной» фамилии в них не оказалось. Сначала я приуныл, а потом подумал: а что если англичане имели в виду хлеб не в буквальном, а в собирательном смысле этого слова?

Начал вновь изучать списки и обнаружил в них три «съедобных» фамилии: полковники Капустин, Чесноков и Студнев. Теперь надо выяснить их судьбу. За этим я обратился в Центральный архив Министерства обороны СССР.

Тем временем отпуск подошел к концу, я вернулся в Каир, а вскоре редакция попросила меня вылететь в столицу Ливии, чтобы рассказать читателям о торжествах в честь 20-летия ливийской революции.

Гостей на торжества в Триполи ливийцы пригласили много, для журналистов даже был создан специальный пресс-центр. Вместе с корреспондентом ТАСС Вячеславом Анчиковым мы сидели там в ожидании программы праздника, потягивали кофе и вели разговор о том о сем.

В какой-то момент мне показалось, что из-за соседнего столика за нами наблюдают. Встретив мой взгляд, старик-европеец с коротко стриженными волосами обратился к нам на чистом русском языке.

— Вы из Союза? — спросил он.

— Да.

— Разрешите представиться: Николай Валерьевич Шейкин.

Старик придвинул к нам стул, протянул по визитной карточке. «Корреспондент ливийского агентства ДЖАНА в Греции» — значилось на ней.

Разговорились. Шейкин родился в 1910 году в Сибири. Отец его, донской казак, был сослан туда после революции 1905 года. Женился он на обрусевшей гречанке. Родители Николая умерли рано, и в 1922 году брат матери увез сироту-мальчика сначала в Стамбул, а затем в Афины. В Греции Шейкин прожил всю свою последующую жизнь, но продолжает считать себя русским. Живо интересуется происходящим на родине, пишет статьи по русской истории и культуре.

В годы Второй мировой войны Николай Валерьевич партизанил. Узнав об этом, я спросил его: не слыхал ли он о советских солдатах, сражавшихся в рядах союзных войск в Северной Африке? Старик на мгновение задумался, а потом сказал:

— Когда-то я читал, что в тылу войск держав «оси» в Африке действовала диверсионная группа с русским во главе. Она была известна как «группа Попского».

Так, надо смотреть английскую и американскую литературу об африканской кампании против войск фельдмаршала Роммеля. Вернувшись из Триполи в Каир, я долго собирался заняться этим, но всякий раз находились более неотложные дела. И вот наконец я окунаюсь в тишь библиотеки Американского университета, известной как крупнейшее в Египте хранилище литературы на английском языке.

В разделе мемуаров в каталоге мелькнуло знакомое имя — «Попский». С волнением беру в руки книгу. Она мне ровесница, издана в 1950 году, в Лондоне, а называется «Личная армия». Настоящая фамилия автора — Пеняков, Владимир Пеняков. Он действительно русский, но родился и вырос в Бельгии. С 1924 года Пеняков жил в Египте, работал инженером на сахарном заводе на юге страны. Работа там сезонная, перед сбором урожая сахарного тростника время свободного много. Владимир использовал его на путешествия по пустыне. Бедуины-проводники учили его ориентироваться, находить пищу и воду, ездить на верблюде. Освоил русский бельгиец и арабский язык. Так что, когда началась война и Пеняков вступил добровольцем в английскую армию, его взяли в разведку. А в октябре 1942 года, перед самой битвой под Эль-Аламейном, он стал командиром диверсионно-разведывательной группы из 23 человек, получившей шутливое название «Личная армия Попского» — по псевдониму Владимира. На четырех джипах и двух трехтонках группа совершала длительные автономные рейды глубоко в тылу противника.