Ревнителям бород, искавшим опоры в авторитете церкви, этого было, конечно, мало – они требовали действий, а потому негодовали на “малодушного” Адриана. Секретарь прусского посольства в России Йоганн Готтильф Фоккеродтт заметил, что многие защитники старины “лучше положат голову под топор, чем лишатся бород”.

Своеобразной формой протеста против нововведений Петра I стал так называемый самоизвет, к которому, как к последнему средству, прибегали отчаявшиеся староверы. Так, в 1704 г., к примеру, некий нижегородец Андрей Иванов прокричал: “Государево слово и дело!”, а на допросе сказал: “Государево дело за мною такое: пришёл я извещать государю, что он разрушает веру христианскую, велит бороды брить, платье носить немецкое и табак велит тянуть”. При этом Иванов ссылался на запрещающий эти “безобразия” “Стоглав”. Судьба Иванова трагична – он погиб под пытками. И случай этот не единичный.

Пример пассивного протеста приводит британский инженер на русской службе Джон Перри. Он рассказал о том, что русские, питавшие религиозный пиетет к своим бородам, вынуждены были подчиниться царскому указу и обрить их. Однако многие бережно хранили уже отрезанные бороды с тем, чтобы впоследствии, положив их с собой в гроб, предъявить на том свете Святому Николаю. Однако не все люди в рясах отстаивали русскую бороду – многие представители духовенства горячо поддерживали реформы Петра Великого. Среди них – митрополит и церковный писатель Димитрий Ростовский (в миру Даниил Туптало, 1651–1709), впоследствии канонизированный Русской православной церковью. Его перу принадлежит рассуждение “Об образе Божии и подобии в человеце”, где ему пришлось доказывать, что у человека образ Божий заключён не в бороде, а в невидимой душе, и что не борода красит человека, а добрые дела и честная жизнь. Димитрий приучал паству заботиться прежде всего о спасении души, а не о внешней красоте и благочестии.

Любопытно, что противники бород оправдывали бритьё и чисто практическими соображениями. Тот же Джон Перри утверждал, что окладистая борода мешает человеку аккуратно есть и пить. Но наиболее рельефно мысль о неудобстве бороды выразит позднее Николай Карамзин в своих “Письмах русского путешественника”: “Борода принадлежит к состоянию дикого человека; не брить её то же, что не стричь ногтей. Она закрывает от холоду только малую часть лица: сколько неудобности летом, в сильный жар! Сколько неудобности и зимой, носить на лице иней, снег и сосульки! Не лучше ли иметь муфту, которая греет не одну бороду, а всё лицо?”.

Навязывая новую моду, царь был весьма последователен и не церемонился с ослушниками. В Москве в 1704 г. на смотре служилых людей он приказал нещадно бить батогами дворянина Наумова за то, что тот не обрил бороды и усов. В отношении же простого люда власти действовали ещё более решительно. В Астрахани местный воевода Тимофей Ржевский насаждал новые порядки путём жестокого насилия. Астраханцы жаловались позже: “Бороды резали у нас с мясом и русское платье по базарам и по улицам, и по церквам обрезывали ж…и по слободам учинился от того многой плач”. Стихийные протесты жителей Астрахани переросли в восстание, которое в 1705 г. вынужден был подавлять огнём и мечом генерал-фельдмаршал Борис Шереметев. Характерно, что одному из бунтовщиков, Якову Носову, сначала обрили и уже только после этого отрубили голову. Такими мерами Пётр приобщал подданных к нововведениям на свой вкус. Восстание приняло бы более масштабный характер, если бы к астраханцам присоединились казаки, которых они просили о помощи. Однако, поскольку с молчаливого согласия властей указ Петра о брадобритии казаки не выполняли, те отказались поддержать восставших.

Когда спустя столетие русские войска, завершая войну с Наполеоном Бонапартом, вошли в Париж, бородатые казаки произвели на французов весьма сильное впечатление. Борода быстро вошла там в моду и называлась “а ля рюсс”. Парижские газеты писали: “Борода – это естественное украшение особ сильного пола. Она часть мужской красоты… Только борода может придать значительность лицу мужчины”.

Однако в самой России действовали запретительные законы о бородах. Они издавались и августейшими преемниками Петра I вплоть до конца XIX века. К бритому подбородку привыкли. Рядом с давним убеждением, что “борода – образ и подобие Божие”, в народном сознании жили уже совсем иные взгляды: “Борода выросла, а ума не вынесла”; “Мудрость в голове, а не в бороде” и так далее. Только император Александр III, относившийся к бритве с недоверием, полностью бороду реабилитировал. Он и сам носил бороду, и в этом ему следовал последний российский император Николай II. Но это уже выходит за рамки рассказа о венценосном брадобрее.

Предерзкое щегольство

Литератор XVIII века Иван Голиков рассказал в своих знаменитых “Анекдотах, касающихся государя императора Петра Великого”: “Один из посланных во Францию богатого отца сын… по возвращении в Петербург, желая показать себя городу, прохаживался по улицам в белых шелковых чулках, в богатом и последней моды платье, засыпанном благовонною пудрою. К несчастию его, встретился он в таком наряде с монархом, ехавшим на работы Адмиралтейские в одноколке. Его величество, подозвав его к себе, начал с ним разговор о французских модах, об образе жизни парижцев, о его тамошнем упражнении и т. д. Щеголь сей должен был на все это отвечать, идя у колеса одноколки, и монарх не прежде отпустил его от себя, пока не увидел всего его обрызганного и замаранного грязью”.

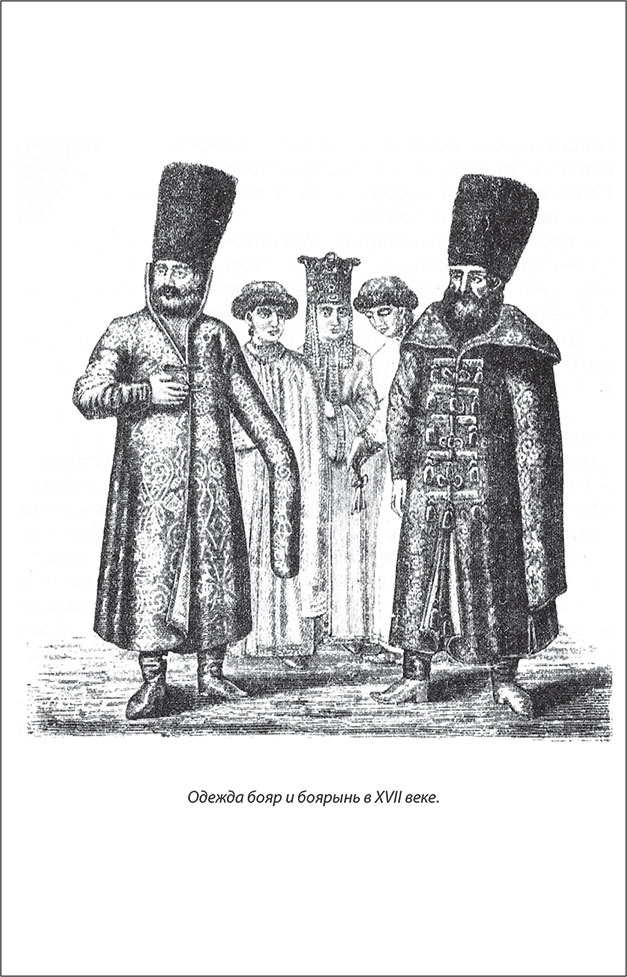

Откуда взялось у царя это неукротимое желание непременно испачкать щегольское платье? Здесь необходим исторический экскурс. И повествование следует начать с детства Петра, когда его учитель, дьяк Никита Зотов, занимал венценосного отрока показом купленных в Овощном ряду в Москве гравюр (“кунштов”) с изображением иностранцев в характерных костюмах. Юный царевич знал о составе и форме одежды иноземных войск не только понаслышке, но и от находившихся близ него иностранцев. (Не исключено влияние первого встреченного им “немца” Павла Менезиуса). Это помогло Петру, ещё подростку, обмундировать по-немецки свои Потешные полки.

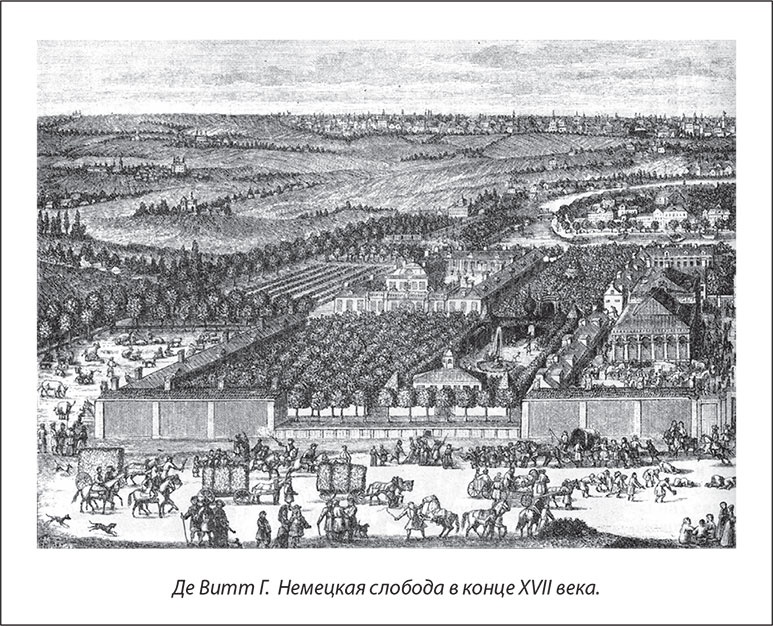

Но непосредственно к иноземной одежде он приобщился, посещая Немецкую слободу – этот “островок Западной Европы” в тогда ещё домостроевской Московии, где бурлила жизнь, господствовали более свободные нравы, манил незнакомый, но такой притягательный европейский быт. Князь Борис Куракин называет самым ранним поставщиком европейского платья для царя англичанина из слободы Крефта [Андрея Юрьевича Кревета], который, начиная с 1688 года, “всякие вещи его величеству закупал, из-за моря выписывал и допущен был ко двору. И от него перенято было носить шляпочки аглинские, как сары [сэры – Л.Б.], носят и камзол”.

Однако российский патриарх Иоаким гневно осуждал всякое общение с иноземцами. “Опять напоминаю, чтоб иностранных обычаев и платья перемен по-иноземски не вводить”, – требовал он от царя. И, надо сказать, гнев патриарха был вполне обоснован: ведь самим фактом ношения западной одежды Пётр как бы превращался в “ученика Европы”. А для того, чтобы учиться у Европы, надо было перевернуть всю существовавшую веками систему ценностей, за которую горой стоял Иоаким. Прежде всего, надлежало искоренить представление о западных странах как о землях грешных, религиозно погибших. Одновременно следовало разрушить и представление о России как о совершенной стране, в которой всё свято и ничего нельзя менять. Так мыслил царь – у него само собой получалось, что отсталая Русь просто обязана перенимать опыт и мудрость у просвещённого и цивилизованного Запада. Но до поры до времени эти свои взгляды монарх не афишировал – слишком сильны ещё были ревнители старомосковской старины.