Трудно предположить, что шутовской король действительно правил самоедами. По-видимому, он играл чисто декоративную и представительскую роль и тем самым увеселял государя. Современники так и говорили, что должность его “сопряжена со званием советника увеселений”. Петр Дорофеевич, изощренный в политесе, щеголял теперь своим самоедским одеянием, в высоченной короне из жести на голове, сдвинутой на одно ухо. В таком виде он принимал участие в многочисленных маскарадах.

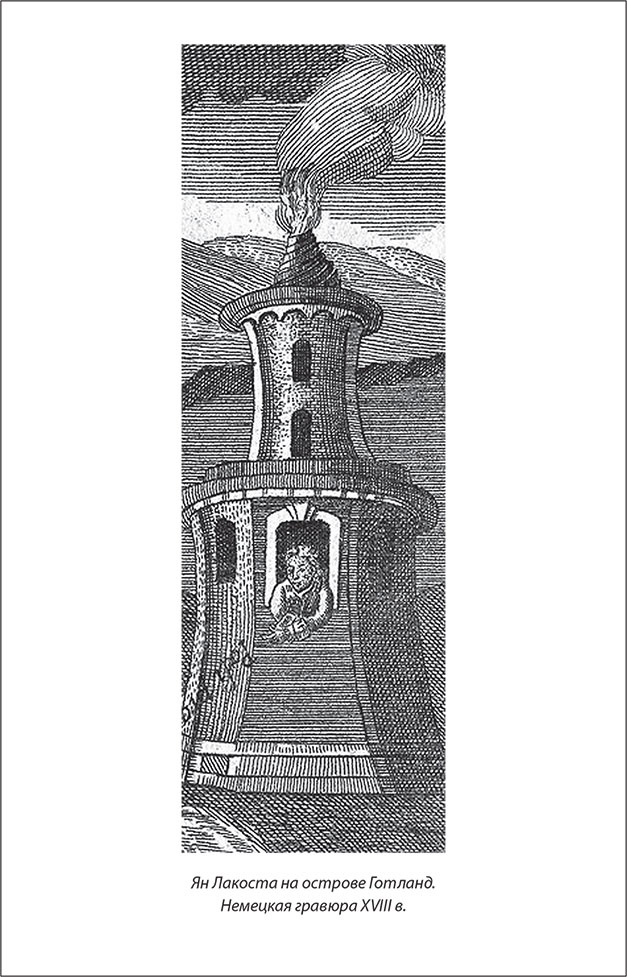

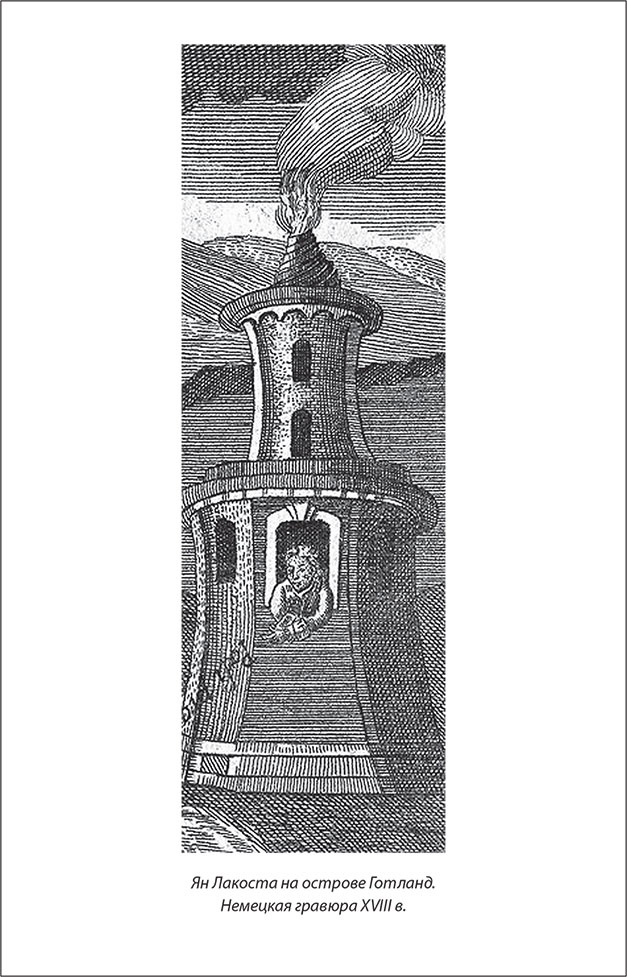

За исправную шутовскую службу царь пожаловал Лакосте, как это значилось в дипломе, “в вечное и суверенственное владение” острова Соммерс и Зецкер, что в Финском заливе, со всеми обретающимися там “замками, дистриктами и поселениями” и с правом “собирать и употреблять по своему самовластному расположению” все доходы. Надо оценить юмор Петра: на самом деле острова состояли “все из камня и песку и не имели вовсе жителей”. Остров Соммерс не превышал в длину и пятисот метров, а Зецкер был и того меньше, так что никакого барыша Лакосте они не сулили. Но наш главный самоед был не промах и пытался извлечь из этой царской шутки максимальную выгоду, о чем говорят архивные материалы. Он, похоже, добился права на беспошлинную торговлю рыбой в Ревельском дистрикте. Более того, упросил Петра подарить ему остров Готланд, самый большой в Балтийском море. Петербургский журналист Андрей Епатко сообщает, что в сатирическом немецком издании, вышедшем в Лейпциге в 1736 году, он обнаружил гравюру с изображением Лакосты. На ней представлена башня готландского маяка, из окошка которой высовывается физиономия шута, где тот обозревает свои островные владения (прилагается).

Впрочем, когда впоследствии шут пытался подтвердить права на острова, получил отказ: оказывается, и Петр сыграл с ним озорную шутку: к своей жалованной царской грамоте вместо государевой печати приложил… рубль. Но правда и то, что обижаться на своего державного патрона Лакоста никак не мог, ведь тот одаривал его прямо по-царски: денежный оклад шута в 20 (!) раз превышал оклады прочих монарших забавников, что, безусловно, говорит о его особом положении при Дворе.

Как сложилась судьба Петра Дорофеевича в царствование Екатерины I Алексеевны и Петра II, надежных сведений нет. Согласно одной из версий, повздорив со всесильным “полудержавным властелином” Александром Меншиковым, он был облыжно обвинен в “преступной связи” с осужденным на смерть вице-канцлером Петром Шафировым и в 1723 году сослан в сибирское село Воскресенское (ныне Каслинский район Челябинской области). Однако известно: в 1724 году он вел имущественные тяжбы со шведами по поводу острова Готланд, что позволяет в этом усомниться. Но и утверждения некоторых исследователей о том, что Лакоста “сохранял за собой тогда звания шута и самоедского короля”, тоже подтвердить не удается.

А вот при императрице Анне Иоанновне Петр Дорофеевич вновь активно подвизается на шутовском поприще. В новых условиях он, однако, был вынужден мимикрировать. Дело в том, что в подборе шутов и шутих для Двора императрицы обнаруживается смешение варварского, низменного и галантного, изысканного. Если при Петре шутам поручалось высмеивать предрассудки, невежество, глупость (они подчас обнажали тайные пороки придворной камарильи), то при Анне шуты были просто бесправными потешниками, которым запрещалось кого-либо критиковать или касаться политики. Теперь вся шутовская кувыр-коллегия подчеркивала царственный сан своей хозяйки – ведь забавники выискивались теперь все больше из титулованных фамилий (князь Михаил Голицын, князь Никита Волконский, граф Алексей Апраксин), а также из иностранцев (Педрилло, он же Пьетро Мира).

Остроты шутов отличались редким цинизмом и скабрезностью. Монархиня забавлялась, когда забавники, рассевшись на лукошках с куриными яйцами, начинали по очереди громко кукарекать. Ей были любы самые низкопробные выходки придворных дураков и дур – чехарда, идиотские гримасы, побоища. “Обыкновенно шуты сии, – писал мемуарист, – сначала представлялись ссорящимися, потому приступали к брани; наконец, желая лучше увеселить зрителей, порядочным образом дрались между собой. Государыня и весь двор, утешаясь сим зрелищем, умирали со смеху”.

Чаша сия не миновала и Лакосту: писатель Валентин Пикуль в своем романе-хронике “Слово и дело” живописует нешуточную баталию шутов с участием Петра Дорофеевича. Впрочем, этот любимый шут Петра I выделялся на фоне других забавников Анны Иоанновны: как отмечал ученый швед Карл Берк в своих “Путевых заметках о России”, среди всех шутов монархини “только один Лакоста – человек умный”. Петр Дорофеевич, надо думать, весьма потрафлял императрице – недаром был награжден специальным шутовским орденом св. Бенедетто, напоминавшим своим миниатюрным крестом на красной ленте орден св. Александра Невского. Орден сей “был покрыт красной эмалью с маленькими отшлифованными драгоценными камнями вокруг”. Так Лакоста стал любимцем и императрицы Анны.

Иной историко-культурный смысл обрела и вся история с самоедским королем. В отличие от Петра I, при котором национальные костюмы служили мишенью пародии и сатиры, для Анны с ее любовью к фольклору они имели самостоятельную ценность. Ведь это под ее патронажем учеными Петербургской Академии наук был осуществлен целый ряд научно-этнографических экспедиций в отдаленнейшие уголки России. Очевиден и интерес императрицы к северным народам. Она не только подтвердила за Лакостой титул самоедского короля, но и указом от 22 июля 1731 года обязала Архангельского губернатора “чтоб человек десять самояди сыскать и с ними по одним саням с парою оленей, да особливо одни сани зделать против их обыкновения болши и к ним шесть оленей… И вести их, доволствуя, а не озлобляя, чтоб они охотнея ехали и за оленми смотрели”. Известно, что по ее повелению в октябре 1731 года самоеды приехали в Москву.

А в 1735 году под водительством Лакосты состоялось карнавальное действо – “аудиенция самоядей” у императрицы. Сообщается, что “шут Лакоста разыгрывал роль важной особы при представлении самоедских выборных и, выслушав их приветствие, в старинной одежде московского двора… сыпал серебро пригоршнями из мешка, с тем, чтобы для большей потехи государыни, смотревшей на шутовскую церемонию, самоеды, бросившись собирать деньги, потолкались и подрались между собою”.

В знак особого благоволения к любимому шуту монархиня распорядилась назвать именем Лакосты фонтан в Летнем саду, и на сем фонтане установить его каменную фигуру в натуральную величину. По сведениям петербургского археолога Виктора Коренцвига, строительство фонтана начал осенью 1733 года мастер Поль Сваль, а в 1736 году он уже задорно бил, омывая струями это шутовское изваяние. До наших дней фонтан – увы!

– не дожил, ибо в 1786 году почти все водометы Летнего дворца были разобраны и засыпаны землей.

К празднованию свадьбы шу та Михаила Голицына и шу тихи Авдотьи Бужениновой в знаменитом Ледяном доме зимой 1739–1740 гг. императрица “повелела губернаторам всех провинций прислать в Петербург по несколько человек обоего пола… не гнусного вида. Сии люди по прибытии своем в столицу были одеты на иждивении ее Двора каждый в платье своей родины”.