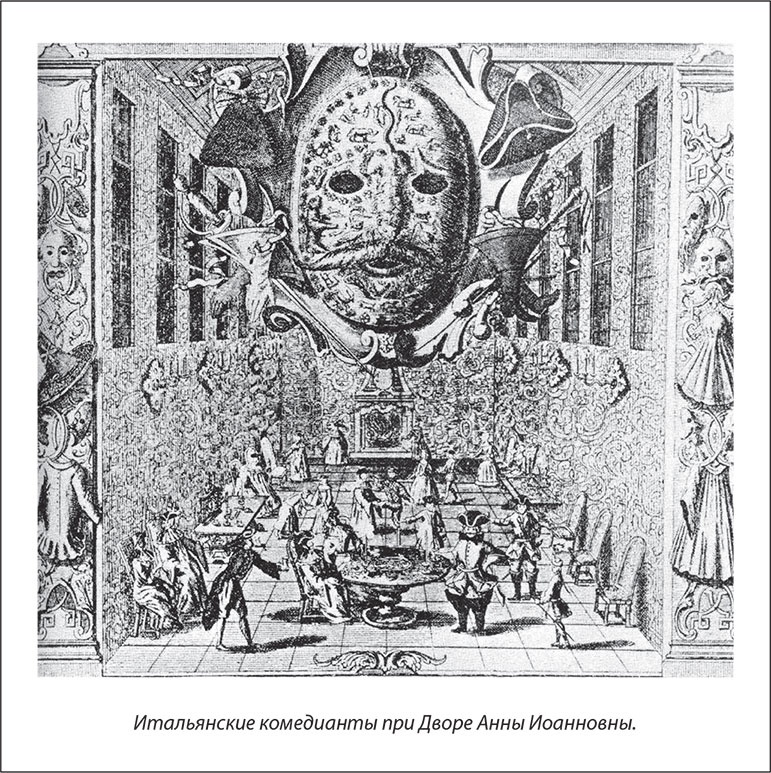

Хотя упоминаний о сонетах в печати того времени не находится, очевидно, что они были включены в придворный церемониал по случаю дня рождения императрицы и непосредственно с ним соотносились. Ведь, как отмечал Григорий Гуковский, “поэзия, художественная литература вообще в это время не существовала сама по себе; она фигурировала как элемент синтетического действа, составленного живописцем, церемониймейстером, портным, мебельщиком, актером, придворным, танцмейстером, пиротехником, архитектором, академиком и поэтом – в целом образующим спектакль императорского двора”.

Логичнее всего предположить, что перевод сонетов на немецкий язык был выполнен Якобом Штелиным (1709–1785). Он прибыл в Россию летом 1735 года как инвентор иллюминаций и с зимы 1735–1736 гг. писал оды на торжественные случаи, претендуя на роль придворного поэта. Штелин знал итальянский язык, был непосредственно связан с Аволио (показательно, что академик Арист Куник даже высказал предположение, что Аволио и Штелин – одно и то же лицо). Аволио посылал Штелину театральные комедии и интермедии, которые тот переводил для Анны Иоанновны на немецкий язык (она не понимала по-итальянски). В немецком тексте сонетов мы находим характерное для поэзии Штелина определение Анны как “героини”, а также прославление ее “доброт” (die Tugend), переводимое Тредиаковским как “добродетели”.

Приведем тексты русских сонетов:

I Сонет.

Что за гласы слышу я восклицаний многи?

И людей Двор весь полки что сей окружают?

С торжеством не тот ли День идет светл в чертоги,

Добры россов что сердца в радость посвящают?

Тот, поистине День; тот: все цветут дороги,

Верны подданы сие громко отвечают;

И при АННЕ, веселясь, чрез приветствий слоги

Благодарн вопль от души Богу воссылают.

Кто не весть уже сего, Державнейша АННА!

Как за милость ТА ТВОЮ хвалит вся Вселенна?

Добродетелей бо всех отрасль ТА избранна!

Праведно хвалой ТЫ сей так везде почтенна;

То всяк знает о ТЕБЕ, что, о УВЕНЧАННА!

Скоро зришься в мире коль, толь и воруженна.

II Сонет.

Здравствуй, ГЕРОИНЯ, в век! Здравствуй, о! Преславна!

Се к ТВОИМ Азия вся ногам припадает,

Что нрав стал быть тверд ТОБОЙ бывший в ней издавна;

Отдая же честь ТЕБЕ, себя почитает.

Мала есть сего еще? Птица двоеглавна,

Что порфиру всю ТВОЮ тако украшает,

И Эвропе всей уже есть надежда явна:

Мало есть сего еще! Кто так смел вещает?

Мало будет пусть сего: Героев бо дело;

Мало ль, Милость что в ТЕБЕ, Правда, Благость зрится,

Добродетелей и всех совершенство цело?

Ты Астрею правишь, та ж, правя ТЯ, дивится;

Время Августово уж в забытии село:

Ныне ищет Анны всяк, и ЕЯ быть тщится.

Атрибуция этих сонетов Тредиаковскому не вызывает сомнений. Ведь он “токмо один переводил все перечни Италианских комедий и все бывшие тогда Интермедии”, над коими, по его словам, “много пролил пота”. Все эти театральные сочинения Тредиаковский получал “для переводу заблаговременно” непосредственно “комедиантов от ректора Аволия”. О его авторстве говорят и стихотворный размер сонета (хореический гекзаметр), и узаконенные им в “Новом и кратком способе к сложению российских стихов…” (1735) перекрестные рифмы в катренах (хотя в одном итальянском и двух немецких сонетах рифмовка опоясывающая), и характерное для него обилие инверсий. Представляется не вполне обоснованным утверждение Петра Пекарского о том, что Тредиаковский перевел немецкие сонеты: рифмовка секстета на две рифмы CDC DCD была подсказана поэту именно итальянским оригиналом. Следует при этом заметить, что Тредиаковский знал итальянский с отрочества (он обучился ему еще в Астрахани, в школе монахов-капуцинов), и, хотя комедии и интермедии он переводил не с языка оригинала, а с французского (которым владел значительно лучше), нет оснований утверждать, что он не разумел итальянские сонеты и воспользовался подстрочником и в этом случае.

В сонетах наличествуют топика и идиоматика немецкой панегирической поэзии. Это образы орла, солнца, Золотого века и его провозвестницы Астреи, могущественной монархини, оказывающей влияние на политику Европы и Азии. К немецким панегирикам восходит и изображение ликования народа, вызванное блаженством мудрого правления (спешащих в радости толп, описание шума и восторженных кликов и т. д.). Сонет, наряду с торжественной одой, нередко выступал здесь в роли стихотворения “на случай”.

Вместе с тем панегирическая топика сонетов не выходит из круга принятой на придворных торжествах и церемониях, элементом которых она являлась. Так, сравнение Анны с солнцем мы находим в описании иллюминации и фейерверка по случаю ее дня рождения в 1735 г., где солнце “в рассуждении свойств Ея императорского величества [было] главным изображением во всем приуготовлении” (Примечании к Ведомостям. 1735. Ч.9. С.34). Сопоставление императрицы с Августом наличествует в описании фейерверка 28 января 1736 г., где “эмблематические изображения представляют и содержат те же самые речи, которые благодарный Рим в день Августова рождения произносил” (Примечании к Ведомостям. 1736. Ч.10. С.37). И образ Золотого века сопровождал многие празднества того времени, на которых монархиня, по словам американского культуролога Ричарда Уортмана, представала “богоподобной спасительницей царства, эманацией Астреи, при которой начинается эра вселенской любви и счастья”. В подносных стихах 1734 года читаем:

Остра те [враги – Л.Б.] меча Твоего боятся:

Но как Астреа оным Ты владеешь.

Интересно в этой связи отметить, что композиция первого сонета воссоздает характерный диалог героя и хора, стоящих на просцениуме во время придворных празднеств. Таким образом, создавалась иллюзия театральной сцены, в которой подданные сливаются в похвалах своей государыне. И возникает картина торжества, где участвующий в нем лирический герой риторически вопрошает:

С торжеством не тот ли день идет светл в чертоги,

Добры Россов что сердца в радость посвящают?

На это ему ответствуют “верны подданы”:

Тот, поистине День; тот: все цветут дороги…

Но, подчеркивается, это мысли и чувства не только осчастливленных монархиней россиян, но и “всей Вселенной”, неустанно славословящей Анну.

Определяя предмет панегирической поэзии, Тредиаковский отмечал, что она заключает в себе образ “совершенного человека” и восхваляет “честные добродетели и славные действия”. Следуя этим критериям, он аттестует Анну как “добродетелей и всех совершенство цело”, однако о каких-либо ее конкретных “действиях” не упоминает. Зато настойчиво проводится мысль о том, что деяния императрицы “славны” (т. е. в терминологии той эпохи – известны всем и каждому), ибо “всяк” восхищается ею – и Азия, и Европа, и вся Вселенная.