Воцарение Александра III и его правление, после страдальческой смерти его отца, опять вогнало революционное движение в подполье; но трудно сказать, в этой фазе развития подготовки революции не способствовали ли они этим образом действия более плодотворному и успешному подготовлению революции. Ведь времена были уже не те и слова «держи и не пущай» не имели уже той силы и обаяния, как при его деде. Этим он окончательно бросил интеллигенцию в революционный лагерь.

Если при нем и не было каких-либо революционных эксцессов, то лишь потому, что он имел благоразумие твердо и мирно править, не давая возможности прорываться наружу копившемуся под спудом неудовольствию. Времена самодержавия исторически и психологически были уже изжиты и нужно было идти вместе со своим временем. Задержав на точке замерзания ход государственной машины, он тем самым готовил для своего сына тяжелое наследие, которое, при, правда, большом старании этого столь слабовольного наследника, поглотило и его и его царство без остатка.

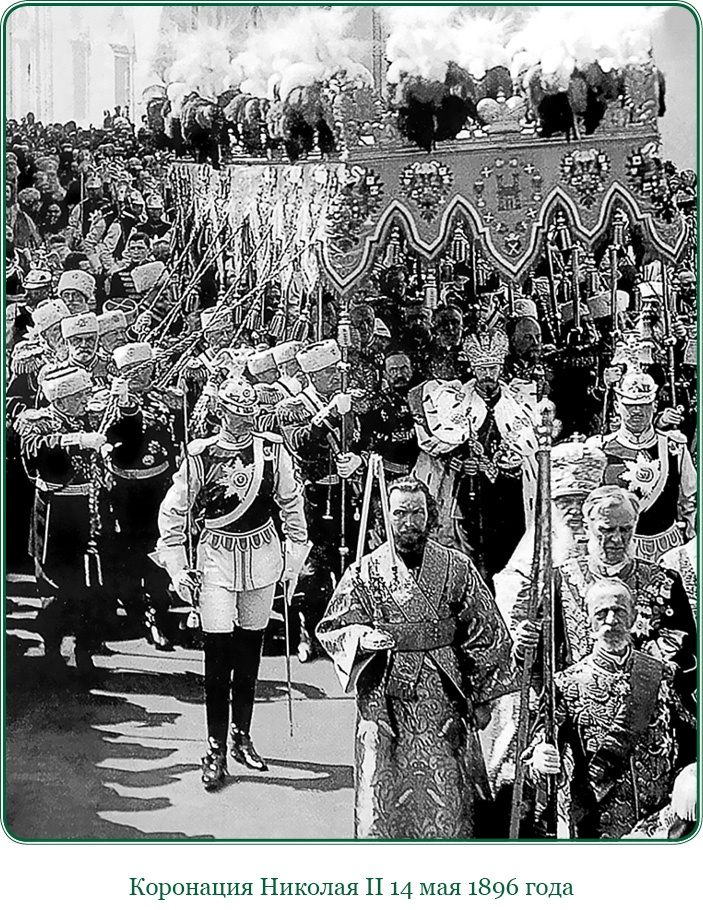

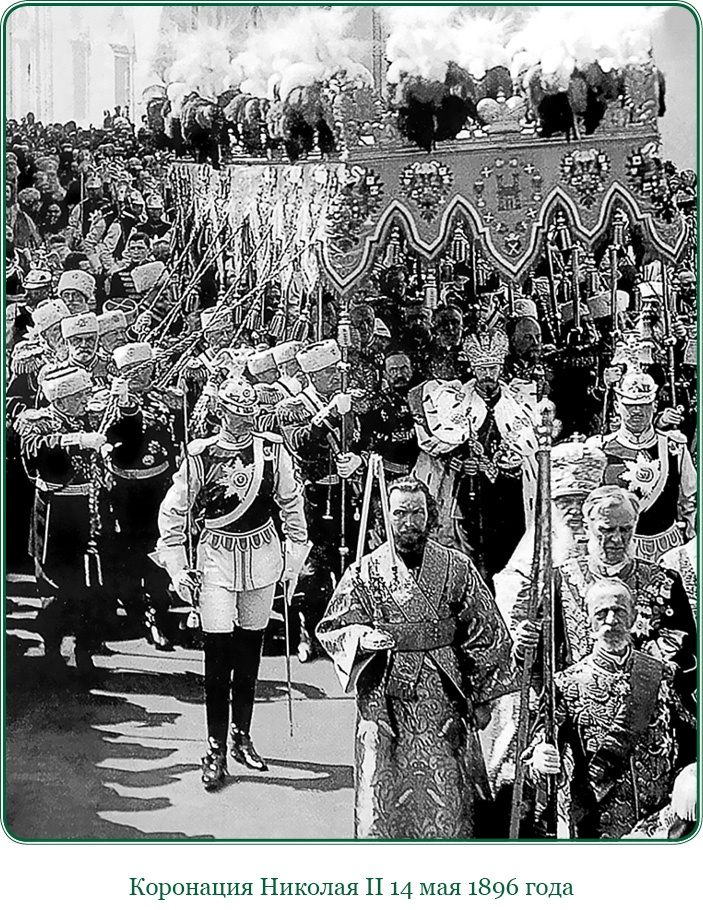

Во всяком случае, нужно, безусловно, признать, что к времени воцарения Николая II русская держава лишь по наружности была спокойна и сильна. К тому же необходимо сознать, что он по натуре своей был несчастлив. Ему просто не везло. Вспомним его кругосветное плавание молодым человеком, когда в Японии ни с того ни с сего его ранил в голову какой-то японский изувер, или несчастье на Ходынском поле во время его коронации, где он также был ни в чем не повинен.

У окружающих его лиц не хватило мозгов настоять на прекращении празднеств после такой неожиданной гекатомбы трупов его подданных. Не говорю уже о бессмысленной войне с Японией. Заключить союз с Францией, много лет готовиться к войне на Западном фронте и неожиданно разбить себе лоб в дальневосточной авантюре. Все это было, несомненно, безрассудно. Этим он расстроил боеспособность русской армии, финансы государства и заставил за здорово живешь пролить бессмысленно море русской крови.

Первый акт русской революции 1905–1906 гг. и вызван был этой преступной детской затеей. Это было первое и очень важное предупреждение Провидения, что в государстве неблагополучно и что нужно принять серьезные радикальные меры к предотвращению дальнейших актов революции. И что же было сделано? Да почти ничего. Обещанные реформы были смазаны и приняли весьма уродливый вид.

Было объявлено, что, невзирая на данную конституцию, самодержавие продолжает существовать под флагом «держи и не пущай»; и мы начали опять готовиться к войне на Западе, причем реформы Военного ведомства свелись по преимуществу к новому обмундированию, более красивому и элегантному, в особенности в гвардии и в кавалерии, которые в Японской войне вовсе не участвовали, и начали строить новый флот, т. к. предыдущий был погребен в Японском море.

А между тем было о чем подумать: революция, хотя временно и погашенная, указала ясно, что теперь крестьянство уже не то, что все слои общества крайне недовольны, интеллигенция почти вся революционная и нетрудно было догадаться, что устройством так называемого Союза русского народа

[92], составленного притом из подонков этого же народа, ограничиться никак нельзя.

Весьма характерно, что к этому же времени вылезли разные проходимцы, которые, пользуясь мистическим настроением психически больной царицы, стали играть серьезную роль в жизни царской четы и тем влиять на управление государством, что восстановило все серьезные круги общественных и государственных деятелей, окончательно изолировав самих царя и царицу, оставшихся в свете так называемой дворцовой камарильи. Тут выступает на сцену Распутин, начинающий играть серьезную роль в управлении Россией.

Во многом это напоминает последние годы царствования Людовика XVI и Марии Антуанетты во Франции. Это очень понятно, ибо одинаковые причины вызывают неминуемо такие же действия, а за ними и следствия. В такой-то обстановке началась давно предвиденная, неизбежная всемирная война. Моральной подготовки к ней не было сделано никакой.

Невзирая на это, подъем всех классов был велик; но правительство со своей стороны не приняло решительно никаких мер для поддержания этого крайне важного настроения и продолжало по-прежнему борьбу с Государственной думой, в общем настроенной весьма патриотично. Дело шло как будто бы лишь о борьбе только правительства с Германией и Австро-Венгрией, и были приняты все возможные меры к тому, чтобы не привлекать общественные круги к работе на пользу Родины.

Забыли, что в современных войнах, в которых привлекается весь народ на борьбу с врагом, такая война может быть успешной лишь при условии общих сверхъестественных усилий всех сословий и классов безраздельно. В сущности, к этой войне в большей или меньшей степени никто подготовлен не был, ибо никто не предвидел размера и хода войны. Но в странах, где весь народ был привлечен тем или иным способом к участию в этой борьбе на жизнь или смерть, естественно, военное ведомство справлялось с возложенной на него задачей лучше и легче, чем у нас.

В качестве Верховного главнокомандующего я объехал Западный и Северный фронты, чтобы удостовериться, в каком положении они находятся, и нашел, что положение на этих фронтах значительно хуже, чем на Юго-Западном. Например, вновь назначенный главнокомандующий Западный фронтом Деникин донес мне, что вновь сформированная 2-я Кавказская гренадерская дивизия выгнала все свое начальство, грозя убить каждого начальника, который вздумал бы вернуться к ним, и объявила, что идет домой.

Я поехал в Минск, забрал там Деникина, дал знать этой взбунтовавшейся дивизии, что еду к ней, и приехал на автомобиле. В то время солдатская масса верила, что я друг народа и солдата и не выдам их никому. Дивизия вся собралась без оружия, в относительном порядке, дружно ответила на мое приветствие и с интересом слушала мои прения с выбранными представителями дивизии.

В конце концов дивизия согласилась принять обратно свое начальство, обещала оборонять наши пределы, но наотрез отказалась от каких бы то ни было наступательных предприятий. Совершенно то же я проделал и в 1-м Сибирском армейском корпусе. Таких случаев было много, и неизменно оканчивались они теми же результатами.

В это безвыходно тяжелое время Борис Савинков, состоявший комиссаром при Корнилове на Юго-Западном фронте, прислал телеграмму Керенскому, в которой доносил, что заменивший меня главкоюз ген. Гутор

[93], по мнению исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов Юзфронта, негоден и что он просит назначить Корнилова. Керенский, приехав ко мне в Ставку, поручил мне съездить на Юзфронт для смены Гутора и водворения на его место Корнилова.