Онлайн книга «Малевич»

Малевич относился к Матюшину, как дикарь к вместилищу культуры, то есть он его крайне чтил и уважал. Матюшин считал Малевича дикарём гениальным и тоже уважал. Запись 1923 года: «Малевич — дикарь, его жена, ребёнок — тоже. Только поэтому он так остро переживает полученное „от культуры“ — кубизм, футуризм; для него это так же занятно, как для дикаря цилиндр, фрак, часы и прочее».

Малевич смиренно называл себя «бескнижником» и в разговорах и переписке с людьми большой книжной культуры и образованности прислушивался к тому, что они говорили ему, и делился самодельными идеями, которые собеседник мог бы поставить в ряд идей, неизвестных Малевичу. Матюшин как сам, так и через общество, в которое благодаря ему взошёл Малевич, дал ему контекст, рамку; дал войти по форме в современность.

Познакомившись с Матюшиным, Малевич начинает участвовать в выпуске самописных книг футуристов — Кручёных и Хлебникова. В этих книжках совершался синтез искусств, складывались особые, не бывалые прежде отношения текста и картинки, картинки и смысла, текста и смысла. Именно из этих самописных книжек вырастут алогизм и кубофутуризм Малевича. В самописных книгах слова становятся рисунком, перепахивают плоскость страницы. «Иные слова нельзя печатать, так как для них нужен почерк автора» (Николай Бурлюк).

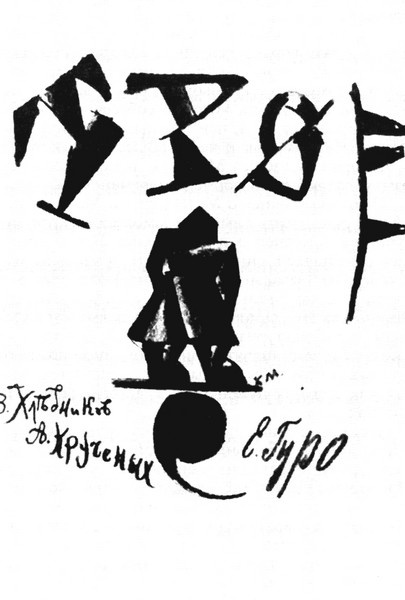

Обложка к книге «Трое» Велимира Хлебникова, Алексея Кручёных и Елены Гуро. К. С. Малевич. Литография. 1913 г.

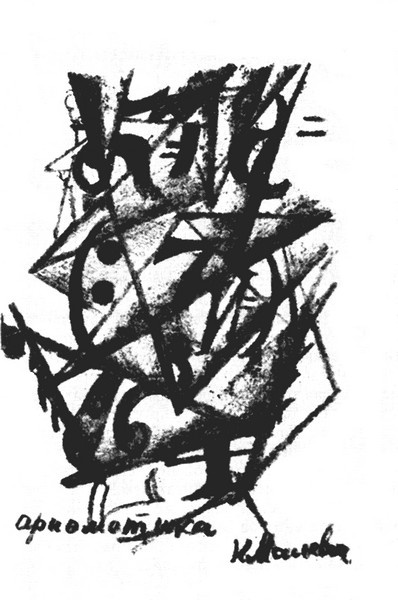

Арифметика. Иллюстрация к «Возропщем» Алексея Кручёных. К. С. Малевич. Литография. 1913 г.

Текст и картина подчиняются единой композиционной задаче, они завихрены в единую нестандартную вёрстку, их восприятие одновременно. Наоборот, рисунок может быть совершенно самостоятелен, дополнять текст, а не сопровождать его. Именно так и происходит с рисунками Малевича в книгах футуристов. Это не иллюстрации, но отдельные произведения в книге, иногда они наклеены на обложки, иногда вставлены в брошюры отдельными листками. (Традиционные иллюстрации были сделаны только к книге Кручёных — Хлебникова «Игра в аду».) Памяти жены Матюшина, Елены Гуро, умершей в марте 1913 года, была посвящена книга «Трое» — сборник стихов Гуро, Кручёных и Хлебникова. Для её обложки Малевич впервые применил шрифт с кубистическим сдвигом. Внутри книги оказались сложные, раздробленные композиции «Экипаж в движении», «Жнец», «Голова крестьянки», «Пилот», «Карета в движении». Вообще же, иллюстрации эти, без преувеличений, гениальны.

«Арифметика» — иллюстрация к «Возропщем» Кручёных — преисполнена чисел, а ещё на ней неожиданно виден настоящий современный компьютерный смайлик. В рисунке «Смерть человека одновременно на аэроплане и на железной дороге» (к «Взорваль» Кручёных) улетание по диагонали вверх ощутимо настолько, что от смотрения вас ведёт вверх вправо. Рисунки Малевича, как и авторские шрифты, и авторская вёрстка, придают этим книгам тот единственный ритм, без которого их тексты теряют три четверти задуманных смыслов. Алогизм ведь не бессмыслица, это — дерево сценариев, каждая точка которого имеет вероятностный характер. Он только не фиксирует стопроцентную вероятность. Наш взгляд может усесться и на той, и на другой ветви этого дерева, и книга будет прочитана по-разному. Это новый, демократический, способ взаимодействия с читателем.

Следует спросить: какие же отношения связывали поэтов-авторов этих сборников и Казимира Малевича? Ведь и он, как мы помним, был близок поэзии, иногда у него сочинялись стихи. Тем интереснее посмотреть на художников и поэтов в эпоху их наиближайшего взаимопроникновения.

Хлебников и Малевич кажутся братьями (Казимир да Велимир), но в жизни не были очень уж близки. Почему, спрашивается? Ведь Хлебников назначил Малевича одним из «председателей земного шара», да и чёрный квадрат у него тоже родился — однажды Хлебников закрасил обложку тетради, оставил одно окошечко посередине и в нём написал: «Чёрная тетрадь». По масштабу сотворённых переворотов — в языке и в живописи — они равны, а им равных нет. Но в жизни они не сливались. Хлебников в терминах характерологии был совершенным шизоидом; дервишем, одновременно стеклянным и деревянным — сверхчувствительным и равнодушным. А Малевич — невзирая на гениальность, так случается — был человеком благотворно-нормальным, заземлённым. Велимир был для Казимира слишком думателем и мало делателем.

«Вы умник, вы астроном, звездочёт. Вы каждую минуту измеряете, какое пространство смыслов в предмете» — так однажды сказал Хлебникову Малевич. Он видел и оценивал его не как футуриста, а как историка, раскапывателя словесных корней, а работу его находил… слишком учёной и рассудочной. Несмотря на это, теория чисел, разработанная Хлебниковым, впечатлила Малевича, а Хлебников, в свою очередь, приходил к Малевичу, мерил числовые отношения в его рисунках и нашёл 317 и 365. «Найденные числа Хлебникова, — пишет Малевич Матюшину, — могут говорить за то, что в supremusʼе лежит нечто большое, имеющее непосредственный закон, или даже тот самый — мирового творчества. Что через меня проходит та сила, та общая гармония творческих законов, которая руководит всем…» Хотелось, хотелось Малевичу абсолюта, теоретически-научного обоснования своих дерзновений, на каковое обоснование он был не настолько способен!

Есть и ещё общее между двумя «…мирами»: их обоих нельзя сводить только к их беспредметным работам. Вернее, у них есть работы, которые на вид предметны, но беспредметны по существу. Обидно, что Хлебникова помнят в основном как автора «Заклятия смехом» (лет десять назад его расклеили в петербургском метро), но не цитируют его «Ладомира», его поэмы о Самозванце и Марине Мнишек (цветаевская тема, а решена изящнее, чем у самой Цветаевой), его нежнейших, печальнейших толкований укромных уголков русской и мировой истории. Обидно, что Казимира исчерпывают квадратом, а он ведь сделал ещё и русский абстрактный экспрессионизм, которому из современников наследует (in ту humble opinion [7]. — К. Б.), например, такой художник, как Валерий Вальран; и — он единственный из художников неприкрыто оплакал гибель русской деревни в начале 1930-х… Так что одно дело с разных сторон они, конечно, делали. Но в жизненном плане два «председателя» не были рядышком. (Большей близостью к Хлебникову-человеку отличался, из художников, Иннокентий Анненский, с которым Велимир проводил целые ночи в безмолвных беседах и даже молчаливых яростных спорах.)

А Малевичу ближе всех поэтов стал Алексей Кручёных — основатель заумного языка. Родом из крестьянской семьи, с юга России, Кручёных дружил с Бурдюком и по его просьбе написал стихотворение из неведомых слов:

«В этом пятистишии больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина!» — пылко похвалялся Кручёных. Действительно, «дыр бул щыл» знают все, как все помнят, что Герострат «сжёг какой-то храм». Но, в отличие от Герострата, Кручёных был не жаждущим славы завистником, а на свой лад Моцартом — бодрым изобретателем, подхватившим дух времени и жизнерадостно с ним игравшим. Заумь — язык «сам по себе», ни для чего, — стала для Кручёных и средством, и целью, он не пытался, как позднее Даниил Хармс и Александр Введенский, с помощью разрушения смыслов добиваться их умножения — тонких внутренних целей. Возможно, это его и спасло: чуть ли не единственный из всех авангардистов, Кручёных дожил в своей стране до 1968 года и умер своей смертью; избежал репрессий; в 1942 году был принят в Союз писателей, что спасло его от голодной смерти в войну (писатели получали паёк); успел, в гроб сходя, благословить Геннадия Айги и Константина Кедрова; грозный критик по фамилии Чуковский, футуропитающийся, в 1913 году назвал Кручёных «свинофилом», а в 1968-м записал о нём: «Странно. Он казался бессмертным». Мы сами не знаем, что мы делаем: Кручёных выставлялся разрушителем, а сам, оказывается, был выбран судьбой на роль хранителя определённой традиции. «Узрюли — это глазищи», — написал Кручёных (о строке Пушкина «узрю ли русской Терпсихоры…»). Вот и помирились…