«Я нашёл у себя один проект и нахожу, что он очень нужен теперь для помещения в книге… Рисунок этот будет иметь большое значение в живописи. То, что было сделано бессознательно, теперь даёт необычайные плоды». Был ли этим эскизом рисунок чёрного квадрата, теперь уж не узнаешь. В другом письме Матюшину, уже начала июня, Малевич прямо говорит о нём: «Посылаю Вам три рисунка в том виде, какими они были сделаны в 1913 году. Три завесы задние. 1-я завеса — чёрный квадрат, который послужил мне многим, издавая из себя массу материала, его я очень прошу Вас поместить на обложке или внутри».

Теперь становится ясно, почему сам Малевич датировал «Чёрный квадрат» 1913 годом: он впервые появился в декорациях оперы «Победа над солнцем». Чёрный квадрат вместо солнечного круга (декорация к пятой сцене первого действия) задуман был как выражение победы активного человеческого творчества над пассивной формой природы. Но тогда он появился действительно бессознательно, вернее, случайно, теперь же полностью созрел.

Находился ли Малевич в особенном состоянии в конце мая — начале июня 1915 года, когда писал «Чёрный квадрат»? В коротких письмах Матюшину ничего такого будто бы не заметно. Сам Казимир Северинович утверждал потом, что во время написания «Квадрата» перед ним по полотну всё время просверкивали молнии, что неделю он не мог ни спать, ни есть. Спрашивать «существовали ли эти молнии на самом деле» — дело зряшное. Какое уж тут «самое дело»! «Чёрный квадрат» налицо, а больше мы ничего не знаем. Очевидно, что летом 1915 года в Кунцеве Малевич испытал мощный прилив вдохновения, сильнейший экстаз, и после двух лет беспрестанных формальных поисков одним прыжком оказался в беспредметности. Он перелетел невидимую границу и стал тем, кем хотел стать, совершил то, что стремился совершить.

Это новое родилось с такой лёгкостью, потому что было обусловлено всем путём и самой личностью Малевича. Его, похоже, никогда не интересовало видимое. Вернее, для него всегда было «например, видимое» то, с чем приходится иметь дело в силу определённого устройства мира. Поэтому он легче и свободнее других мог воспринимать плоскость холста и живописные средства как условности. Именно поэтому Малевич так легко в течение десяти лет прошёл все современные ему стили. Внести движение, текст, объём, вынести за скобки «раз-судок»? — пожалуйста. Для этих новинок Малевичу не приходилось переустраивать свой способ думать. Малевич был готов к супрематизму всегда, он был супрематистом по своей природе, был для него создан. Беспредметность для Малевича не просто гениальная находка в области формы, как для Владимира Татлина, не просто новый способ ощутить цвет, как для Ларионова, а долгожданная встреча, духовная необходимость, возвращение на родину. Вот, наконец, и воплощено то, что жило в нём всегда, что близко его духу и уму.

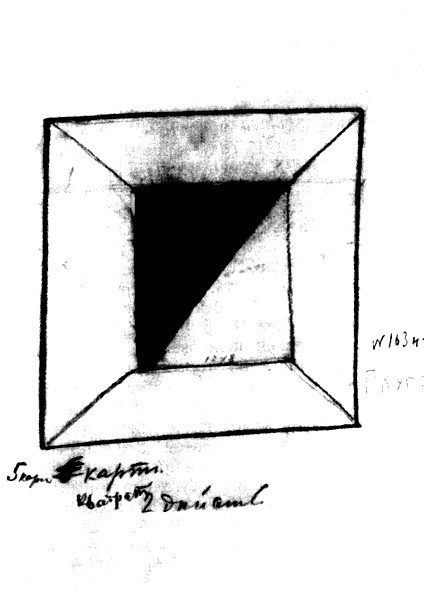

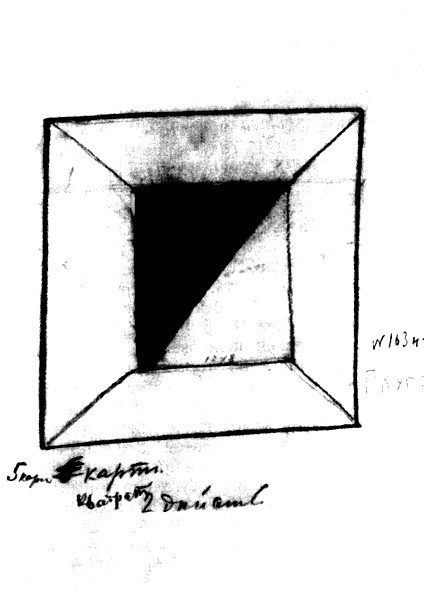

Эскиз декорации к опере «Победа над солнцем». К. С. Малевич. Литография. 1913 г.

Хотя Малевич уверял, что «Чёрный квадрат» был написан в 1913 году, примем за правильное время год 1915-й, конец весны или начало лета. Картина представляет собой полотно размером 79,5 на 79,5 сантиметра, на котором изображён чёрный квадрат на белом фоне. Он — часть триптиха, в который также входят чёрный круг и чёрный крест. Если квадрат разложить, как коробку, получится крест. Если его закрутить, выйдет круг. С квадратом и кругом ничего не поделаешь: в объёме они лишь превращаются в куб и шар.

Дальше Малевич нарисовал ещё 36 супрематических композиций, в которых главное — форма и чистый цвет. Сначала чёрный, самый контрастный; затем красный, синий и жёлтый. Формы также сначала простые, затем сложнее. Увеличивалось постепенно и количество элементов на холсте. «Супрематизм (с восемью красными прямоугольниками)», «Супрематизм (с синим треугольником и черным прямоугольником)» и т. д. — все эти полотна Малевич написал летом 1915 года. Там были не соприкасающиеся прямоугольники, были и более сложные геометрические фигуры разных цветов, и многофигурные композиции, в которых формы пересекались. Никаких внутренних пропорций, никаких сюжетов, впечатлений, эффектов, ничего. Только геометрические фигуры чистых цветов на белом фоне, который служит космосом, где нет ни цвета, ни веса. Многие сравнивали супрематизм с пространством иконы с её ярким локальным цветом; в таком пространстве тоже не работают земные физические законы. Но в иконах есть обратная перспектива, здесь же — только чистая плоскость.

«Повешенная же плоскость живописного цвета на простыне белого холста даёт непосредственно нашему сознанию сильное ощущение пространства. Меня переносит в бездонную пустыню, где ощущаешь творчески пункты вселенной кругом себя», — писал Малевич. Конечно, тут сыграли свою роль детские впечатления от украинских белых печек и полотенец, расписанных и расшитых кониками и петухами. Но в результате был создан новый суперстиль, который невозможно произвести из чего бы то ни было прежнего, — чистое изобретение, чистое творчество.

«Я — не подражатель природе, я — творец нового!» — это впервые было провозглашено так чётко, так предельно последовательно. В этих работах не осталось ничего фигуративного, ни малейшего следа предметности. Только то, что есть в живописи: цвет, форма и композиция. Они и являлись, по Малевичу, истинным и самоценным содержанием картин. На такой шаг мог пойти только очень трезвый и бесстрашный художник: «отказаться от разума» может лишь тот, кто не боится сойти с ума от абсолютной свободы, кто не имеет нужды хвататься за окружающий мир, кто находит достаточную опору в своей силе духа. При этом сами картины нередко назывались так, будто предполагалось их предметное содержание: «Живописный реализм футболиста — красочные массы в четвёртом измерении» (1915), «Живописный реализм мальчика с ранцем — красочные массы в четвёртом измерении» (1915), «Красный квадрат — живописный реализм крестьянки в двух измерениях» (1915). Слово «реализм» указывает на то, что раньше это слово использовалось неверно — в значении рабского копирования натуры, и только теперь оно обретает своё истинное значение. Кстати, заметим, что в названиях нет «трёхмерных» картин — только двухмерные («…в двух измерениях») или уж сразу четырёхмерные («в четвёртом измерении»). Двухмерные — понятно: это плоскость. Четырёхмерные — не по Эйнштейну; скорее, это четвёртое измерение пришло из книги Петра Успенского, повлиявшей на многих символистов и футуристов: чтобы постичь четвёртое измерение, нужна высшая интуиция, духовное прозрение. Тут Малевич не преувеличивал. Одно из поразительных его свойств — сочетание здравого смысла с нередкими экстатическими подъёмами.

Откуда взялось слово «супрематизм»? Его придумал сам Малевич. Латинское слово supremus означает «наивысший». В польском языке с корнем «супрем» образовалось слово «супремация» — «главенство», «превосходство» (например, папы над прочими епископами). Малевич объяснил этим словом превосходство цвета в живописи, а заодно и превосходство самого направления над всеми прочими.

Замыслив супрематизм, Малевич столкнулся с невиданной доселе для живописца трудностью. Дело в том, что чёрный квадрат, крест и прочее — очень легко нарисовать. Надо лишь знать, что следует создать: геометрические, одноцветные, ортогонально размещённые в плоскости холста объекты на белом фоне. Практически мы видим изобретение, которое легко подхватить и выдать за своё, или во всяком случае размазать авторство. Малевич с этим положением дел был в корне не согласен. У него с супрематизмом был роман, это новшество было им прочувствовано. Поэтому, создав летом 1915 года 40 супрематических картин, он некоторое время таил их. (Такое бывало в искусстве всегда: например, Антонио Вивальди не записывал некоторые свои музыкальные изобретения в партитуре — опасался, что украдут.) Однако в сентябре 1915 года, за три месяца до выставки, к Малевичу в мастерскую неожиданно нагрянул Иван Пуни.