КОГДА НАШИХ ОТЦОВ УБИВАЛИ, МЫ МОЛЧАЛИ, А ОН…

Еще одно хронологически смутное свидетельство встречается в статье Натэлы Лордкипанидзе «Комментарий к Шекспиру», опубликованной в журнале «Экран и сцена» в 2009 году. Автор публикации вспоминает свой разговор с Шукшиным в один из дней 1974 года: «…речь сразу зашла о спектакле “Гамлет”, поставленном Андреем Тарковским в Ленкоме. “Я ученик Ромма, а он считал, что театр должен уступить место кино. Но я был вчера на спектакле и начал сомневаться…” Что я говорила в ответ, не помню, наверное, была довольна, учитывая театроведческое образование, но Шукшина разговор о том, какое искусство важнее, не интересовал. Он сказал другое: “Когда наших отцов убивали, мы молчали, а он…” Сказал, словно впервые подумал о Гамлете как о сыне своего отца-короля, о предательстве, о смерти».

Хронологически этот разговор сомнителен, потому что премьера «Гамлета» в Ленкоме состоялась в 1976-м и, следовательно, увидеть ее Шукшин никак не мог

[17], но вот слова «Когда наших отцов убивали, мы молчали…» Василий Макарович не просто мог произнести, а не мог не произнести, и подумал он, конечно, об этом не в первый раз. Это была его глубокая, личная, вечная тема. И поэтому еще одно, очень косвенное, через третьи руки переданное свидетельство, которое можно найти в статье Анатолия Заболоцкого «Все отпечатано в душе» (Наш современник. 2005. № 6), с возмущением процитировавшего слова поэта и киносценариста Юрия Арабова, который, в свою очередь, общался с Валентином Виноградовым и с его слов говорил о том, что «у Шукшина ощущение вины и тоска по Родине во всем творчестве, особенно ярко проявляющаяся перед расстрелянным отцом, она (вина) одного корня с Павликом Морозовым» — представляется явно надуманным. Павлик Морозов здесь ни при чем.

Но главное даже не это. И Гордон, и Чащина, и Арабов, и Виноградов, и Лордкипанидзе могли передать слова Шукшина не совсем точно, могли не так понять, однако во второй части романа Василия Шукшина «Любавины» есть герой — молодой, честолюбивый офицер Петр Степанович Ивлев, который, вступая в партию, написал в автобиографии, что его отец умер в 1933 году, а мать живет в деревне. «Он врал. Отец и мать его были расстреляны, как враги народа… Испытывал ли он угрызения совести, когда вступал в партию и скрывал правду об отце и матери? Нет. Его заботило только: достаточно ли надежно укрыта его тайна». Образ этот (как и вообще вторая часть «Любавиных») не самое удачное из написанного Шукшиным. Тем не менее судьба Ивлева, который, прочитав предсмертное письмо отца, не выдерживает мыслей о погибших родителях и рассказывает в парткоме, кто его отец и мать, после чего его увольняют из армии и исключают из КПСС, а через несколько лет ему показывают справку о их реабилитации и приглашают на работу в милицию (а на самом деле, можно предположить, в органы госбезопасности, которых «не надо бояться») — это такой же сад расходящихся тропок, такой же инвариант судьбы Василия Макаровича, что и Егор Прокудин, это то, что не произошло, но могло бы с ним произойти.

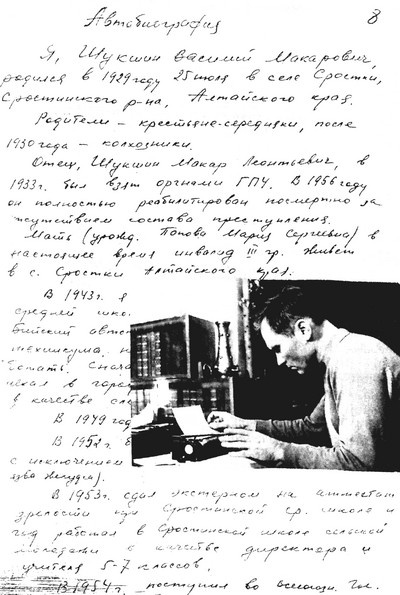

В 1954 и 1955 годах, вступая в партию, Шукшин пошел на обман. И это, несомненно, впоследствии мучило его, это был его второй после ухода из материнского дома осознаваемый им тяжкий грех, переживание которого усилилось после реабилитации Макара Леонтьевича, но без этой внутренней муки, без постоянного суда над самим собой не было бы даже не писателя или режиссера — не было бы такого явления, как Шукшин, о ком на сей раз очень метко высказался Александр Митта, когда сравнивал Василия Макаровича с одним из его однокурсников: «Кажется, что у того душа болит, а на самом деле его в этот момент зубная боль мучает! А вот у Васи Шукшина действительно больная душа!»

Больная душа, горький, мучительный талант, поиски правды — все эти определения Шукшина-художника, ставшие практически общим местом, но не утратившие от этого смысла, уходят в его родовую историю, в «гамлетовский комплекс», который он нес всю жизнь, в его выстраданное сыновство, когда лишь в 27 лет он мог открыто, не таясь сказать всему миру: мой отец — Макар Леонтьевич Шукшин, — и повиниться перед памятью человека, от которого сначала отреклась жена Мария Сергеевна, выйдя замуж за другого, а потом и родной сын.

Разумеется — это если судить по самому жесткому счету, если не учитывать житейских обстоятельств, отвлечься от которых на самом деле невозможно, но в случае с Шукшиным жестокий счет к самому себе, непрощение самого себя — то, что потом станет стержнем Егора Прокудина, — входили в состав его существа, в замес его невероятно сложной натуры, были тем раздражителем, который и провоцировал его пить, буянить, мстить, прощать и не прощать, знать добро и знать зло, переступать черту и рвать душу, чувствуя сродство с такими же неспокойными, бушующими людьми. Он действительно очень тяжело все переживал

[18] и в декабре 1956 года писал домой: «Сообщаю о себе: декабрь месяц пролежал в больнице — обострение язвы».

Василий Шукшин — жизнь и судьба

Но было и другое. Сознавание своего «греха» не только не обессилило его (вспомним строки из флотского письма сестре о недопустимости расслабляющей человека грусти), напротив, его силы утроило, удесятерило и словно укрепило в мысли, что только личной победой, личным успехом, прославлением родовой фамилии он сможет этот грех искупить, как если бы погибший отец взывал о таком отмщении к своему Гамлету, ответившему, как известно, злодею и убийце через творчество. Вот и Шукшин всю жизнь шел к произведению, которое подобно пьесе, поставленной принцем датским и разыгранной перед новым королем, убийцей его отца, и королевой, должно было высветить зло. Василий Шукшин, говоря современным языком, был именно в силу этих причин невероятно мотивированной личностью (что очень хорошо понял Белов и за это готов был простить Шукшину его «пагубное» увлечение кинематографом: «Боль, полученная по наследству, обернулась стремлением к киношной профессии, то есть ко ВГИКу. Ради этого он учился тошнотворному коллективному творчеству»), при этом хорошо умевший свою мотивированность скрывать. И коль скоро речь зашла о правдолюбивом Ивлеве из «Любавиных», то не худо вспомнить те слова, которые бросает Петру Степановичу «роковая женщина» Мария, его неверная жена: «Тебя загнали в угол, тебя бьют, а ты только скулишь. В разнорабочие подался… нашел место в жизни. Эх, сын народа… Молчи уж».