Государственное устройство Карфагена

Как и в случае со многими другими аспектами истории Карфагена, недостаточность имеющихся источников вызывает трудности для создания бесспорной реконструкции структуры пунийского общества и государства, поэтому некоторые важные детали вырисовывающейся картины остаются гипотетическими.

На самом первом, весьма коротком этапе своего существования Карфаген представлял собой монархию. Впрочем, основательница города царица Элисса вряд ли пользовалась неограниченной властью, так как есть данные о находящемся при ней совете знати – «принцепсов» (Юстин, XVIII, 6, 1), который, несомненно, оказывал заметное влияние (например, именно «принцепсы» вели переговоры о браке Элиссы с африканским царьком).

Со смертью Элиссы на смену монархии в Карфагене пришла республика, об устройстве которой данных не сохранилось. Осуществивший государственный переворот Малх обладал единоличной властью наподобие какого-либо сицилийского тирана. Утвердившаяся вслед за ним династия Магонидов также занимала особое положение, античными авторами ее представители неоднократно назывались царями, хотя, скорее, речь в данном случае может идти о выборной военной диктатуре.

Окончательное оформление карфагенской республики произошло, очевидно, после отстранения от власти потомков Магона. По определению Аристотеля, это был переходный вариант от монархии к аристократии или демократии, которая клонилась к олигархии.

Источником власти в Карфагене считался народ, то есть граждане, а высшим органом власти – народное собрание. Однако реально повлиять на политику оно могло редко, так как созывалось только в кризисные моменты жизни страны, как правило, тогда, когда другие властные структуры не могли прийти к единому мнению.

Реальной законодательной властью обладал совет, ассоциируемый античными авторами с римским сенатом, из состава которого выделялся комитет, насчитывавший первоначально десять, а впоследствии, возможно с V в. до н. э. (Ливий, XXX, 16, 3), тридцать членов, которые вели всю текущую работу. В нем проходили обсуждение вопросы, которые затем выносились на рассмотрение еще одного совета, состоящего из ста либо ста четырех сенаторов. Возникновение этого властного института относится ко времени сразу после падения династии Магонидов, то есть к середине V в. до н. э. Совет Ста (Ста Четырех) являлся высшим контролирующим и судебным органом государства, в его функции входил также надзор за полководцами. Членов совета выбирали особые комиссии из пяти человек, в греческой традиции называемые пентархиями, которые, в свою очередь, пополнялись путем кооптации из знатнейших аристократических семейств (Аристотель, II, 8, 4; II, 2, 2). Других подробностей о функционировании этих пентархий практически неизвестно, но, очевидно, их полномочия были чрезвычайно широкими, во всяком случае, перед ними держали ответ за свои действия карфагенские военачальники.

Исполнительную власть в Карфагене возглавляли двое суффетов (судьи), переизбираемых каждый год. Впервые эта должность появилась одновременно с Советом Ста. Институт суффетов напоминает римскую систему двух консулов, тем более что исполняемые ими функции были весьма сходны: это в первую очередь политическое руководство, а также предводительство армией во время войны. Чтобы дополнительно застраховать себя от возможного усиления суффетов и угрозы захвата ими власти, закон предписывал не занимать эти должности членам одной семьи, однако на деле это соблюдалось не всегда.

Довольно часто в случае войны вместо суффетов армией руководили специально назначаемые полководцы, что, опять же, должно было предотвратить сосредоточение военной и политической власти в руках одного должностного лица. После 300 г. до н. э. упоминания о руководстве армией суффетом вообще не встречаются.

Положение полководца в карфагенской армии было непростым. С одной стороны, командование наемным войском давало ему реальную силу, которую он теоретически мог направить на достижение любой своекорыстной цели. Именно этого больше всего опасалось правительство и старалось в зародыше пресечь любую возможность неконтролируемого поведения своих военачальников. За их действиями наблюдал Совет Пяти, который мог прислать в армию своих наблюдателей; все с той же целью ограничения роста их влияния для выполнения одной задачи могли быть назначены два соперничающих полководца. Если же карфагенская армия терпела поражение, у ее командира были достаточно серьезные шансы окончить жизнь на кресте, причем зачастую в качестве судей и палачей действовали его же солдаты.

На протяжении известной части своей истории установившаяся политическая система Карфагена почти не претерпела изменений. Одним из исключений может считаться появление в годы Первой Пунической войны института, аналогичного эллинистической стратегии, совмещавшей всю полноту гражданской и военной власти над определенной территорией. Наиболее показательным примером было положение в Испании, завоеванной в двадцатых годах третьего столетия и фактически бесконтрольно управлявшейся членами аристократической семьи Баркидов – Гамилькаром, его зятем Гасдрубалом и сыновьями Ганнибалом и Гасдрубалом. Хотя при них и действовал совет из карфагенских граждан, они могли не только чеканить свою монету, но и по собственной инициативе заключать договор с Римом, как это сделал Гасдрубал. Наследование власти в Испании также проходило без вмешательства центрального правительства.

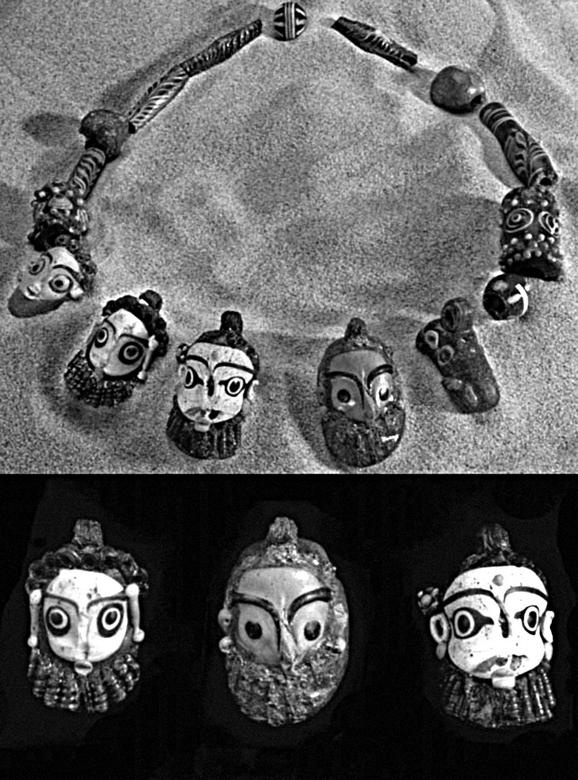

Карфагенское ожерелье. IV–III вв. до н. э. Национальный Археологический музей Кальяри, Италия.

Характерной особенностью политической системы карфагенян была и повышенная, в сравнении с теми же греческими полисами и Римом, роль денег. Занять какую-либо из высоких должностей недостаточно богатому горожанину было совершенно невозможно, поскольку все они ограждались высокими имущественными цензами. Кроме того, в Карфагене было сильнейшим образом распространено самое обычное взяточничество и коррупция (Аристотель, Политика, II, 8, 6; Полибий, Х, 10, 6), и, таким образом, чем богаче был тот или иной человек, тем больший по значению пост он имел шанс получить. Не стоит и говорить о том, насколько пагубны могли оказаться последствия существования подобной системы в кризисные моменты. Впрочем, как показал во время Первой Пунической войны пример спартанца Ксантиппа, карфагенское руководство было способно поступиться устоявшейся традицией государственного управления, по крайней мере, если от этого зависело существование страны.

Экономическое развитие не могло не отразиться и на внешнеполитическом курсе государства. Контроль над ним оспаривали между собой две «партии», которые в соответствии с основными источниками доходов их членов могут быть названы аграрной и торгово-промышленной. Представители первой из них, крупные землевладельцы, обладавшие на территории Ливии огромными поместьями, которые требовали тысяч рабочих рук, ограничивали свое внимание Северной Африкой. Здесь они готовы были поддерживать железный порядок и расширять сферу своего влияния, в то время как далекие заморские завоевания привлекали их гораздо меньше и даже казались излишними.