Зигмунд Фрейд о симптоматике психоза

Эйнштейн неоднократно переживал известные психологические кризисы, обусловленные состоянием разобщения с самим собой. «Новая реальность», о которой пишет доктор Фрейд, входила в непримиримое противоречие с, если угодно, «старой реальностью». Борьба внутренних противоречий делает человека уязвимым для разного рода физических болезней и душевных недугов, будоражит воображение, порой доводя до экстатического состояния. Эйнштейн писал: «Воображение – это все. Оно способно показать нам заранее, как будут развиваться события. Воображение важнее знания <…> истинное проявление ума, это не знания, а воображение».

В этой связи весьма интересными представляются размышления о роли воображения, или, как он говорил, «активного воображения» Карла Густава Юнга.

Карл Густав Юнг (1875–1961) – швейцарский психиатр, ученик Зигмунда Фрейда, основоположник аналитической психологии, автор учения о коллективном бессознательном, исследователь оккультизма.

Не будучи знаком с учением Юнга о воображении, Эйнштейн пророчески произносит: «Воображение – это все».

Эту мысль великого физика швейцарский психиатр развивает следующим образом: активное воображение позволяет человеку концентрироваться на каком-то определенном эмоциональном состоянии, образе или событии, чтобы затем отдаться фантазийной активности, которая по мере вхождения в транс все более и более обретает драматические очертания. Иначе говоря, психические образы начинают оживать, приобретать свою собственную жизненную активность, появляются в соответствии с законами своей специфической логики, становясь все более ясными и четкими. Под влиянием переживаемых эмоций умственная деятельность человека активизируется, его реакции становятся более непосредственными и прямыми, что приводит к ускорению психического созревания. Активное воображение, таким образом, идет не вширь, а вглубь, оставляя на поверхности мечты – следствие повседневного опыта, а потому довольно часто бесплодные и примитивные.

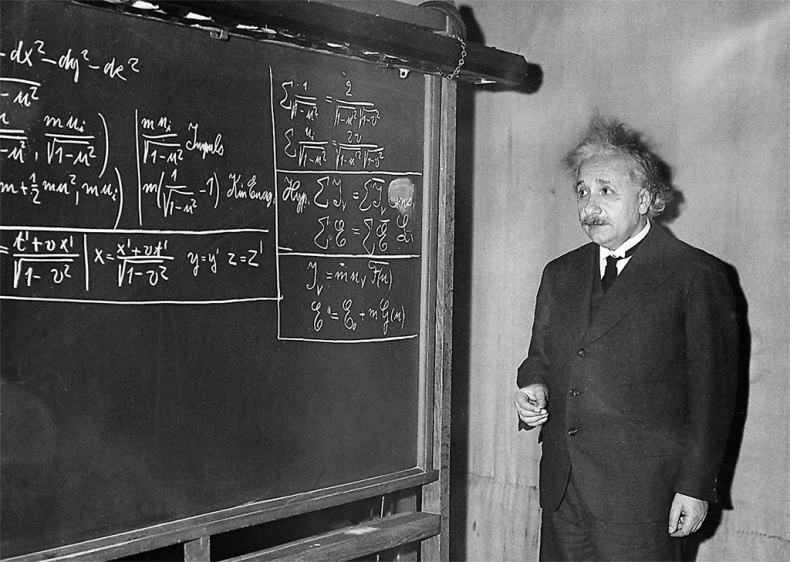

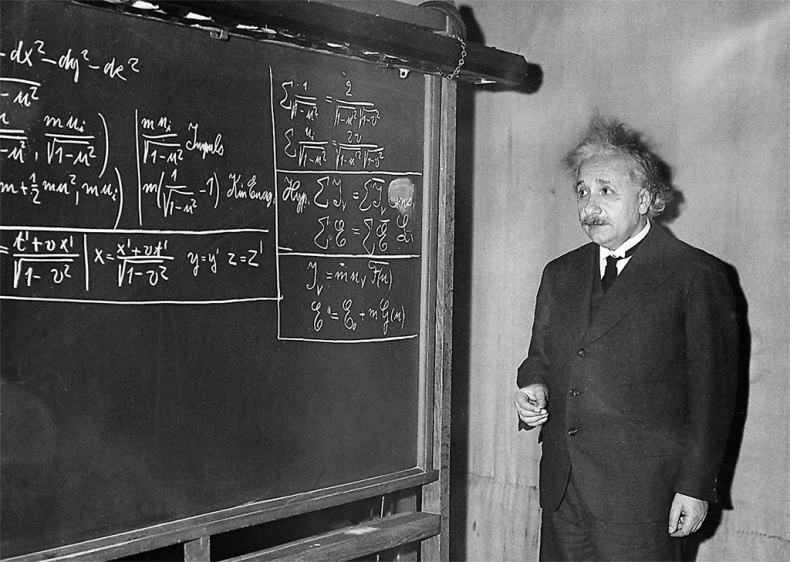

Альберт Эйнштейн на одной из лекций.

По сути, ускоренное психического созревание, о котором говорит Юнг, и есть то самое «истинное проявление ума» по Эйнштейну.

Но насколько допустима может быть глубина этого проникновения в бездны собственного бессознательного? Отвечая на этот вопрос, Юнг погрузился в исследование оккультизма, магической архаики и алхимии, находя такой метод вполне религиозным и позволяющим хранить свой ум, а также ум своих пациентов на грани психического здоровья.

Отношение Эйнштейна к оккультизму и обрядоверию, как известно, было крайне отрицательным. Причем в первую очередь он не принимал антинаучный характер подобного рода знаний, не считал нужным обсуждать суеверия и страхи, порожденные интеллектуальной несвободой и ограниченностью.

Однако, комментируя религиозность в целом и собственную религиозность в частности, ученый невольно впадал в некие межеумочные, порой граничащие с духовидением рассуждения.

Так, в 1930 году Эйнштейн писал: «Человеку, который религиозно просвещен, как мне кажется, с его способностями легче освободиться от оков своих корыстных желаний и заняться мыслями, чувствами и стремлениями, которые для него являются особо ценными. Мне кажется <…> это сила сверхличностного содержания <…> независимо от любых попыток объединить это содержание с божественным существом. В противном случае невозможно было бы считать Будду и Спинозу религиозными деятелями. Соответственно, религиозный человек набожный в том смысле, что он не сомневается в значимости этих суперличных вещей и целей, которые не требуют рационального объяснения и обоснования. В этом смысле религия является извечной попыткой человечества четко и сполна осознать эти ценности и цели и постоянно укреплять и расширять свое влияние. Если понимать религию и науку в соответствии с этими определениями, то конфликт между ними возможен. Для науки возможна только констатация того, что есть, но не того, что должно быть».

Характерным в этом пассаже является термин «суперличный», не «надличный», а именно «суперличный», который уже сам по себе предполагает восхождение (вопреки погружению в драму собственной фантазийной активности у Карла Юнга) к вершинам собственного «я». Восхождение к некоему мифологическому абсолюту, которое в равной степени может привести как к медиумическим «прозрениям», так и к вульгарному богоборчеству.

Биограф Эйнштейна Рональд Кларк замечал в 1971 году: «Однако бог Эйнштейна – не тот, в кого верит большинство. Когда он [Эйнштейн] писал о религии – а в зрелые и пожилые годы он обращался к этой теме часто, – он под разными названиями выводил то, что для простых смертных – и для большей части иудеев – представлялось просто вариацией агностицизма <…> Это была самая настоящая вера. Она рано созрела и глубоко укоренилась. С годами ее облагородили, окрестив космической религией, – изобрели словосочетание, которое придавало надлежащую солидность взглядам человека, не верящего в жизнь после смерти и полагавшего, что если добродетель вознаграждается в земной жизни, то это результат причинно-следственных отношений, а не награда свыше. Так что бог для Эйнштейна обозначал стройную систему следования законам, которые мог обнаружить человек, обладающий смелостью, воображением и настойчивым стремлением эти законы обнаружить».

«Стройная система следования законам» как предмет богомыслия едва ли могла интересовать Эйнштейна на интуитивном уровне, хотя с точки зрения рационального знания эта система работала, во многом уподобляя христианскую мистику приложению к своеобразному путеводителю по самым темным и потаенным закоулкам собственной души. Подобного рода путешествие неизбежно сопряжено с пугающим и непостижимым (все с той же рациональной точки зрения) погружением в сумеречные состояния, обращение к оккультизму. Говоря о парадоксальном оккультизме Эйнштейна, следует оговориться. Вернее, перефразировать слова Р. Кларка, что это не тот оккультизм, в который верит большинство («Бог Эйнштейна – не тот, в кого верит большинство»). Это драматическое разобщение на уровне психоза с самим собой, депрессия, поиск выхода из которой ученый традиционно совершает в одиночестве. Путь к истине ему видится прямым и понятным, но «интенсивно противодействующие силы», как утверждал Фрейд, постоянно скривляют этот путь, в результате превращая его в замкнутый круг, из которого нет выхода, а изначально верно составленное уравнение не будет решено никогда.

Что же это за силы?

Пожалуй, всю жизнь Эйнштейн пытался определить их и бороться с ними.

К числу одной из таких контрпродуктивных, антигуманных сил всякого общества (немецкого в первую очередь) Альберт относил антисемитизм. Причем оценивал его не только с этнической, но и с социально-политической точки зрения: «В политической жизни я вижу две противоположные тенденции, находящиеся в постоянной борьбе. Первая, оптимистическая, тенденция проистекает из веры, что освобождение и раскрепощение производительных сил индивидуумов и групп приводят к стабилизации общества. Она признает необходимость централизованной власти, поставленной над группами и индивидуумами, но оставляет за ней только организационные и регуляторные функции. Вторая, пессимистическая, тенденция исходит из того, что свободная игра индивидуумов и групп приводит к разрушению общества. Поэтому она стремится основывать общество исключительно на насилии и слепом повиновении. Приверженцы этой второй тенденции – враги свободных групп и враги образования для воспитания независимого мышления. Они, следовательно, являются носителями политического антисемитизма».