Генерал Иванов говорил: «Упрекнуть наших офицеров в готовности умереть нельзя, но подготовка их, в общем, слаба, и в большинстве они недостаточно развиты; кроме того, наличный офицерский состав так мал, что наблюдается, как обычное явление, что на лицо в роте всего один ротный командир. Старшие начальники мало руководят делом обучения; их роль сводится, по преимуществу, к контролю и критике. За последнее время приходится констатировать почти повальное бегство офицеров из строя, причем уходят, главным образом, лучшие и наиболее развитые офицеры»…

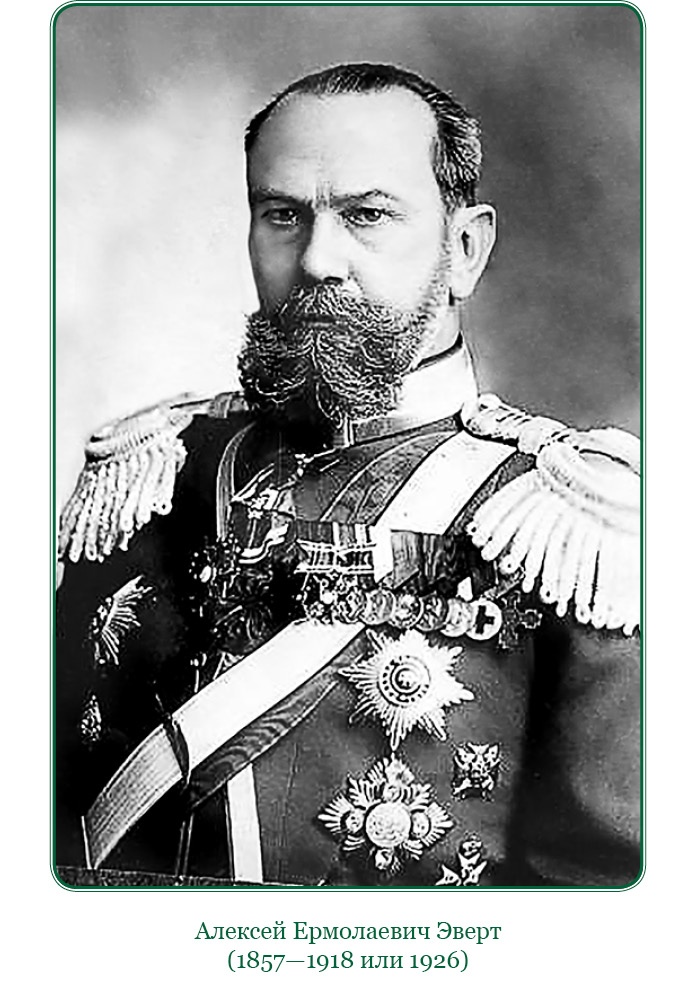

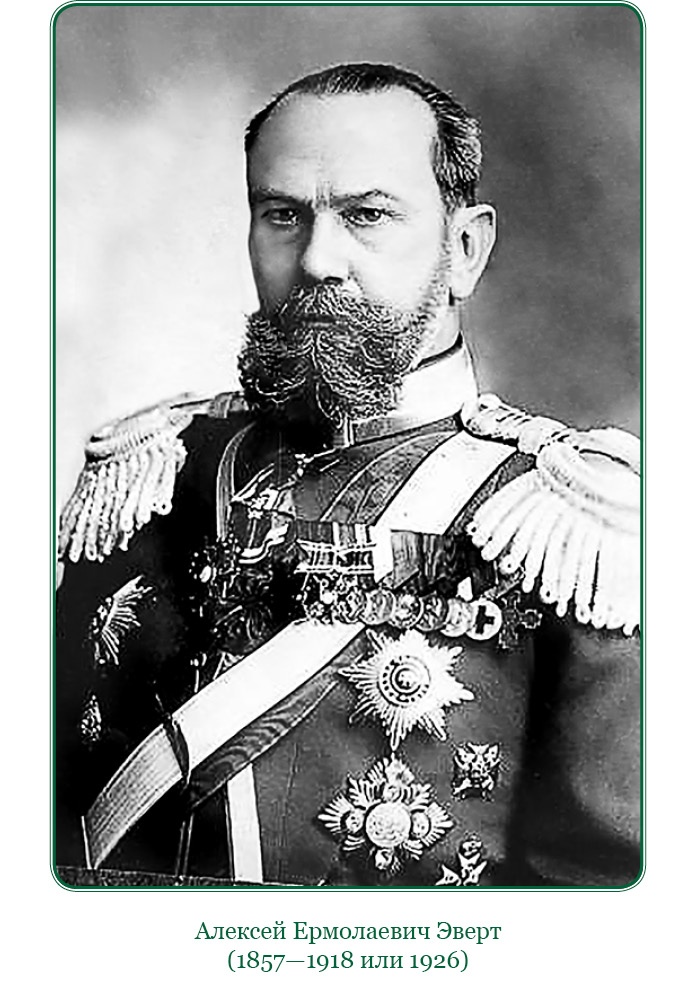

О повальном бегстве из строя «всего наиболее энергичного и способного» говорил и генерал Эверт. А генерал Мышлаевский добавил: «С полным основанием можно сказать, что наши военные училища пополняют не столько войска, сколько пограничную стражу, главные управления и даже в значительной мере гражданские учреждения».

Мышлаевский, в качестве начальника Главного штаба, имевшего постоянное соприкосновение с бытом войск, указывал на новые явления: на «недоумение и беспокойство в верхних и средних слоях офицерского состава», вызванное, по его мнению, непопулярностью вновь введенного аттестационного порядка, принудительным увольнением по предельному возрасту и «неопределенностью новых требований»; на пропаганду среди «самого молодого офицерского состава», которая уже «достигла некоторых успехов».

Все они – Иванов, Эверт, Мышлаевский и другие – видели главную, некоторые исключительную причину ослабления офицерского корпуса в вопиющей материальной необеспеченности его, а в устранении этого положения – надежнейшее средство разрешения офицерского вопроса.

Не отрицая большого значения этого материального фактора, нельзя, однако, ограничиться таким элементарным объяснением перелома в жизни офицерской среды; в его возникновении играли роль и другие причины, более глубокие: и суженные тяжелыми внешними условиями духовные запросы и интересы военной среды, и те обстоятельства, которые, вероятно, впервые в таком высоком собрании умудренных жизнью и опытом военных сановников изложил молодой подполковник Генерального штаба, князь Волконский: «Что важно и что неважно, определяют теперь прежде всего соображения политические…

Действительно неотложны теперь лишь меры, могущие оградить армию от революционизирования… Возможен ли бунт в армии? Пропаганда не прекратилась, а стала умнее. Здесь говорили: “Офицеры преданы царю”. Морские офицеры были не менее преданы. Говорят: “Морские бунты совпали с разгаром революции”. Но революция может вновь разгореться; аграрный вопрос может поставить армию перед таким искушением, которого не было во флоте. Офицерство волнуется.

Кроме волнений, оставляющих след в официальных документах, есть течения другого рода: офицеры, преданные присяге, смущены происходящим в армии; иные подозревают верхи армии в тайном желании ее дезорганизовать. Такое недоверие к власти – тоже материал для революционного брожения, но уже справа. Вообще, непрерывное напряжение, травля газет, ответственность за каждую похищенную революционерами винтовку, недохват офицеров и бедность истрепали нервы, т. е. создали ту почву, на которой вспыхивает революционное брожение, нередко даже наперекор убеждения»…

При этих условиях можно только удивляться, насколько все-таки сохранилось наше офицерство и насколько твердо противостояло оно левым противогосударственным течениям. Процент деятелей, ушедших в подполье или изобличенных властью, был ничтожен.

Что касается отношения к трону, то, как явление общее, в офицерском корпусе было стремление выделить особу государя от той придворной грязи, которая его окружала, от политических ошибок и преступлений царского правительства, которое явно и неуклонно вело к разрушению страну и к поражению армию. Государю прощали, его старались оправдать. Как увидим ниже, к 1917 году и это отношение в известной части офицерства поколебалось, вызвав то явление, которое князь Волконский называл «революцией справа», но уже на почве чисто политической.

Несколько в стороне от общих условий офицерской жизни стояли офицеры гвардии. С давних пор существовала рознь между армейским и гвардейским офицерством, вызванная целым рядом привилегий последних по службе – привилегий, тормозивших сильно и без того нелегкое служебное движение армейского офицерства

[118].

Явная несправедливость такого положения, обоснованного на исторической традиции, а не на личных достоинствах, была больным местом армейской жизни и вызывала не раз и в военной печати страстную полемику. Я лично неоднократно подымал этот вопрос в печати. Один из военных писателей, полковник Залесский (ныне генерал) – тот даже лекцию о применении в бою технических средств связи заканчивал катоновской формулой:

– Кроме того, полагаю, что необходимо упразднить привилегии гвардии.

Заметьте – только привилегии. Так как никто не посягал на существование старых испытанных частей, многие из которых имели выдающуюся боевую историю.

Замкнутый в кастовых рамках и устаревших традициях корпус офицеров гвардии комплектовался исключительно лицами дворянского сословия, а часть гвардейской кавалерии – и плутократией. Эта замкнутость поставила войска гвардии в очень тяжелое положение во время Мировой войны, которая опустошила ее ряды. Страшный некомплект в офицерском составе гвардейской пехоты вызвал такое, например, уродливое явление: ряды ее временно пополняли офицерами-добровольцами гвардейской кавалерии, но не допускали армейских пехотных офицеров.

Помню, когда в сентябре 1916 года, после жестоких боев на фронте Особой и 8-й армий, генерал Каледин настоял на укомплектовании гвардейских полков несколькими выпусками юнкерских училищ,– офицеры эти, неся наравне с гвардейцами тяжелую боевую службу, явились в полках совершенно чужеродным элементом и не были допущены по-настоящему в полковую среду.

Нет сомнения, что гвардейские офицеры, за редкими исключениями, были монархистами раr ехсеllеnсе и пронесли свою идею нерушимо через все перевороты, испытания, эволюции, борьбу, падение, большевизм и добровольчество. Иногда скрытно, иногда явно. Я не желаю ни возносить, ни хулить. Они – только члены своей касты, своего класса и разделяют с ним его пороки и достоинства. И если в минувшую войну в гвардейских корпусах было больше крови, чем успеха, то виною этому отнюдь не офицерство, а крайне неудачные назначения старших начальников, проведенные в порядке придворного фаворитизма.

Особенно ярко это сказалось на Стоходе. Офицерство же дралось и гибло с высоким мужеством. Но, наряду с доблестью, иногда – рыцарством, – в большинстве своем, в военной и гражданской жизни оно сохраняло кастовую нетерпимость, архаическую классовую отчужденность и глубокий консерватизм – иногда с признаками государственности, чаще же с сильным уклоном в сторону реакции.