Как показывает опыт прорыва Лужского рубежа в августе 1941 года, для достижения успеха командиры боевых групп немецких танковых дивизий, могли полностью игнорировать приказы начальства и действовать по обстановке, по принципу «победителей не судят». 20 августа немцы планировали окружить и уничтожить 2-й батальон курсантов-пограничников, который в течение несколько дней срывал их график наступления.

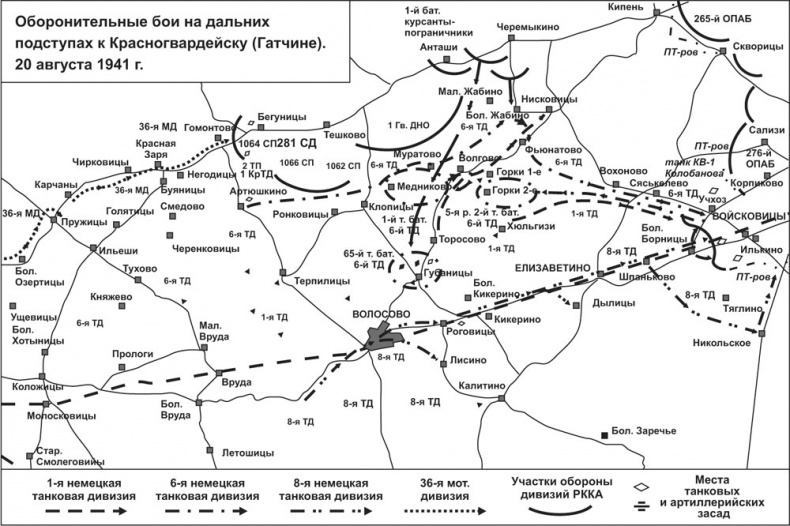

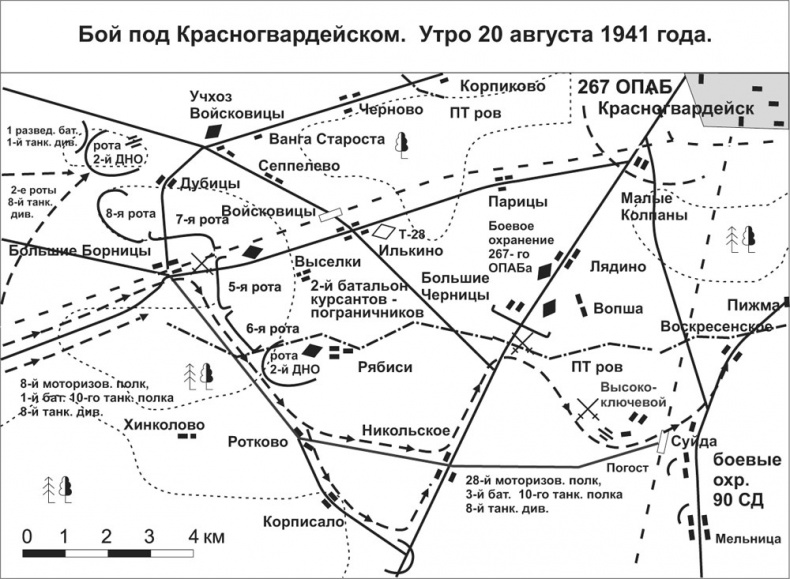

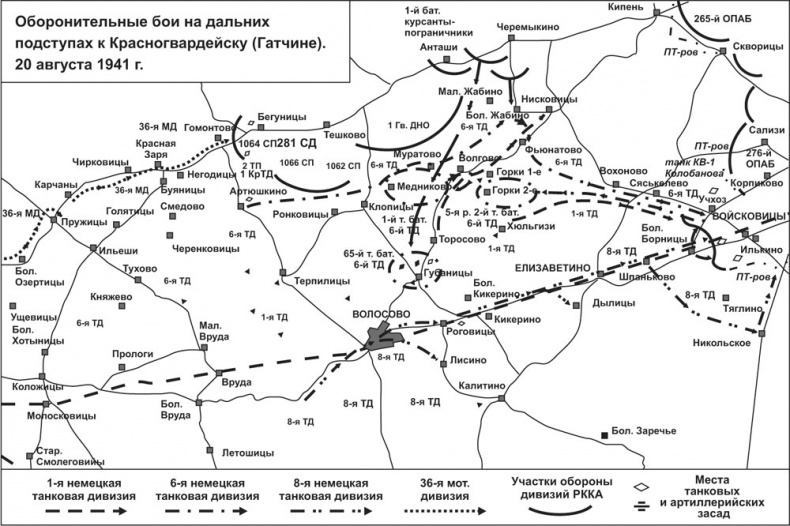

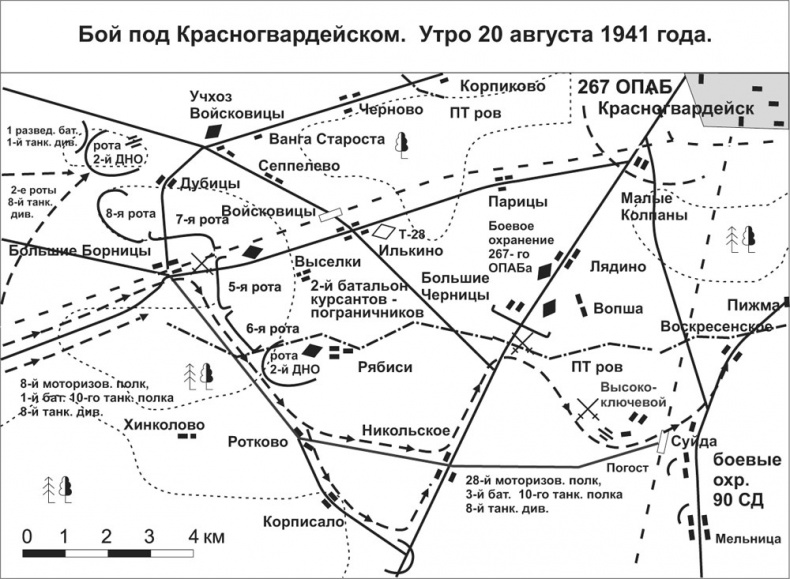

Колобанову была поставлена на первый взгляд неосуществимая задача. Он пятью танками должен был остановить три (!) немецкие танковые дивизии (1-ю, 6-ю и 8-ю), если те прорвутся через позиции курсантов или будут с фланга обходить их. То, что прорыв немецких танков произойдет, никто не сомневался. Обескровленный боями 2-й батальон курсантов не мог бесконечно долго сдерживать противника. 20 августа кроме танковой роты Колобанова для помощи пограничникам на передовую прибыли две роты ополченцев из 2-й ДНО. Они заняли оборону на флангах 2-го батальона курсантов. Несмотря на то, что Колобанов готовился к отражению немецкого наступления на Ленинград, его роте предстояло занять тот район, через который и будет происходить маневрирование немецких бронированных колонн. С этого момента неравный бой пяти экипажей КВ-1 с немецкими танками был уже неизбежен. Задача осложнялась тем, что в районе Красногвардейска имелась развитая дорожная сеть, и немецкие боевые группы могли быстро маневрировать по предполью укрепрайона.

Но были факторы, которые помогали танкистам Колобанова. В состав его роты входили новые, прибывшие только с завода экранированные КВ-1. В 1941 году у панцерваффе не было машин, способных на равных сражаться с этими машинами. В состав экипажей входили опытные кадровые танкисты. Советские танки должны были действовать в предполье укрепрайона, где маневрирование вражеских машин было ограничено противотанковыми препятствиями и минными полями. Так, перед Красногвардейским УРом был вырыт 12-километровый противотанковый ров, который протянулся по дуге от Пижмы до Красногвардейского военного аэродрома, а отдельные его участки доходили до деревни Скворицы. Ров практически полностью прикрывал Красногвардейск с юга, и хотя прерывался автомобильными дорогами, существенно затруднял маневрирование немецких танковых соединений.

Этот ров имел огромное значение в предстоящем бою, его начертание и предопределило направления маневрирования немецких танковых колонн. Так как ров строили в спешке, не всю работу удалось выполнить строго по канонам полевой фортификации. Если на правом фланге (в районе Сквориц) и в центре наших позиций (участок Корпиково – Вопша – Лядино) был перекрыт пулеметно-артиллерийским огнем стрелковых частей, то 3-километровый участок от Вопши до Воскресенского практически не имел такой защиты. На левом фланге ров прикрывал позиции Пижменского узла обороны (участок Пижма-Пустошка), но здесь было и его самое уязвимое место. В этом районе он заканчивался, и начинались леса и болота, которые, как считалось, непроходимы для немецких танков.

К сожалению это оказалось не так. С 20-го августа в район Пижма-Пустошка будет стремиться 1-я немецкая танковая дивизия. Немцы правильно определили «ахиллесову пяту» советской обороны. В районе Красногвардейска активно действовала вражеская авиаразведка, и если искусно замаскированные танковые засады и ДЗОТы было почти невозможно обнаружить с воздуха, то ров был виден как на ладони. Нет сомнений, что немцы учитывали это препятствие в своих планах. Но в целом для немцев было полной неожиданностью обнаружение на своем пути мощного укрепрайона. В условиях «дефицита времени» разведка противника не успела его досконально изучить. По этой причине разворот на 180 градусов 8-й танковой и последующее смещение 1-й и 6-й дивизий проходило не в самом «удачном» месте. Танковые колонны маневрировали в предполье Красногвардейского района, а значит, что бронированным машинам пришлось действовать в районе минных полей, танковых и артиллерийских засад, где их уже ждали тяжелые КВ-1, гарнизоны артиллерийских ДЗОТов боевых охранений укрепрайона и расчеты 45-мм противотанковых орудий. Выполнение маневра в таком месте без тщательной разведки просто не могло не привести к исключительно высоким потерям. В отличие от немцев, советские командиры, похоже, владели исчерпывающей информацией о противнике. Курсанты-пограничники, практически каждый день высылали разведгруппы и брали «языков». Было понятно, какие дивизии сосредоточились перед их позициями, но определить, планы немецкого командования на разворот 8-й танковой дивизии по данным «языков» скорее всего не удалось. Знали о составе сил противника и наши танкисты. Не зря перед боем в танк Колобанова загружали в основном бронебойные снаряды. Готовясь к предстоящему бою, старший лейтенант Колобанов не стал располагать свои машины в полосе обороны пограничников, так как в этом случае (по опыту Молосковицкого сражения) они были бы быстро обнаружены немцами и уничтожены либо авиацией, либо артиллерией. По воспоминаниям танкистов, воевавших на КВ на Ленинградском фронте в 1941 году, если противник обнаруживал этот танк, то по нему тут же открывали огонь из всех артиллерийских орудий и минометов. По воспоминаниям лейтенанта Александра Мнацаканова (он воевал на КВ-1 в районе Синявинских высот в 1943 году), если немцы не видели танк, а слышали шум работы его двигателя, то этот район тут же подвергался интенсивному артиллерийскому обстрелу. При этом, поврежденный танк нельзя было эвакуировать с поля боя из-за обстрела. Дело доходило до того, что кроме немцев, свои артиллеристы обстреливали свой танк (!) требуя, чтобы он заглушил двигатель. Ведь от шквального огня противника «по площадям» доставалось всем. Если бы тяжелая танковая рота заняла позицию в полосе обороны пограничников, то противотанковая оборона в этом случае вытягивалась в одну линию и не имела бы глубины. Зиновий Колобанов решил встретить немцев в глубине обороны из танковых засад. Таким образом, линия обороны пограничников имела протяженность по фронту примерно 6 км, за ней на расстоянии 4–5 км располагалась рота Колобанова, заняв позицию по фронту примерно 9 км. В результате, ничтожно малыми силами перед тремя наступающими немецкими танковыми дивизиями удалось создать глубокоэшелонированную противотанковую оборону. Лейтенант Колобанов тщательно готовился к бою и учел буквально все. Он лично ездил по позициям роты и указывал, где разместить боевые машины.

Танки роты были установлены в капониры и тщательно замаскированы, у боевых машин имелись запасные позиции. В засаде, танки КВ проявляли свои лучшие качества, такие как: толстая броня, мощное орудие, большой запас боеприпасов. И «сглаживали» отрицательные свойства: большой вес, плохой обзор из приборов наблюдения. Боевые машины заняли оборону в таких местах, где, либо местность, либо фортификационные заграждения не давали врагу развернуться из походных колонн в боевой порядок. По какой бы дороге немецкие колоны не пошли, они неминуемо попадали бы в одну из танковых засад.

Местность не позволяла попавшим в засаду немецким танкам отойти и спрятаться от КВ за позициями противотанковых батарей. В свою очередь расчеты немецких противотанковых орудий на этой территории не могли незаметно подкатить их к советским танкам. Огромное значение имел и человеческий фактор. В танковой роте Колобанова были опытные танкисты. В состав экипажа командирского танка входили ленинградцы, которые были готовы драться за свой город. Известный журналист Лисочкин Игорь Борисович 1980-ые годы, брал у Зиновия Григорьевича Колобанова интервью, и любезно предоставил мне эту аудиозапись. В интервью Колобанов рассказывал, что в его танке была полная взаимозаменяемость экипажа. В августе 1941 года в строю находилось много кадровых танкистов с очень высокой подготовкой. При грамотном руководстве эти бойцы успешно громили противника. По воспоминаниям Владимира Федоровича Мельникова, единственного ныне живущего ветерана из роты Колобанова, за короткий срок командир роты смог заслужить доверие подчиненных. Это было очень важно, так как после поражения в летних сражениях 1941 года многие рядовые бойцы уже не верили в возможность своих командиров организовать достойное сопротивление немцам. Стоит отметить, что приказ командира дивизии «Стоять насмерть» Колобанов воспринял как боевой командир, и был готов погибнуть на поле боя.