Гуси в полынье

Ледостав на Енисее наступает постепенно. Сначала появляются зеркальные забереги, по краям хрупкие и неровные. В уловах и заводях они широкие, на быстрине – узкие, в трещинах. Но после каждого морозного утра они всё шире, шире, затем намерзает и плывёт шуга. И тогда пустынно шуршит река, грустно, утихомиренно засыпая на ходу.

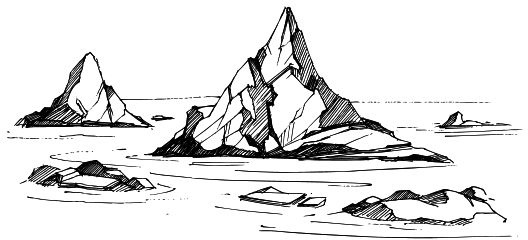

С каждым днём толще и шире забереги, уже полоса воды, гуще шуга. Теснятся там льдины, с хрустом лезут одна на другую, крепнет шуга, спаивается, и однажды, чаще всего в студёную ночь, река останавливается, и там, где река сердито громоздила по стрежи льдины, остаётся нагромождение торосов, острые льдины торчат так и сяк, и кривая, взъерошенная полоса кажется непокорно вздыбленной шерстью на загривке реки.

Но вот закружилась позёмка, потащило ветром снег по реке, зазвенели льдины, сдерживая порывы ветра; за них набросало снегу, окрепли спайки. Скоро наступит пора прорубать зимник – выйдут мужики с пешнями, топорами, вывезут вершинник и ветки, и там, где взъерошилась река, пробьют в торосах щель, пометят дорогу вехами, и вот уж самый нетерпеливый гуляка или заботами гонимый хозяин погонит робко ступающего меж сталисто сверкающих льдин конишку, сани бросает на не обрезанных ещё морозами глыбах, на не умягчённой снегами полознице.

Но как бы ни была крута осень, как бы густо ни шла шуга, она никогда не может разом и везде усмирить Енисей.

На шиверах, порогах и под быками остаются полыньи. Самая большая полынья – у Караульного быка.

Здесь всё бурлит, клокочет, шуга громоздится, льдины крошатся, ломаются, свирепое течение крушит хрупкий припай. Не желает Караульный бык вмерзать в реку. Уже вся река застыла, смирилась природа с зимою, а он стоит в полой воде. Уже идут по льду первые отчаянные пешеходы, осторожно прощупывая палкой лёд перед собой; появилась одинокая подвода; затем длинный, неторопливый обоз – но у быка всё ещё колышется пар и чернеет вода.

От пара куржавеют каменистые выступы быка, кустики, трава и сосенки, прилепившиеся к нему, обрастают толстым куржаком, и среди тёмных, угрюмых скал Караульный бык, разрисованный пушистыми, до рези в глазах белыми узорами, кажется сказочным чудом.

Однажды после ледостава облетела село весть, будто возле быка, в полынье, плавают гуси и не улетают. Гуси крупные, людей не боятся, должно быть, домашние.

И в самом деле, вечером, когда я катался с ребятами на санках, с другой стороны реки послышались тревожные крики. Можно было подумать, что там кто-то долго, настойчиво и нестройно наяривал на пионерском горне. Гуси боялись наступающей ночи. Полынья с каждым часом становилась меньше и меньше. Мороз исподволь, незаметно округлял её, припаивал к закрайкам плёночки льда, которые твердели и уже не ломались от вихревых струй.

На следующий день оравой мы перешли реку по свежей, ещё чуть наметившейся тропинке и приблизились к быку. Один по одному забрались на выступы обледенелого камня и сверху увидели гусей.

Полынья сделалась с лесную кулижку величиной. Там, где вода выбуривала тугим змеиным клубком и кипела так, словно её подогревали снизу громадным костром, ещё оставалось тёмное, яростное окно. И в этом окне металась по кругу ошалевшая, усталая и голодная стайка гусей. Чуть впереди плавала дородная гусыня и время от времени тревожно вскрикивала, подплывала к хрупкому припаю, врезалась в него грудью, пытаясь выбраться на лёд и вывести весь табун.

Мне и прежде доводилось видеть плывущих среди льдин гусей. Где-то в верховьях Енисея они жили себе, жировали и делались беспечны так, что и ночевать оставались на реке. Кончалось это тем, что ночью их, сонных, оттирало от берега настывшим закрайком, подхватывало шугой, выталкивало на течение, к утру они уже оказывались невесть где и в конце концов вмерзали в лёд или выползали на него и мучительно погибали на морозе.

А эти всё ещё боролись. Их подбрасывало на волнах, размётывало в стороны, будто белый пух, и тогда мать вскрикивала коротко, властно. И мы понимали это так: «Быть всем вместе! Держаться ближе ко мне!»

Внезапно одного голошеего гуся отделило течением от стайки, подхватило и понесло к краю полыньи. Он поворачивался навстречу струе грудью, пытался одолеть течение, но его тащило и тащило, и когда пригнало ко льду, он закричал отчаянно о помощи. Мать бросилась на крик, ударяя крыльями по воде, но молодого гуся притиснуло ко льду, свалило на бок, и, мелькнув беленькой бумажкой под припаем, словно под стеклом, он исчез навсегда.

Гусыня кричала долго и с таким, душу рвущим, горьким отчаянием, что коробило спины.

– Пропадут гуси. Все пропадут. Спасти бы их, – сказал мой двоюродный брат Кеша.

– А как?

Мы задумались. Ребятишки-ребятишки, но понимали, что с Енисеем шутить нельзя, к полынье подобраться невозможно. Обломится припай – мигнуть не успеешь, как очутишься подо льдом, и закрутит, будто того гуся, – ищи-свищи.

И вдруг разом, как это бывает у ребятишек, мы заспорили. Одни настаивали – подбираться к полынье ползком. Другие – держать друг дружку за ноги и так двигаться. Третьи предлагали позвать охотников и пристрелить гусей, чтобы не мучились. Кто-то из левонтьевских парней советовал просто подождать – гуси сами выйдут на лёд, выжмет их из полыньи морозом.

Мы спустились с быка и очутились на берегу возле домов известкарей. Много лет мои односельчане занимались нехитрым и тяжёлым промыслом – выжигали извёстку из камня. Камень добывали на речке Караулке, в телегах и на тачках возили в устье речки, где образовался посёлок и поныне называющийся известковым, хотя извёстку здесь давно уже не выжигают. Сюда, в устье Караулки, сплавлялись и плоты, которые потом распиливались на длинные поленья – бадоги. Какой-то залётный, говорливый, разбитной, гулеванистый народ обретался «на извёстке», какие-то уполномоченные грамотеи «опра», «торгхоза», «местпрома», «сельупра», «главнедра» грозились всех эксплуататоров завалить самолучшей и самой дешёвой извёсткой, жилища трудового человечества сделать белыми и чистыми. Не знаю, предпринимательством ли своим, умно ли организованным трудом, размахом ли бурной торговли, но известкари наши одолели-таки частника, с рынка его выдавили на самый край базара, чтобы не пылило шибко. До недавних считай что дней властвовала торговая точка на красноярском базаре, сбитая из тёса, на которой вызывающе большая красовалась вывеска, свидетельствующая о том, что здесь дни и ночи, кроме понедельника, в любом количестве отпускается, не продаётся – продаёт частник-шкуродёр, тут предприятие – вот им-то, предприятием, не продаётся, а отпускается продукция Овсянского из-го з-да. Со временем, правда, вывеску так запорошило белым, что никакие слова не угадывались, но торговая точка всей нашей округе была так известна, что, коли требовалось кому чего пояснить, наши односельчане весь отсчёт вели от своего торгового заведения, для них в городе домов и магазинов главнее не было. «А как пойдёшь от нашего ларька, дак на праву руку мост через Качу…», «От нашего ларька в гору подымесся, тут тебе и почта, и нивермаг, и тиятр недалеко…»