Бывали минуты, когда его солдаты приходили в отчаяние и начинали роптать. В эти минуты Суворов не сердился на них, но старался ободрить шутками, добрым отношением. Однажды, когда воины совсем выбились из сил, фельдмаршал въехал в их ряды и затянул песню:

– Что девушке сделалось? Что с красной случилось?

Солдаты захохотали и опять приободрились. 17 сентября армия собралась в Муттенской долине.

Положение русских войск казалось безнадежным: сухарей не оставалось, мяса почти не было, сапоги разорвались у многих, люди истощены до крайности. А впереди предстоял бой с армией Массены, разбившей при Цюрихе русский корпус Римского-Корсакова. Собранный Суворовым военный совет постановил: вместо Швица (там находился Массена) идти на Гларус и Кенталь. На арьергард Розенберга выпала задача – прикрыть отход армии от французов. Три дня – 18, 19, 20 сентября – вели неравный бой русские воины. 4 тысячи, затем 7 тысяч русских – оборванных, голодных, изнуренных – разгромили 15 тысяч солдат Французской республики. В руках одного из чудо-богатырей – генерала Махотина, схватившего было Массену, французский командующий оставил свой эполет.

Но и теперь предстоял последний подвиг для русских войск – перевалить за Роштокский хребет и закончить кампанию. 19 октября А. В. Суворов привел свою армию в Баварию. В строю после двухнедельного похода оставалось 15 тысяч человек (1600 было убито, разбилось и замерзло, 3500 ранено). Здесь он получил от Павла I повеление вести войска в Россию.

За изумительный подвиг Суворову был присвоен чин генералиссимуса. Вся Европа рукоплескала русскому полководцу, он был признан гением войны, ума, счастья и успеха. Однако русский император отнюдь не забывал о «конспирациях» великого полководца. По пути из Праги Суворов узнал, что торжественной встречи не будет и даже въехать в столицу днем ему запрещено. В дорожном возке, под покровом сумерек прибыл генералиссимус в Петербург. Ему запретили посещать Зимний дворец. Имя его исчезло со страниц газет. Напоследок отобрали любимых адъютантов.

Заболев еще в пути, Суворов слег и 6 мая 1800 года скончался. Но и после смерти его преследовала царская немилость. Хоронили полководца не как генералиссимуса, а по штату фельдмаршала. За исключением конногвардейцев, гвардию не нарядили на похороны под предлогом усталости после парада. Ни царь, ни двор на погребении не присутствовали. Но многотысячные толпы народа явились на проводы своего любимца. С искренней скорбью они проводили в могилу великого гения и героя.

Прошли годы, но имя генералиссимуса Суворова произносится россиянами с полным уважением и любовью. Он – истинный народный герой, военный гений, составляющий честь и славу России.

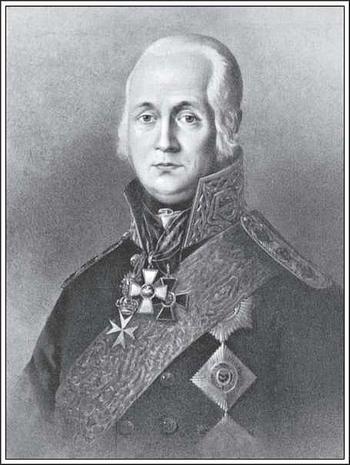

Федор Федорович Ушаков

(1744–1817)

Адмирал Ушаков смог совершить небывалое – атакой с моря взял сильнейшую крепость французов на острове Корфу. Великий Суворов откликнулся на этот подвиг вдохновенными словами:

– Ура! Русскому флоту! Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом!

Парусный флот России к концу XVIII столетия достиг своего пика – обладал значительным количеством первоклассных кораблей, опытными капитанами и хорошо обученными моряками. Он вышел на просторы Атлантики и Тихого океана. Флот имел и выдающегося флотовождя – Федора Федоровича Ушакова.

Он родился в 1744 году в сельце Бурнаково Ярославской губернии. Отец, отставной офицер-преображенец, считал, что сын пойдет по его стопам. Однако мальчик мечтал о море, о кораблях и морской службе. 1761 год решил судьбу Ушакова. Он поступил в Морской шляхетный кадетский корпус.

Корпус был разделен на три класса, составлявших три роты. Кадеты «за высокие успехи в учебе» выпускались на флот в чине мичмана. Для перехода из класса в класс необходимо было пройти широкий и разнообразный курс наук. Достойные переходили из третьего класса во второй и из второго – в первый. В первом классе кадеты получали звание гардемарина («морского гвардейца» по-французски). Гардемарины проходили практику в море. В 1764 году гардемарин Ушаков совершил первое плавание на корабле «Св. Евстафий» по Финскому заливу.

Знания кадеты для того времени получали отменные. Математика и астрономия, кораблестроение и такелажное дело, иностранные языки (английский, французский, немецкий) и танцкласс, картография и «художества» и т. д. Преподавали эти дисциплины замечательные морские офицеры: Петр Чаплин, Григорий Спиридов, Харитон Лаптев, Иван Голенищев-Кутузов и др.

Федор Ушаков учился весьма прилежно. Он окончил корпус четвертым по набранным баллам, опередив сотню сверстников, и получил в 1766 году первый офицерский чин – мичмана.

Далее последовало назначение молодого офицера на пинк «Наргин» и переход вокруг Скандинавии в Архангельск и обратно. В первом заграничном плавании мичман обрел уверенность и опыт, почувствовал себя настоящим моряком.

1770 год стал рубежным в жизни Ушакова. Двадцатишестилетний лейтенант был назначен командиром прама – плоскодонного парусного судна, вооруженного пушками. Тихоходный, неповоротливый прам являлся, по сути, плавучей батареей, причем речной. Но это был первый корабль, которым молодой офицер самостоятельно командовал. Вместе с другими судами прам Ушакова охранял реку Дон. Шла первая русско-турецкая война, противник мог напасть на донские верфи, а они были единственными, откуда Азовско-Донская флотилия получала корабли.

Мелководность Дона и Азовского моря не позволяла строить корабли с большой осадкой, а задачи содействия войскам в Крыму требовали кораблей с достаточно сильным артиллерийским вооружением. Русские мастера создали специальные корабли, получившие наименование «новоизобретенных». Они имели осадку около 2,5 м и по своим тактико-техническим данным напоминали небольшие фрегаты. Одним из таких кораблей, носившим название «Модон», стал командовать Ф. Ушаков. Его корабль оказывался то в Таганроге, то в Балаклаве, то в Кафе, то в Керчи, участвуя в разведке, охране берегов, защите крепостей побережья от турецких десантов. Черное море стало для молодого командира морем познания морского ратного труда, первой боевой школой командования людьми и кораблями. В 1775 году Ушаков был переведен в Петербург и получил чин капитан-лейтенанта.

В 1776 году Федор Федорович стал командиром настоящего морского фрегата. Его «Св. Павел» сопровождал русские торговые суда в плаваниях по Средиземному морю. Около трех лет Ушаков бороздил средиземноморские просторы. Он много повидал за это время, многому научился, имя его упоминалось в Адмиралтейств-коллегии, среди влиятельных чиновников, в придворных кругах.

В 1780 году Ушакова назначили командиром императорской яхты «Штандарт». Командовать таким судном было легко и выгодно. В шторм и под выстрелами на яхте не плавали, а за прислуживание августейшей фамилии полагались ордена, чины, поместья с крепостными крестьянами. Однако боевой офицер недолго был на новой должности. Он добился возвращения на военный корабль. Это был 64-пушечный «Виктор», способный плавать и воевать в любых водах.