Боевой строй крестоносцев русские называли «свиньей». Это был вытянутый вперед тупой клин, впереди и по бокам которого находилась рыцарская конница; сзади тоже стоял ряд рыцарей, как бы подталкивая всю «свинью».

Перед героем Невской битвы стояла задача – выбрать удобное место для генерального сражения и противопоставить немецкой «свинье» такое построение русского войска, которое обеспечило бы победу. Разведка донесла князю, что главные силы немцев идут к Псковскому озеру. Александр выбрал местность на Узмени, неширокой протоке между Псковским и Чудским озерами, неподалеку от Вороньего камня, поднимавшегося над льдом метров на пятнадцать.

5 апреля 1242 года произошла знаменитая битва. Александр Невский построил свое войско следующим образом: в центре расположилось ополчение, а на флангах – отборные княжеские дружины, состоявшие из профессиональных воинов. Из дружины был выделен и отряд в засаду, спрятавшийся за скалистым островком – Вороньим камнем. Следует отметить, что князь учел и другую особенность театра военных действий. Правый фланг его войска прикрывала река Сиговица, где били подземные ключи, отчего лед при впадении ее в озеро был рыхлым и хрупким. Александр Ярославич задумал нанести по втянувшейся в бой рыцарской «свинье» сильный удар с левого фланга и загнать на хрупкий лед тяжеловооруженных рыцарей.

План князя был реализован полностью. Первый удар рыцарей заставил ополченцев попятиться. Но острие бронированного клина увязло в массе русских воинов. Удары с флангов княжеских дружин разметали рыцарский строй. Затем в атаку бросился засадный отряд, и крестоносцы побежали в нужном направлении. Разгром врага был полный.

Надо сказать, что, блестяще выиграв сражение, Александр Невский не решил политических задач. Победа не ликвидировала возможности немецкого наступления, ведь сил у рыцарей было гораздо больше, чем у новгородцев.

Города-крепости Рига, Кенигсберг, Ревель служили удобными плацдармами для наступающего с запада крестоносного рыцарства. При этом немцы могли постоянно пополнять свои войска, так как в XIII веке в Европе было огромное количество добровольцев, мечтавших найти применение своим силам.

Руси требовался сильный союзник, и гений князя Александра Невского помог его обрести. В 1251 году князь приехал в Сарай, подружился с сыном хана Батыя Сартаком. Так осуществился союз Руси и Золотой Орды.

Нужно сказать, что среди современников политический курс Александра Ярославича популярностью не пользовался. Даже его родной брат Андрей заключил союз с католическими государствами против монголов. Батыю стало известно об этом союзе. Он послал на Русь рать полководца Неврюя (1252 год), который разбил войска Андрея Ярославича, и тот бежал в Швецию. Александр Невский занял великий владимирский стол.

Союз с Ордой не привел к порабощению Владимирской Руси, ибо русские князья сохранили большую свободу действий. Ведь монгольская держава быстро распалась на две части: верховный хан Мункэ правил на востоке, а золотоордынский хан Батый – на западе.

Монголия была слишком далеко, а малочисленные монголы Золотой Орды не имели возможности создать деспотический режим. Поэтому когда Мункэ послал на Русь мусульман («бесермен») с целью переписать население для обложения данью, все они были перебиты горожанами. Видимо, побоище было инспирировано самим великим князем Александром Ярославичем. Отправка русского серебра в далекую Монголию была не в его интересах. Александру Невскому нужна была помощь золотоордынцев для противостояния натиску католического Запада и внутренней оппозиции. За эту помощь великий князь готов был платить, и платить дорого.

Однако вскоре политическая линия Александра Ярославича оказалась под угрозой. В 1256 году умер его союзник Батый. Хан Берке, брат Батыя, принял ислам, вырезал христиан в Самарканде, отравил Сартака и установил мусульманскую диктатуру в Золотой Орде, хотя и без дальнейших религиозных гонений. Великий князь отправился к Берке и договорился об уплате дани монголам в обмен на военную помощь против немцев и литовцев. Но когда в Новгород вместе с Александром явились ордынские переписчики, чтобы определить сумму налога, новгородцы устроили бунт, во главе которого оказался князь Василий – старший сын великого князя. Александр Ярославич вывел татарских послов из города под своей личной охраной, не дав их убить. Тем самым он спас Новгород от гибели.

С вожаками смуты великий князь расправился жестоко. Только такой ценой удалось подчинить новгородцев, не понимавших, что тот, кто не имеет сил защищаться сам, вынужден платить за защиту от врагов.

Опираясь на союз с Берке, Александр решил не только остановить движение крестоносцев на Русь, но и подорвать саму его возможность. Он заключил союз с великим князем литовским Миндовгом, направленный против Ливонского ордена.

Ордену грозил разгром, но в 1263 году, в разгар подготовки совместного похода против немцев, возвращаясь из поездки в Орду, великий князь скончался.

Александр Ярославич Невский «положил душу за други своя», спас зарождавшуюся Россию. Заложенные великим князем традиции союза с народами Азии, основанные на национальной и религиозной терпимости, вплоть до XIX столетия привлекали к России соседние народы. Именно потомками Александра Невского строилась на развалинах древней Киевской Руси новая Русь. Сначала она называлась Московской, а с конца XV века стала называться Россией.

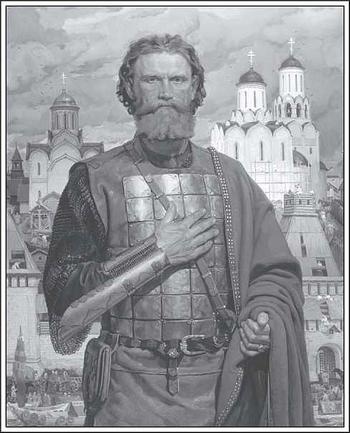

Дмитрий Иванович Донской

(1350–1389)

Великий князь Дмитрий Донской занимает видное место в русской истории: с его именем связано одно из важнейших событий русского средневековья – Куликовская битва, ставшая началом превращения Древней Руси в Великую Россию.

Родился будущий полководец 12 октября 1350 года в Москве в семье второго сына Ивана Калиты – Ивана Ивановича Красного, ставшего в 1353 году великим князем московским и владимирским. В 1359 году Дмитрий осиротел. Смерть его отца вновь обострила проблему владимирского стола. Бояре повезли девятилетнего князя в Орду за ярлыком на великое княжение. Хан Навруз, видя московского князя «юна суща и млада возрастом», отдал ярлык суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Москва утеряла власть над большой территорией великокняжеских земель со значительным населением. Казалось, что будущее не сулило юному Дмитрию Московскому особо радужных надежд, что с первенством Москвы на Руси покончено.

Однако фактическим правителем Московского княжества и наставником князя стал митрополит Алексий. Это был человек огромного ума, большого такта, широкого политического кругозора. Он имел поддержку среди большинства православных людей, живших в Московском княжестве, что по тем временам имело решающее значение.

Более того, в качестве верховного главы русской церкви Алексий обладал вполне реальной властью над всеми русскими князьями без исключения. Митрополии служили тверичи и суздальцы, рязанцы и смоляне, киевляне и белорусы, новгородцы и псковичи, крещеные татары и карелы.