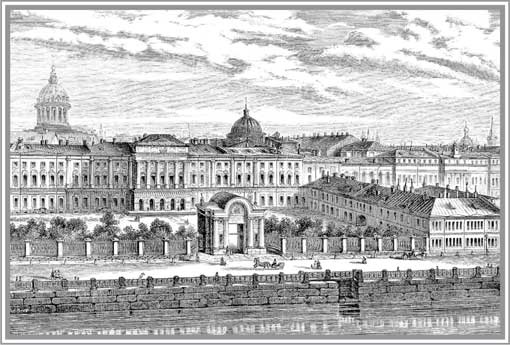

Здание Воспитательного дома в С.-Петербурге на набережной р. Мойки (бывший дворец К. Г. Разумовского). Гравюра XIX в.

Новая власть практически начала осуществлять то, к чему до революции неоднократно призывали представители общественности, теоретики и организаторы благотворительности – создавать систему государственного призрения. Однако она отказалась от благотворительной общественной инициативы, к которой относилась отрицательно, исходя из политических и идеологических соображений.

Возрождение отечественной благотворительности началось много десятилетий спустя.

Помощь бедным в контексте социальной политики Романовых

Попечение о «сирых и убогих» в Московском царстве и Российской империи с XVI до конца XIX вв.

На протяжении столетий помощь бедным понималась как раздача милостыни. Вопрос об организованном призрении этой категории населения впервые был поставлен стоглавым собором, состоявшимся в 1551 г. Первые попытки организовать призрение бедных в богадельнях относятся ко времени правления царя Федора Алексеевича. Петр I своими указами требовал от местных властей и церкви организовывать призрение немощных взрослых в богадельнях при монастырях и церквах, а детей – в «сиропитательницах». Однако система постоянно действовавших специализированных учреждений для оказания помощи малоимущим категориям взрослого населения начала создаваться только в конце XVIII – начале XIX вв. многие принадлежали ведомству императрицы Марии и Человеколюбивому обществу.

В российском законодательстве и в общественном сознании отсутствовали четкие и ясные критерии нужды, требовавшей социальной поддержки со стороны. Положения и уставы учреждений благотворительных ведомств дома Романовых также не содержали признаков, по которым можно было бы определять степень бедности, заслуживавшей помощи. Это можно объяснить тем, что в стране отсутствовала официальная государственная социальная политика. У каждого сословия имелись свои представления о бедности. Поэтому, обращаясь к вопросам поддержки неимущих, следует прежде рассмотреть, как исторически в России складывались представления о том, кого следует считать заслуживающим помощи, выяснить, как эти представления влияли на законодательство и развитие учреждений призрения. Традиционно нуждавшимися считались в первую очередь нищие. Нищенство рассматривалось как следствие крайней нужды. Понятие «нищий» в словаре академии российской трактовалось как «бедный, убогий, неимущий потребных вещей для жизни», тот, «кто питается милостыней»[244]. В том же словаре есть близкое понятие «неимущество», означающее «скудость, бедность»[245]. Как человек «до крайности бедный, убогий, неимущий, скудный, побирающийся, живущий Христовым именем, питающийся подаянием, ходящий по миру, просящий милостыню»[246] характеризуется «нищий» в толковом словаре В. И. Даля. Нищета здесь рассматривается как «крайняя бедность, убожество, скудость, нужда и недостаток»[247]. В качестве примера использования этого слова Даль приводит актуальную и в наше время поговорку «и церкви не строй, а сиротство прикрой да нищету пристрой»[248]. Однако ко времени появления этих определений уже существовало профессиональное нищенство, которым занимались вполне трудоспособные люди, не желавшие по каким-либо причинам работать. Поэтому далеко не все, просившие милостыню, заслуживали помощи.

В средневековой Руси четкого различия между просящими милостыню по причине нужды и по причине нежелания работать не делалось, поскольку целью благотворительности являлась не помощь просящему, а спасение собственной души. Стоглавый собор допускал прошение милостыни нищими, но право на призрение в богадельнях при церквах и монастырях оставлял только за старыми и больными. В главе 73 «ответа о богадельнях» говорится: «да повелит благочестивый царь всех прокаженных, и престаревшихся, описать по всем градом. Опричь здравых строев, да в коемьждо граде устроити Богадельни мужеские и женские, и тех прокаженных, и преставившихся не имущих где главы подклонити, и устроити в богадельнях…»[249]. «здравые» нищие не должны были находиться в богадельнях, а питаться «ходячи по дворам от Боголюбцев… а которые возмогут работати, и они в стыду пострадали»[250]. Как видно, прошение милостыни здоровыми и трудоспособными людьми вызывало со стороны стоглавого собора лишь моральное осуждение, «стыд».

Сам по себе праздный образ жизни, связанный с нищенством, и его негативные проявления осуждались обществом. В ряде случаев нищие вызывали недовольство властей. Окружной грамотой 1646 г. нищих и юродивых запрещалось пускать в церкви, «понеже от их крику и писку православным христианам божественного пения не слыхать; да тее в церкви Божия приходят аки разбойники с палки, а под теми палки у них бывают копейца железные, и бывают у них меж себя брани до крови и лая смрадные»[251]. Подобная критика была, скорее, направлена против крайностей, но не против самого института нищенства. Традиционная благотворительность фактически поощряла нищенство, тем более что в ней принимали участие обладатели высшей власти. Царь Алексей Михайлович лично раздавал милостыню на улицах Москвы в дни церковных праздников. В его дворце постоянно жили так называемые «верховые» нищие. Попытка определить, кто из просящих милостыню, действительно не может существовать по другому, а кто является профессиональным попрошайкой, была предпринята в конце XVII в. при царе Федоре Алексеевиче. В анонимной записке, относящейся к его времени и посвященной призрению, говорится о «притворных» нищих, которые просят милостыню и в то же время «примечают, кто как живет и как его дом, как бы исплоша, где малолюдство, каво днем и ночью покрасть»[252]. Упоминается также о тех, которые «малых ребят с улиц крадут, и руки и ноги ломают, и на улицы их кладут, чтобы на них люди, смотря, умилялись и больше милостыни давали»[253]. Притворных нищих предлагалось сажать на некоторое время в тюрьму или заставлять выполнять какую-либо физическую работу.

Беспощадно боролся с нищенством Петр I. Уже в первом указе его о нищих, изданном от имени Петра и Ивана, обращалось внимание на деятельность профессиональных побирушек в Москве, которые, «подвязав руки також и ноги, а иные глаза завеся и зажмуря, будто слепы и хромы, притворным лукавством просят на Христово имя, а по осмотру все они здоровы»[254]. Указ предписывал высылать нищих на прежнее место жительства, а в случае повторного появления в Москве – «учинять жестокие наказания, бить кнутом и ссылать в ссылку в дальние сибирские города»[255]. При Петре государственная политика в отношении нищих приобрела откровенно репрессивный характер. Для него не имело значения, является просящий милостыню трудоспособным или нет. Прошение милостыни на улицах преследовалось сколь беспощадно, столь и безуспешно. «Понеже о нищих уже многими его Царского величества указами подтверждено, – говорится в очередном указе, – дабы престарелых и увечных отсылать в богадельни, а прочих, которые не записаны в богадельни, имая, наказывать и отсылать в прежние их места, а которые молодые, и тех отсылать в работу»[256]. За прошение милостыни на улицах предписывалось «бить нещадно батожьем»[257]. Петр признавал право на призрение в богадельнях за теми, кто отслужил государству и не мог по старости или болезни обеспечивать себя. Он рассматривал призрение как обязанность, если не государства, то таких общегосударственных институтов, как монастыри и церкви. Петр, в принципе, не выступал против милостыни. Он лишь требовал, чтобы она направлялась в богадельни и монастыри, дабы не плодить попрошаек на улицах. Во втором десятилетии XVIII в. Петр пришел к мысли о создании отделенных от монастырей и церквей учреждений для призрения нетрудоспособных. В 1716 г. введен в действие «регламент, или Устав главного магистрата». В главе XX этого документа «о цухтгаузах (смирительных домах) и гошпиталях (больницах)» указано: «а гошпиталям быть ради призрения сирых, убогих, больных и увечных, и для самых престарелых людей обоего пола. И такие дома построить магистратам земским иждивением впредь со временем, сыскав к тому, також и на пропитание оных людей, средство…»[258]. Упоминая об источниках финансирования, Петр ссылается на зарубежный опыт содержания этих учреждений: «…в других государствах такие до́мы не токмо в больших, но везде и в малых городах обретаются и имеют первое свое начало от фундации земского начальства, також и от подаяния…»[259]. В указе перечислены категории взрослого населения, помощь которым возлагалась на местные власти и общины. Однако сроки создания и источники финансирования учреждений призрения точно не определены. Очевидно, Петр сознавал, что в стране, воюющей долгие годы, быстро создать эти учреждения силами местных властей сложно. Он рассчитывал, что прочно обеспечить учреждения призрения можно будет «впредь со временем». Но этот указ, как и другие подобные законодательные акты, остался «декларацией о намерениях». Богадельни создавались спорадически, источники их постоянного обеспечения четко не определялись. Не был установлен единый тип этих учреждений.