Милосердие под грохот орудий. Помощь беженцам и членам семей военнослужащих

Участие России в Первой мировой войне поставило перед властью и обществом вопрос об организации массового призрения фронтовиков, членов их семей, гражданских лиц, пострадавших во время боевых действий и беженцев. Среди множества государственных и общественных структур, вовлеченных в эту работу, были благотворительные ведомства, комитеты и общества под покровительством дома Романовых. В годы русско-японской и Первой мировой войн ведомство императрицы Марии, Императорское Человеколюбивое общество и Попечительство о трудовой помощи призревали раненых, больных и увечных воинов, а также детей погибших и пострадавших в боях родителей. Однако для этих ведомств такое направление деятельности не было главным. Переориентироваться и полностью перестроить свою работу в соответствии с условиями военного времени и переориентироваться они не могли, так как продолжали оказывать постоянную, периодическую и единовременную помощь многим сотням тысяч нуждающихся. В военное время эта обязанность с них не снималась.

Помощь раненым, больным и увечным воинам на театре военных действий и в тылу была главной задачей Российского общества Красного Креста. В оказании помощи жертвам войны и их детям участвовали романовский комитет и созданное в 1893 г. Морское благотворительное общество, состоявшее под покровительством великой княгини Ксении Александровны. В 1904–1905 гг. на полях сражений русско-японской войны и на территории Москвы и московской губернии помощь жертвам оказывал состоявший под покровительством великой княгини Елисаветы Федоровны комитет. Полностью он именовался «особый комитет ее императорского высочества великой княгини Елисаветы Федоровны для объединения в Москве благотворительной деятельности, вызванной войной на Дальнем Востоке». После окончания войны его реорганизовали, и он работал до 1907 г.

Плакат. Государственный музей политической истории России

Призрение раненых, больных и увечных фронтовиков и членов их семей осуществляли специально созданные для этого структуры – образованный в 1814 г. Александровский комитет о раненых, учрежденные в 1905 г. Скобелевский и Алексеевский главный комитеты, а также воинское благотворительное общество Белого креста, возникшее в 1882 г. Скобелевский комитет и Белый крест являлись общественными благотворительными организациями. Александровский комитет о раненых, созданный в годовщину победоносного для русских сражения с французами под кульмом, первоначально назывался «комитет, высочайше утвержденный 18 августа 1814 года». В 1840 г. он получил наименование «комитет о раненых», а в 1877 г. в честь императора Александра I, по случаю 100-летия со дня его рождения, был назван «Александровским комитетом о раненых». Это была общественная благотворительная организация, «приписанная» к Военному министерству и фактически выполнявшая государственные задачи по призрению воинов и их семейств. В 1909 г. комитет был включен в состав Военного министерства, став, таким образом, и по статусу госучреждением. По сути государственным был и Алексеевский Главный комитет, распределявший казенные пособия на призрение детей погибших воинов. При этом он мог принимать и благотворительные пожертвования.

В начале XX столетия присутствие государства в системе оказания социальной помощи пострадавшим в ходе воин, на военной службе и их родным было более существенным, чем в благотворительности и призрении в России в целом. Однако взаимодействие между этими звеньями практически отсутствовало. Вступление в мировую войну неизбежно ставило перед страной не виданную ранее по масштабам задачу помощи всем пострадавшим в связи с военными действиями, а также членам семей призванных на фронт. Решение ее требовало создания, если не единой системы государственного призрения, то четкой координации усилий властей и общества в масштабах всей страны. Для этого 11 августа 1914 г. был образован чрезвычайный межведомственный государственный орган – верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов. Объединяя правительственную, общественную и частную деятельность по оказанию помощи этим лицам, он руководил работой всех структур, принимал пожертвования, распределял финансы, выделявшиеся на эти цели из государственного казначейства, и благотворительные взносы, не имевшие специального назначения.

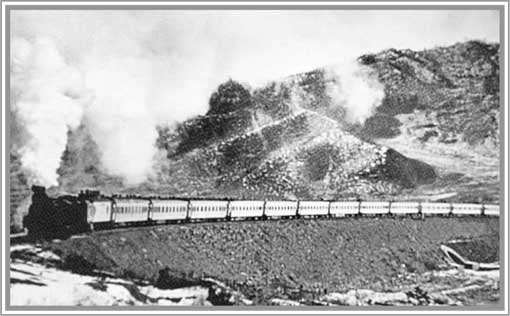

Военно-санитарный поезд им. Императрицы Александры Федоровны в пути. 1904–1905 гг.

Верховный совет возглавила императрица Александра Федоровна, вице-председательницами стали великая княгиня Елисавета Федоровна и великая княжна Ольга Николаевна. В его состав вошли представители государственного совета и думы, включая председателей, министров внутренних дел, финансов, путей сообщения, начальника главного управления землеустройства и земледелия, государственного контролера, а также руководителей благотворительных ведомств, комитетов и других организаций, оказывавших помощь жертвам войны и членам их семей – романовского и Алексеевского Главного комитетов, Попечительства о трудовой помощи, Красного Креста, всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам. (Прочие лица участвовали в деятельности верховного совета по назначению императрицы.)

Назначение Александры Федоровны верховной руководительницей нового органа должно было, как обычно, олицетворять заботу монаршей власти о защитниках отечества и их родных. Поддержание своего авторитета, в том числе и такими мерами, было необходимо самодержавию в условиях резко возросшей с началом войны социальной активности. Общественные круги, находившиеся в умеренной оппозиции к самодержавию, решили, тем не менее, помочь сражавшемуся государству. Вскоре после начала войны выяснилось, что оно справляется со своими обязанностями не очень хорошо. 30 июля (по старому стилю) 1914 г. в Москве на съезде уполномоченных от 43 губерний и войска донского был образован всероссийский земский союз помощи раненым и больным воинам. Так же в Москве 8–9 августа на съезде городских голов был учрежден всероссийский союз городов. Высочайшие разрешения, необходимые для функционирования любой общественной организации, были получены довольно быстро. Всероссийский земский союз был разрешен 12 августа, городской – 16 августа. Они приняли широкое участие в оказании помощи раненым и больным воинам. На средства земств и городов оборудовались госпитали, санитарные поезда, заготовлялись медикаменты. Вклад земского и городского союзов в помощь раненым и больным воинам был значительным. По данным на 1 июля 1915 г., Земский союз содержал 18,5 % коек для лечения воинов, городской – 12 %, Военное министерство – 28,4 %, Красный Крест – 4,5 % коек. Кроме того, 9 % коек содержались непосредственно городскими общественными управлениями. Всего силами земств и городов содержались 39,5 % коек[454]. Позже союзы включались в помощь беженцам. На предприятиях, им принадлежавших, изготовлялись предметы, необходимые для армии, – от сапог до боеприпасов.