Испытания отважных поморов завершились 15 августа 1749 года, когда к ним подошло судно олончанина Амоса Кондратьевича Корнилова, который и доставил уцелевших на родину. По утверждению известного российского морского историка первой половины XIX века Василия Берха описанные выше события имели самое прямое отношение к дальнейшим российским исследованиям в районе Шпицбергена. «Нечаянно попалась великой государыне сей (Екатерине II. — В. К.) книжечка под заглавием “Похождения четырех матрозов на острове Шпицбергене”. Бедственное их пребывание на земле сей тронуло чувствительное сердце монархини. Желая доставить новые способы и удобства для тех отважных промышленников Архангелогородской губернии, кои по недостатку других средств для пропитания должны снискивать оные между льдинами и снежными горами Шпицбергена, начертала она собственною рукою план новой экспедиции» (1821, с. 150–151). В этом контексте речь идет о двух плаваниях капитана 1-го ранга Василия Яковлевича Чичагова (впоследствии прославившегося в сражениях со шведами) в 1765–1766 годах. В подготовке экспедиции важнейшую роль сыграл Ломоносов, который в свою очередь широко использовал сведения о природе Шпицбергена, полученные от поморов-груманланов, в частности от Корнилова.

О себе этот помор в Морской российских флотов комиссии в начале 1764 года рассказал, что «имеет он ныне на Грунланде, у Шпицбергена и в Новой Земле морские, моржовые и прочие звериные промыслы. А перед сим за 23 года ходил он от города Архангельского и из Мезени кормщиком, за шкипера на прежних старинных и новоманерных судах…» (Перевалов, 1949, с. 243). На Шпицбергене он зимовал трижды, сделав туда до 10 морских рейсов. Таким образом, его опыт и знание арктической природы были не меньше, чем у поморов-новоземельцев, опрошенных позднее Крестининым. Ломоносов также называл его в числе своих друзей-поморов. Корнилов посещал острова Медвежий (где отметил, что там «рыбы-трески весьма много, а паче же на Русском конце») и Надежды, «который положение имеет весьма каменистое, доказывает на себе пять гор, гаваней никаких не имеется; и воды около его весьма быстрые; а промыслов на нем, кроме моржовых, никаких нет». Вполне определенно он связывал развитие ледовой обстановки с режимом ветров: «Когда долговременно дуют ветры норд, норд-ост и ост, то нагонят льду такое множество, что застилает море все и острова Пятигор, Медведь и Шпицберген». Последний остров он описывает как «частые высокие каменные, а между ними ледяные горы; и как на оных, так и где между ними небольшие ровные места — каменные и глинистые — есть; никакого лесу не растет; и трава простая, без цветков, вырастает не более вершка; которую олени питаются… Ловлены им были олени, песцы черные и белые, медведи белые ж, а черных медведей нет. Имеются и птицы-дикие гуси, чайки наподобие уток, гагарки…» и т. д. Особое внимание Корнилова к ледовым условиям понятно, тем более что он рисует ситуацию, в общем совпадающую с современными представлениями: «От 1720 года в разные лета случалось в пяти годах, что все промышленные суда во льдах у Шпицбергена раздавило. И в каждом году судов от семи до осьми погибло, от которых и людей менее десятой части осталось. И из оных некоторые спасли свой живот выездом на малых ботах в Норвегию, а четыре человека жили 6 лет на Шпицбергене без хлеба и без одежды, довольствуясь одним оленьим мясом; а платье носили из оленьих кож. А в те 6 лет никто для промыслов на Шпицберген для опасности от льдов не ходил; и оные четыре человека вывезены к городу Архангельскому на судне его, Корнилова, в 1749 году; которое тогда было послано для разведывания промысла» (Перевалов, 1949, с. 247–249). Этот помор приводит и другую крайне ценную информацию об отношениях поморов и иностранных китобоев: «Двоекратно судно его, Корнилова, грабили и как промысел, так и промышленные инструменты, снасти и ружья отняли… Во первом грабеже, в 1734 году иностранные суда оказались галанской нации» (там же, с. 244). Вся приведенная информация показывает, что мы имеем дело с весьма компетентным полярным мореходом, обладающим несомненным знанием тех условий, в которых проходила его деятельность. Именно это и оценил Ломоносов, который, обгоняя свое время, занимался не описанием полярных местностей, а создавал характеристику природного процесса Арктики, в первую очередь для мореплавания, в частности для экспедиции Чичагова.

Целый ряд оценок природного процесса, по сведениям Ломоносова, полностью соответствует современному уровню знаний. Так, он указал на разницу в ледовых условиях у берегов Шпицбергена, причем со ссылками на источник: «По оного же Корнилова скаскам западное море от реченного острова по большей части безледно бывает, восточное льдами наполнено» (Перевалов, 1949, с. 146), что для моряков имеет важнейшее значение. Также справедливо его мнение о том, что «полуденный ветер тянет, относит льды от северных берегов Шпицбергенских» (там же, с. 146), хотя здесь скорее проявляется влияние теплых морских течений и т. д. Разумеется, приведенными примерами изыскания корифея российской науки не ограничивались — достаточно напомнить его работу Ломоносова «Мысли о происхождении ледяных гор в северных морях», частично описанную выше (подробнее гл. 5), однако здесь мы ограничимся лишь тем, что напрямую связано с плаванием к Шпицбергену. Показательно, что Ломоносов настолько был в курсе особенностей арктической природы, что совершенно отчетливо видел разницу между Шпицбергеном и Новой Землей: «Тамошний климат оказывается теплее, оттепели зимой бывают чаще, нежели на Новой Земле, а западное Груманское море теплее, гавани от льдов освобождаются много ранее, западный берег почти всегда чист… и ежели когда льды наносит, то не от запада, куда сперва путь предпринять должно, но больше от полудня, иногда ж от севера заворачивает, и оный лед по всем обстоятельствам видно, что от Сибирских берег» (Перевалов, 1949, с. 254). С позиций нашего времени это означает, что наш великий предшественник мыслил системно, связывая воедино ледовую обстановку, морские и воздушные течения на огромных пространствах Арктики, включая генеральный дрейф льдов, открытый Нансеном полтора века спустя.

По праву сама экспедиция Чичагова может считаться первым научным предприятием на архипелаге. Для обеспечения намеченного плавания было решено создать зимовочную базу на западном побережье архипелага, для чего летом 1764 года туда отправилась целая армада из шести кораблей под начальством лейтенанта Михаила Немтинова.

Русанов на вершине горы Вильчека с курсантом Непве.

Отряд доктора Канднотти по возвращении из Незнаемого залива.

Архангельский губернатор И. В. Сосновский.

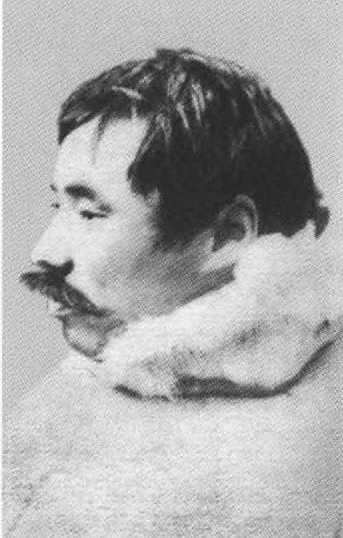

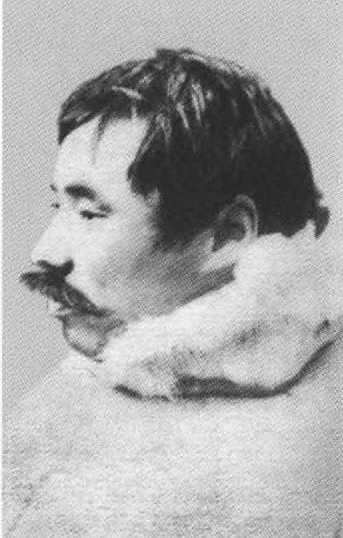

Тыко (Илья Константинович) Вылка.

Русанов в поисках ископаемой фауны.