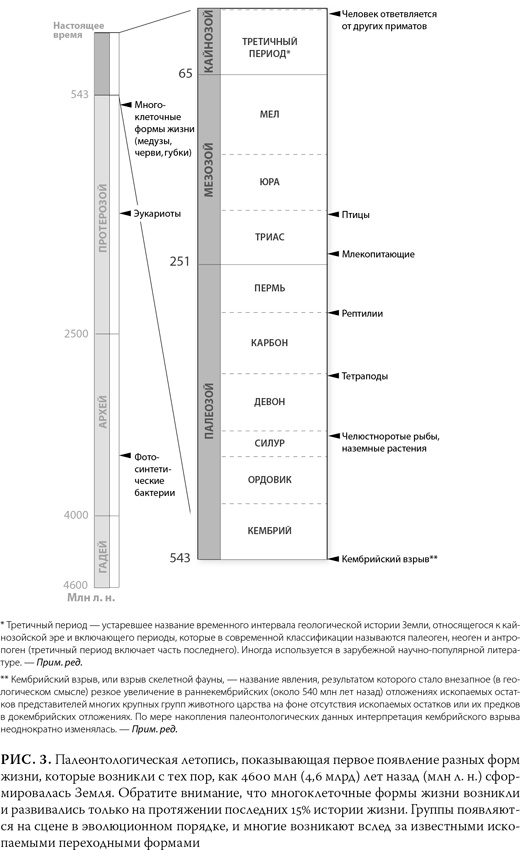

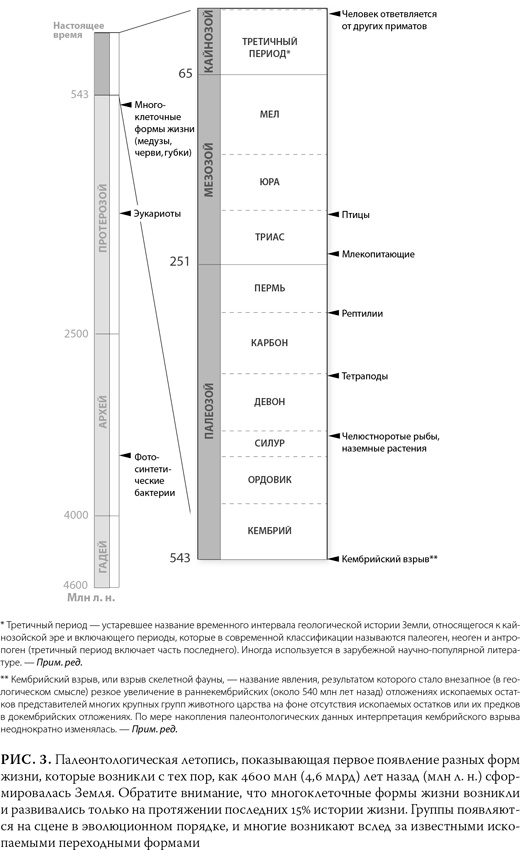

Спустя 50 млн лет мы уже видим первых настоящих амфибий, а по прошествии еще 50 млн лет появляются и рептилии. Первые млекопитающие выходят на сцену около 250 млн лет назад (как и прогнозировалось, они происходят от предков-рептилий), а первые птицы, которые также происходят от рептилий, появляются на 50 млн лет позже млекопитающих. После своего появления первые млекопитающие наряду с насекомыми и земными растениями становятся все более разнообразными, и, по мере того как мы приближаемся к верхним пластам породы, ископаемые все больше напоминают современные виды. Люди на этой сцене совсем новички: наша родословная ответвилась от других приматов всего 7 млн лет назад, и на шкале эволюции это узенькая полоска. Чтобы заострить внимание на этом моменте, проводились самые разные и изобретательные аналогии, но его нелишне будет подчеркнуть еще раз. Если весь ход эволюции представить себе как один год, то самые первые бактерии появятся в конце марта, но первых предков человека мы увидим только в 6 часов вечера 31 декабря

[17]. Золотой век античной Греции, около 500 г. до н. э., наступит лишь за 30 секунд до полуночи.

Хотя палеонтологическая летопись растений довольно скудна (ведь у них мало твердых частей, которые превращались бы в окаменелости), но характер эволюции в целом прослеживается сходный. Самые древние растения – это мхи и водоросли, следом появляются папоротники, потом хвойные, затем покрытосеменные (цветковые) растения.

Как показывает палеонтологическая летопись, появление биологических видов разворачивалось далеко не случайным образом. Сложным организмам предшествовало появление простых, предполагаемые предки появились раньше потомков, а самые недавние ископаемые больше всех похожи на современные виды. Многие крупные группы, как выяснилось, связаны между собой переходными формами. И никакой теорией особого сотворения – вообще никакой теорией, помимо эволюционной – эти закономерности не объяснишь.

Окаменелая эволюция и видообразование

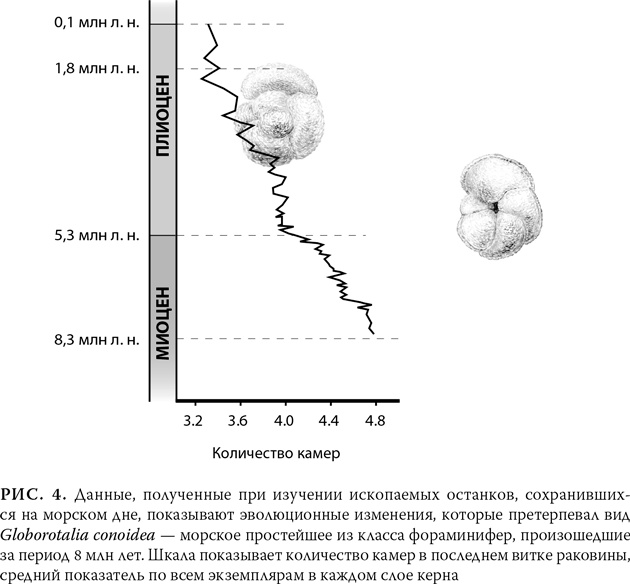

Чтобы показать постепенные эволюционные изменения в ряде поколений, требуется хорошая последовательность осадочных пород, желательно таких, которые сменяли друг друга быстро (так что каждый период представлен толстым пластом породы, что позволяет отчетливее проследить перемены). Желательно также, чтобы в последовательности не было пропущенных слоев, поскольку если один из слоев в середине пропущен, то плавный эволюционный переход выглядит как внезапный «скачок».

Идеальным примером служат крошечные морские организмы, скажем, планктон. Таких организмов миллиарды, у многих есть твердый скелет, и они, что очень удобно для исследователя, опускаются после смерти прямо на дно океана, укладываясь в четкой последовательности слой за слоем. Собрать образцы таких организмов, не нарушая порядок слоев, проще простого: нужно лишь пробурить морское дно с помощью длинной трубы, вытянуть наверх цилиндрическую колонку породы (керн) и прочитать (и датировать) его снизу доверху.

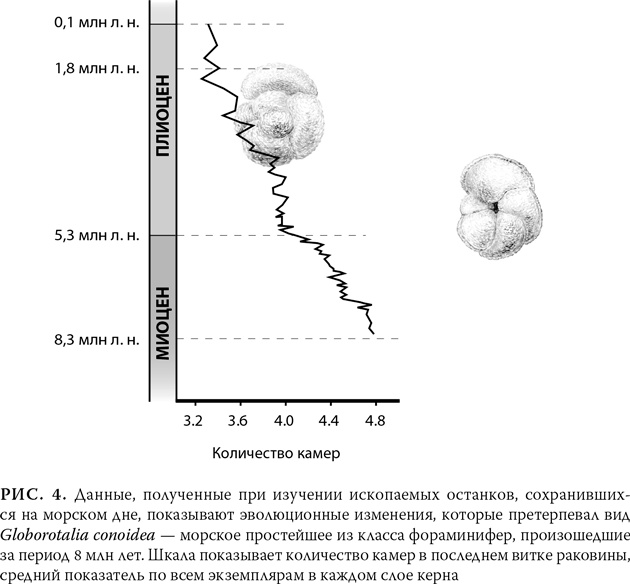

Прослеживая отдельный ископаемый вид с помощью керна, зачастую можно увидеть, как он развивался. На рис. 4 показан пример эволюции крошечного одноклеточного морского простейшего, которое строит спиральную раковину и по мере роста надстраивает новые ее камеры. Образцы взяты из керна длиной 200 м, добытого с морского дна неподалеку от Новой Зеландии, и представляют около 8 млн лет эволюции. Рисунок показывает изменения, которые со временем произошли с одним из отличительных признаков этого простейшего: изменилось количество камер в последнем витке раковины. Здесь с течением времени мы видим довольно плавную и постепенную перемену: в начале у одноклеточного приходится примерно 4,8 камеры на завиток, а к концу – около 3,3 камеры на завиток, т. е. уменьшение составляет около 30 %.

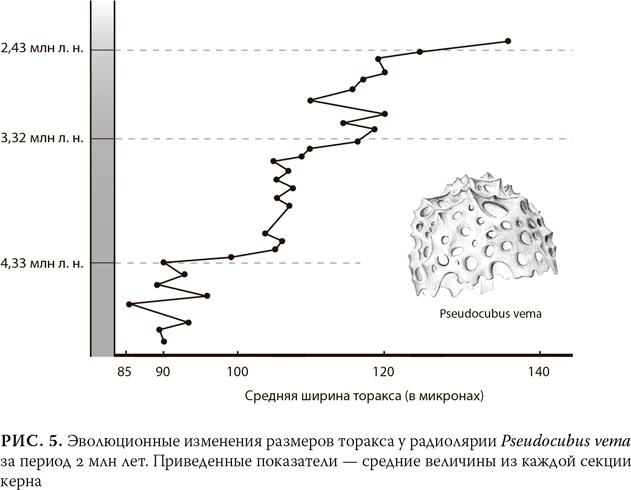

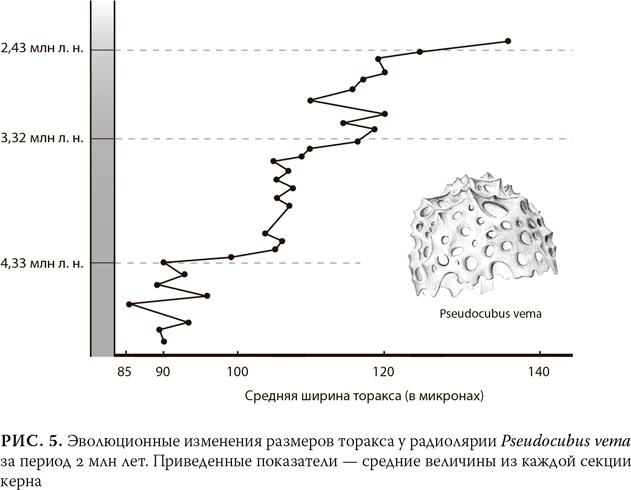

Эволюции, даже постепенной, вовсе не обязательно всегда происходить плавно или равномерно. На рис. 5 показан более неравномерный вариант развития другого морского микроорганизма – радиолярии Pseudocubus vema. В этом случае геологи взяли образцы, располагавшиеся на равном расстоянии друг от друга, из восемнадцатиметрового керна, поднятого с морского дна неподалеку от Антарктиды и соответствующего временно́му промежутку приблизительно 2 млн лет. Признак, который был подвергнут исследованию, – ширина центральной части (так называемый «грудной отдел», торакс) цилиндрического скелета организма, разделенного пережимами на три отдела. Хотя с течением времени размер этого отдела увеличился примерно на 50 %, процесс шел неравномерно. Периоды, когда размер скелета радиолярии практически не менялся, чередовались с периодами более быстрых изменений. Такой тип эволюции часто встречается среди ископаемых останков, и было бы совершенно понятно, если бы подобные перемены были в свое время вызваны факторами окружающей среды, например колебаниями климата или солености. Сами по себе условия окружающей среды меняются нерегулярно и неравномерно, поэтому давление естественного отбора то усиливается, то ослабевает.

Давайте рассмотрим эволюцию более сложного вида: трилобитов. Трилобиты были членистоногими и принадлежали к той же группе, что насекомые и пауки. Поскольку тело трилобита защищал прочный панцирь, эти ископаемые попадаются в древних породах очень часто (не исключено, что вам удастся купить трилобита в сувенирном магазине при каком-нибудь зоологическом музее). Питер Шелдон, на тот момент работавший в дублинском Тринити-колледже, собирал ископаемых трилобитов в Уэльсе, в слое глинистых сланцев, охватывавшем около 3 млн лет. В этой породе он обнаружил восемь отчетливых линий трилобитов, и с течением времени в каждой из них происходили эволюционные изменения: менялось количество пигидиальных борозд, т. е. сегментов в задней части тела

[18]. На рис. 6 показаны изменения у нескольких таких линий. Хотя за весь период, который охватывали образцы, каждый вид в целом демонстрировал прирост количества сегментов, но, если сравнивать разные виды, изменения у каждого из них не только не соотносились с изменениями у другого, но иногда в течение одного и того же периода происходили в противоположных направлениях.

Увы, мы понятия не имеем, какие конкретные воздействия вызвали эволюционные изменения у этих планктонных организмов и трилобитов. Находить свидетельства эволюции в палеонтологической летописи всегда гораздо проще, чем понять, что именно ее вызвало, поскольку, хотя ископаемые и сохранились до наших дней, какова была их среда обитания, неизвестно. Мы можем лишь сказать, что эволюция у них имела место, она была постепенной и у нее менялись как темп, так и направление.