Таким образом, чтобы показать, что у двух групп был общий предок, нам не требуется отыскивать и предъявлять ископаемые останки именно того вида, который был их общим предком, или даже вида, находившегося на прямой линии наследования от этого предка к потомкам. Скорее, нам нужно лишь отыскать ископаемые, наделенные чертами, общими для двух групп, а также, что очень важно, нам необходимы хронологические доказательства, показывающие, что эти ископаемые появляются в палеонтологической летописи в нужное время. Переходный вид – это не то же самое, что предковый вид; это просто вид, который сочетает в себе черты организмов, живших до и после него. Учитывая фрагментарность палеонтологической летописи, отыскать эти формы в нужный хронологический период – цель логичная и реалистичная. Например, на переходе от рептилий к птицам переходные формы должны выглядеть как ранние рептилии, но наделенные некоторыми чертами пернатых. Мы наверняка найдем эти переходные ископаемые в том периоде, когда рептилии уже появились, но современные птицы еще не успели возникнуть. Далее переходные формы не обязательно должны находиться на прямой линии наследования от предка к ныне живущему потомку: они могут быть сестринскими эволюционными ветвями, которые вымерли. Как мы увидим, у динозавров, от которых произошли птицы, имелись перья, но некоторые пернатые динозавры продолжали существовать долгое время после того, как появились другие животные, похожие на птиц. Эти поздние виды пернатых динозавров также служат доказательством эволюции, потому что сообщают нам нечто важное о происхождении птиц.

Получается, что датирование и до некоторой степени внешний облик переходных видов отчасти можно предсказать, исходя из эволюционной теории. Часть сравнительно недавних и очень важных прогнозов, которые удалось сделать, касаются нашей собственной группы – позвоночных.

Путь на сушу: от рыб к амфибиям

Одним из крупнейших сбывшихся прогнозов в эволюционной биологии стало открытие переходной формы между рыбами и амфибиями, сделанное в 2004 г. Это ископаемый вид Tiktaalik roseae, который дает нам возможность понять, как позвоночные переселились на сушу. Открытие этого вида – потрясающее доказательство эволюционной теории.

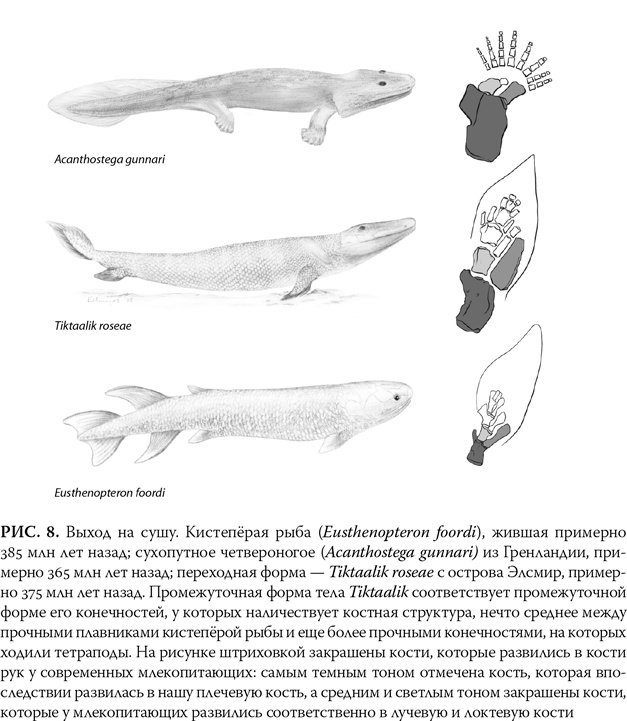

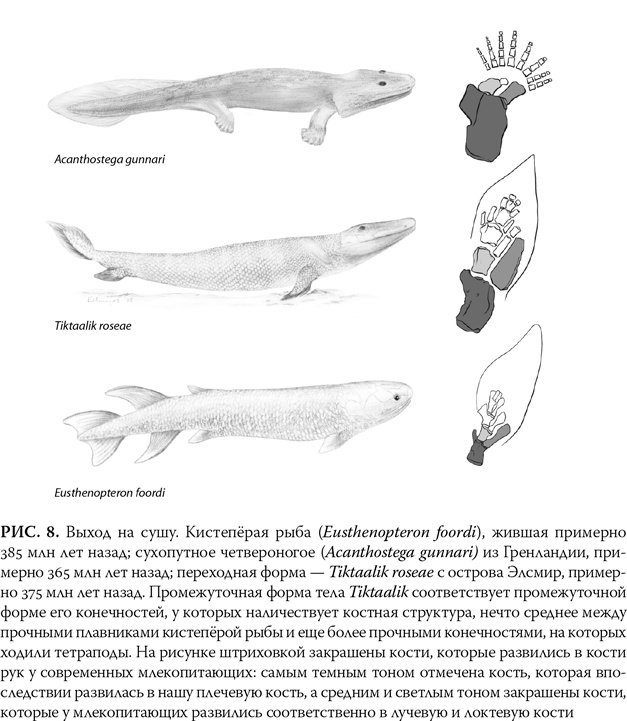

Примерно 390 млн лет назад единственными позвоночными были рыбы. Но 30 млн лет спустя мы уже видим явных животных – тетрапод: четвероногих позвоночных, которые передвигались по суше. Эти ранние четвероногие в некоторых отношениях напоминали современных амфибий: у них были плоские головы и тела, отчетливо выраженная шея, хорошо развитые лапы, а также плечевой и тазовый пояса. Тем не менее у них просматривается и прочная связь с предшественниками-рыбами, особенно с группой, известной как кистепёрые рыбы, названной так из-за крупных костистых плавников, которые позволяли представителям группы ползать по дну мелких озер и ручьев. Ранние тетраподы имели рыбоподобный облик: у них была чешуя, а также схожие с рыбами кости конечностей и головы (рис. 8).

Как эта ранняя рыба развивалась, чтобы получить способность жить на суше? Этим вопросом интересовался, точнее, был одержим мой коллега по Чикагскому университету Нил Шубин. Нил посвятил многие годы изучению того, как из плавников развились конечности, и страстно хотел разобраться в ранних стадиях этой эволюции.

Вот тут на сцену выходит тот самый прогноз. Если 390 млн лет назад существовали кистепёрые рыбы, но не было сухопутных позвоночных, а 360 млн лет назад сухопутные позвоночные уже точно появились, то где искать переходные формы? Где-то между этими этапами. Следуя этой логике, Шубин спрогнозировал, что, если переходные формы существовали, их надлежит искать в слое пород, которому около 375 млн лет. Кроме того, следует искать ископаемые в слое, который образовался из пресноводных, а не из морских отложений, потому что и поздние кистепёрые рыбы, и ранние амфибии обитали в пресной воде.

Изучая карту открытых пресноводных отложений, относящихся к нужному периоду, Шубин и его коллеги методом исключения остановились на палеонтологически неизученном регионе Канадской Арктики – острове Элсмир, который находится в Северном Ледовитом океане, к северу от Канады. И после пяти лет дорогостоящих и бесплодных поисков исследователи наконец нашли то, что искали: группу ископаемых скелетов, покоившихся один на другом в осадочной горной породе на месте древнего пресноводного ручья. Когда Шубин впервые увидел ископаемые останки, показавшиеся из горной породы, он сразу понял, что нашел ту самую переходную форму. В честь местных жителей-эскимосов и благотворителя, который помогал финансировать экспедицию, ископаемое нарекли Tiktaalik roseae (Tiktaalik на эскимосском означает «большая пресноводная рыба», а roseae – зашифрованная отсылка к анонимному дарителю).

Tiktaalik roseae наделен чертами, которые позволяют говорить о том, что он – связующее звено между более ранними кистепёрыми рыбами и более поздними амфибиями (рис. 8). Обладавший жабрами, чешуей и плавниками, он, несомненно, был рыбой, которая жила в воде. Однако у него имеются и черты, присущие амфибиям. Во-первых, голова у него плоская, как у саламандры, а глаза и ноздри расположены скорее в верхней части, чем по бокам черепа. Это позволяет предположить, что тиктаалик обитал на мелководье, мог высовывать голову и, возможно, дышать над поверхностью воды. Плавники у него стали более твердыми и позволяли животному приподняться, чтобы оглядеться по сторонам. Кроме того, у тиктаалика, как и у ранних амфибий, была шея. У рыб шеи нет, их черепа непосредственно соединены с плечами.

Но важнее всего то, что у тиктаалика есть две новые по сравнению с предшественниками черты, которые впоследствии помогли его потомкам переселиться на сушу. Первая – это комплект прочных ребер, которые помогали животному набирать воздух в легкие и перегонять кислород из жабр (тиктаалик мог дышать двумя способами). Вторая – то, что вместо множества маленьких косточек, которые имелись в плавниках у кистепёрой рыбы, у тиктаалика в конечностях костей было меньше и они были прочнее, а по количеству и положению были такими же, как у всех сухопутных существ, возникших позже, в том числе и у человека. В сущности, эти конечности представляли собой наполовину плавник, наполовину лапу.

Ясно, что тиктаалик был хорошо приспособлен для обитания в мелководном пресном водоеме, для того чтобы ползать по дну, приподниматься, выглядывать над поверхностью воды и вдыхать воздух. Учитывая его строение, можно увидеть следующий, решающий шаг эволюции, который, возможно, включал в себя и иные, новые повадки. Некоторые потомки тиктаалика расхрабрились настолько, что выбрались из воды на своих крепких лапах-плавниках, возможно, чтобы перебраться по суше в другой ручей (именно так ведет себя современная необычная тропическая рыба илистый прыгун), спастись от хищников или, быть может, найти пищу среди множества уже возникших в процессе эволюции гигантских насекомых. Если передвижение по суше сулило какие-то преимущества, то естественный отбор мог превратить этих рыб-исследователей в амфибий. Этот первый маленький шаг на сушу оказался гигантским шагом для позвоночных в целом, потому что в конечном итоге он привел к появлению всех сухопутных позвоночных.