Зачем бы верховному творцу помещать столь различные между собой растения с похожим обликом в разные части света, которые кажутся экологически одинаковыми? Не разумнее было бы поместить одинаковые виды растений в районы с одинаковым типом почвы и климата?

Возможно, вы возразите, что хотя пустыни и кажутся похожими, однако условия в них различаются незаметными, но существенными чертами, так что семейства кактусовых и молочайных были сотворены так, чтобы каждое было максимально приспособленным к своей среде обитания. Однако это объяснение не работает: когда кактусы завезли в пустыни Старого Света, где они изначально не произрастали, они там прекрасно прижились. Например, североамериканскую опунцию завезли в Австралию в начале 1800-х гг. первопоселенцы, планировавшие с ее помощью добывать красный краситель из насекомого под названием кошениль, который питается опунцией (краситель также называется кошениль и именно он придает персидским коврам глубокие оттенки темно-красного цвета). К XX в. опунция распространилась так широко, что стала настоящим бедствием: этот сорняк заполонил тысячи акров сельскохозяйственных угодий, а меры, принимаемые для борьбы с опунцией, были жестокими, но тщетными. Обуздать распространение опунции удалось лишь в 1926 г. с помощью кактусовой огневки: гусеницы этих бабочек живут и питаются на опунциях, эффективно ограничивая их численность. Это один из первых и наиболее успешных примеров биологического контроля. Так что опунции совершенно точно способны жить в австралийских пустынях, хотя природные суккуленты в этих краях принадлежат к молочайным.

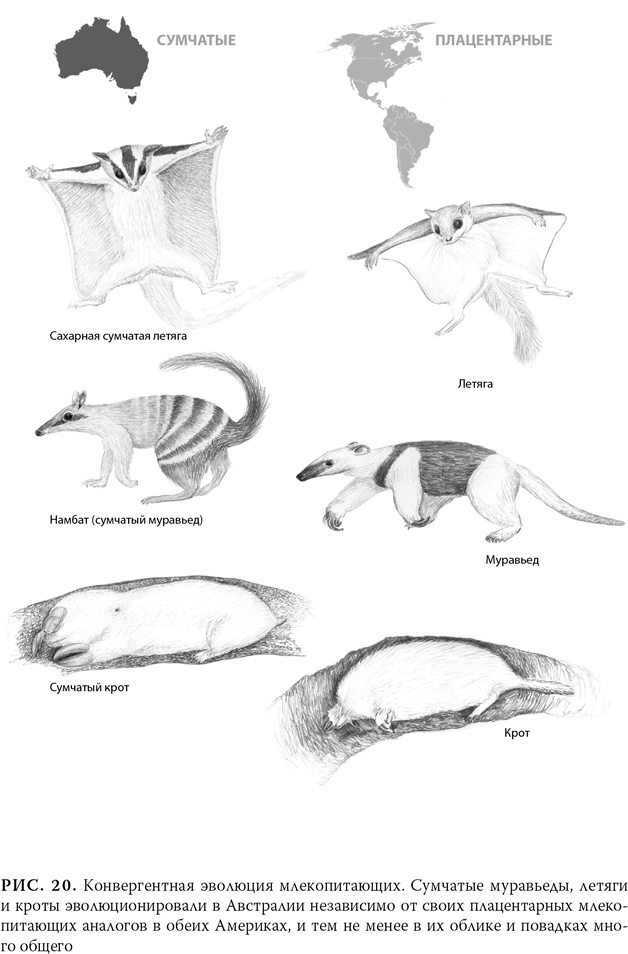

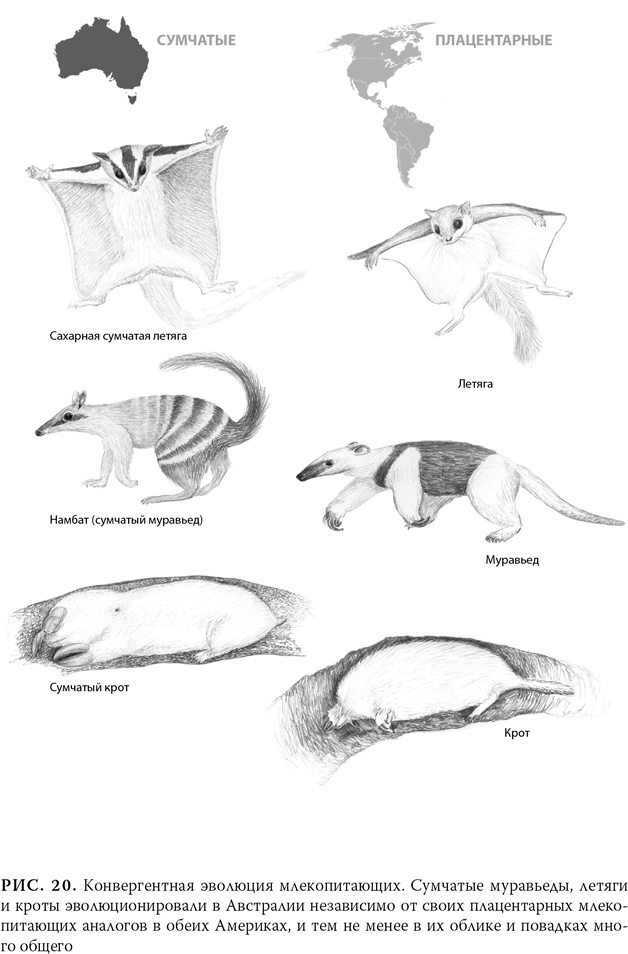

Самый известный пример разных видов, которые играют одинаковые роли, – сумчатые млекопитающие, в наши дни обитающие в основном в Австралии (виргинский опоссум – хорошо известное исключение), и плацентарные млекопитающие, которые преобладают в остальных частях света. У двух групп наблюдаются существенные анатомические различия, в первую очередь касающиеся репродуктивной системы: практически у всех сумчатых есть сумки, а детеныши появляются на свет очень недоразвитыми, в то время как у плацентарных млекопитающих есть плацента, позволяющая потомству рождаться более развитым. Тем не менее в остальном некоторые сумчатые и плацентарные удивительно похожи между собой. Существуют, например, сумчатые кроты, по облику и повадкам очень похожие на плацентарных кротов; сумчатые мыши, напоминающие плацентарных мышей; сахарные сумчатые летяги, которые перелетают с дерева на дерева точно так же, как плацентарные летяги, и сумчатые муравьеды, повадками полностью схожие с южноамериканскими плацентарными муравьедами (рис. 20).

Здесь снова может возникнуть вопрос: если животные были созданы намеренно, почему верховный творец создал на разных континентах в корне различных животных, которые тем не менее так похожи по облику и повадкам? Нельзя сказать, чтобы сумчатые были безусловно лучше приспособлены к жизни в Австралии, чем плацентарные, потому что, когда плацентарных млекопитающих завезли в Австралию, они там отлично прижились. Например, завезенные в Австралию кролики превратились в настоящее бедствие и вытеснили местных сумчатых: скажем, кроличьего бандикута или обыкновенного билби (маленькое млекопитающее с необычайно длинными ушами). Чтобы помочь финансировать кампанию по искоренению кроликов, специалисты по охране окружающей среды предлагают заменить пасхального кролика на пасхального билби: каждую осень полки австралийских супермаркетов заполняются полчищами этих шоколадных зверьков.

Ни один креационист – ни библейского, ни какого-либо иного толка – до сих пор не смог предложить правдоподобного объяснения тому, почему разные типы животных в разных местообитаниях имеют сходный внешний облик. Все, на что способны креационисты, – это ссылаться на непостижимые причуды творца. Однако теория эволюции вполне способна объяснить эту закономерность, и объясняет она ее хорошо известным процессом под названием конвергентная эволюция. Суть проста. Биологические виды, которые живут в похожих условиях, подвергаются сходному давлению отбора, поэтому адаптируются похожим образом, или конвергируют: приобретают сходный вид и повадки, несмотря на то что никакого родства между ними нет. Однако эти виды все равно сохраняют ключевые различия, которые и указывают на разницу в их происхождении. (Самый известный пример конвергенции, или сближения, – это маскирующий белый окрас, присущий таким разным арктическим животным, как белый медведь и полярная сова.) Предок сумчатых когда-то поселился в Австралии, в то время как плацентарные расселились в остальных частях мира. И плацентарные, и сумчатые породили множество видов, и эти виды адаптировались к разной среде обитания. Если ты выживаешь и размножаешься лучше, потому что роешь норы под землей, то естественный отбор уменьшит твои глаза и даст тебе мощные когти для рытья, и не важно, к какому семейству ты принадлежишь – к сумчатым или плацентарным. Однако у тебя все равно сохранятся отдельные характерные признаки твоих предков.

У кактусовых и молочайных также есть конвергентное сходство. Предок молочайных поселился в Старом Свете, а прародитель кактусовых – в обеих Америках. У видов, которым удалось выжить в пустыне, развились похожие адаптации: если растешь в сухом климате, лучше стать жестким и безлиственным и приобрести толстый стебель, чтобы запасать в нем воду. Таким образом естественный отбор придал кактусовым и молочайным похожую форму.

Конвергентная эволюция демонстрирует то, как работают вместе все три части эволюционной теории: общее происхождение, видообразование и естественный отбор. Общее происхождение объясняет, почему у австралийских сумчатых есть некоторые общие черты (например, две вагины и двойная матка у самок), а у плацентарных общих признаков больше (например, эластичная плацента). В процессе видообразования каждый общий предок дает начало множеству разных потомков. А естественный отбор обеспечивает каждому биологическому виду хорошую адаптированность к окружающим условиям. Соедините эти три начала, прибавьте к ним тот факт, что в отдаленных друг от друга частях света могут быть одинаковые природные условия, и в сумме вы получите конвергентную эволюцию – и простое объяснение общих биогеографических закономерностей.

Что касается того, как же сумчатые попали в Австралию, это часть еще одной эволюционной истории – истории, которая ведет к поддающемуся проверке предсказанию. Самые ранние ископаемые сумчатые, которым около 80 млн лет, были обнаружены не в Австралии, а в Северной Америке. По мере развития сумчатые распространялись в южном направлении и около 40 млн лет назад достигли того, что сейчас является южной оконечностью Южной Америки. Сумчатые добрались до Австралии примерно 10 млн лет назад, где начался процесс видообразования, породивший двести с лишним видов, которые обитают там и по сей день.

Но как сумчатые сумели пересечь Южный Атлантический океан? Ответ прост: его тогда еще не было. Во времена переселения сумчатых Южная Америка и Австралия были соединены и представляли собой часть южного суперконтинента Гондвана. Этот массив суши к тому времени уже начал разделяться, чтобы впоследствии сформировать Атлантический океан, однако оконечность Южной Америки еще была соединена с тем, что сейчас является Антарктидой, а она, в свою очередь, была соединена с тем, что сейчас стало Австралией (рис. 21). Поскольку сумчатым пришлось пройти по суше из Южной Америки в Австралию, они наверняка прошли через Антарктиду. Поэтому можно с уверенностью предсказать следующее: в Антарктиде наверняка есть ископаемые сумчатые, чей возраст примерно 30–40 млн лет.