В ранних ископаемых находках из Кении, которые объединили под общим названием австралопитек анамский, также просматриваются волнующие признаки бипедальной локомоции: это заметно по единственной окаменелой кости ноги. Однако решающая находка была сделана американским палеоантропологом Дональдом Джохансоном во время поисков ископаемых останков в Афарской низменности, в одном из регионов Эфиопии. Утром 30 ноября 1974 г. Джохансон проснулся с предчувствием, что сегодня ему улыбнется удача, что и записал в своем полевом журнале. Однако он даже не представлял себе, до какой степени ему повезет в этот день. После целого дня напрасных раскопок в высохшем овраге Джохансон и его аспирант Том Грей уже готовы были сдаться и вернуться в лагерь. Внезапно Джохансон заметил на земле кость гоминида, а затем еще одну и еще. Примечательно, что исследователи наткнулись на кости одной-единственной особи, которую позже формально записали как АЛ 288–1, однако она куда больше известна под именем Люси – так ее назвали по песне «Битлз» «Люси в бриллиантовом небе»: эту песню в лагере в тот день без конца крутили в честь замечательной находки.

Когда сотни фрагментов скелета Люси были собраны, оказалось, что перед исследователями особь женского пола ранее неизвестного науке вида, австралопитека афарского (Australopithecus afarensis), возраст которой насчитывал 3,2 млн лет. Люси было от двадцати до тридцати лет, ее рост составлял всего 105 см, вес – 27 кг, и, судя по всему, она болела артритом. Но, что всего важнее, Люси была прямоходящей.

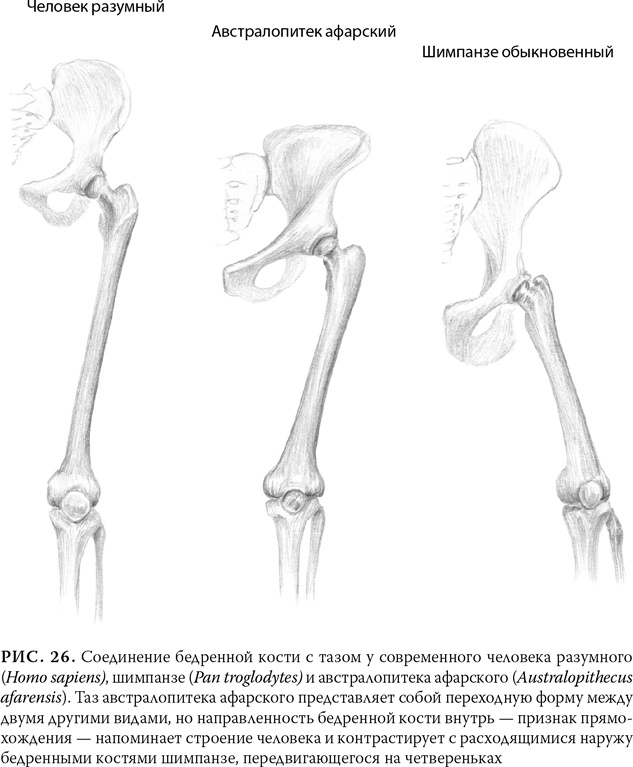

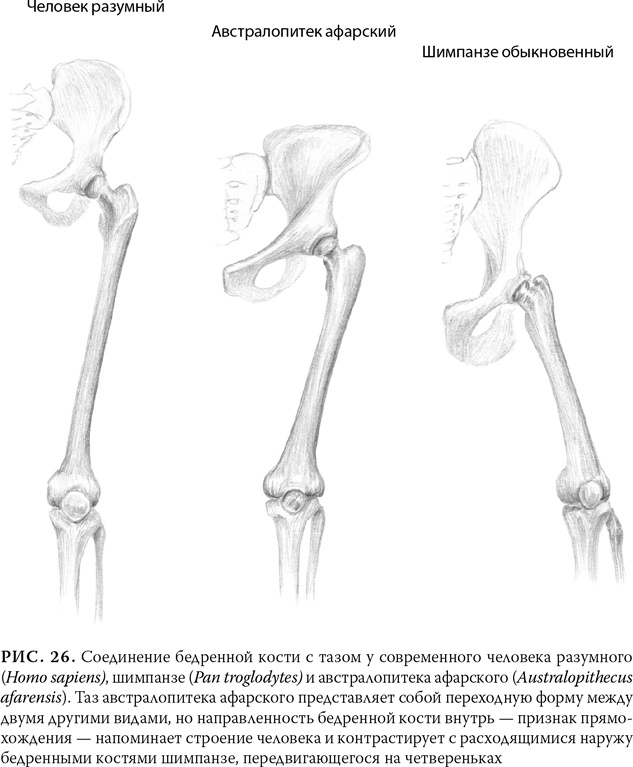

Из чего это следует? Из того, как бедренная кость соединяется с тазовой на одном конце и с коленом на другом (рис. 26). У двуногих прямоходящих приматов, таких как мы, бедренные кости расположены под углом друг к другу, так что центр тяжести во время ходьбы не смещается и делает возможным и удобным прямохождение на двух ногах. У обезьян, которые передвигаются с опорой на костяшки, бедренные кости слегка расходятся наружу, придавая обезьянам слегка кривоногий вид. Если обезьяна пытается ходить прямо, то у нее получается лишь неуклюже ковылять, словно маленький бродяжка, персонаж Чарли Чаплина

{45}. Если внимательно посмотреть на расположение бедренной кости у ископаемого примата и на то, как она соединена с тазом, вы легко определите, передвигалась ли эта особь на двух ногах или на четырех. Если бедренные кости направлены под углом внутрь, их владелец относился к двуногим прямоходящим. Бедренные кости Люси расположены почти под таким же углом, как у современных людей. Она была прямоходящей. Ее таз также гораздо больше напоминает таз современного человека, чем таз шимпанзе.

Группа палеоантропологов под руководством Мэри Лики подтвердила, что австралопитек афарский был прямоходящим: ученые сделали еще одну поразительную находку в Танзании – знаменитые следы Лаэтоли. В 1976 г. Эндрю Хилл и другие участники группы во время перерыва в полевой работе предавались любимой забаве: кидались друг в друга лепешками засохшего слоновьего навоза. Выискивая подходящий снаряд в высохшем русле реки, Хилл наткнулся на цепочку окаменелых следов. Они были тщательно извлечены, и оказалось, что это дорожка длиной 27 м, оставленная двумя гомининами, которые совершенно явно были прямоходящими (отпечатков костяшек обнаружено не было) и шли во время пылевой бури, вызванной извержением вулкана. После бури прошел дождь, превративший пыль в твердый вулканический туф, который затем покрылся еще одним слоем сухой пыли, сохранившей отпечатки.

Следы Лаэтоли на вид практически идентичны тем, которые оставляет современный человек, когда ходит по мягкой земле. Кроме того, отпечатки явно принадлежали сородичам Люси: следы были подходящего размера, и возраст самой дорожки составлял 3,6 млн лет, а австралопитек афарский – единственный известный вид гоминин этого возраста. Итак, перед нами редчайшая находка – ископаемые отпечатки следов, по которым можно реконструировать поведение человека

{46}. Одна из цепочек следов больше другой, поэтому, вероятно, они оставлены мужчиной и женщиной (прочие ископаемые находки австралопитека афарского по своему размеру проявляли признаки полового диморфизма). Женские следы с одной стороны чуть глубже, чем с другой, так что, возможно, она несла на бедре маленького ребенка. Эта двойная цепочка следов позволяет представить, как маленькая волосатая чета прокладывает себе путь по равнине во время извержения вулкана. Были ли они напуганы, держались ли за руки?

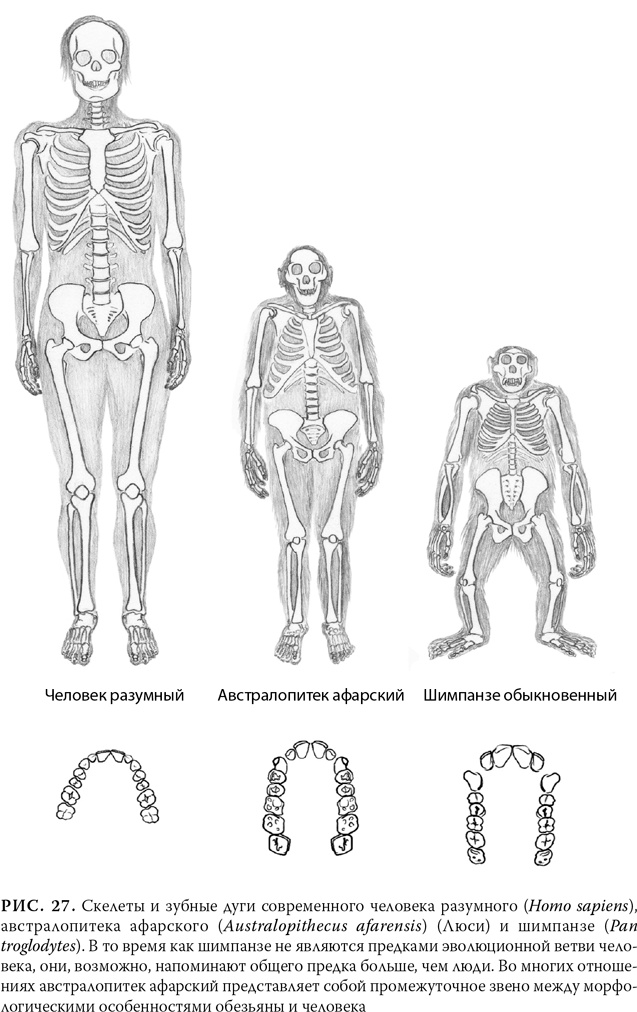

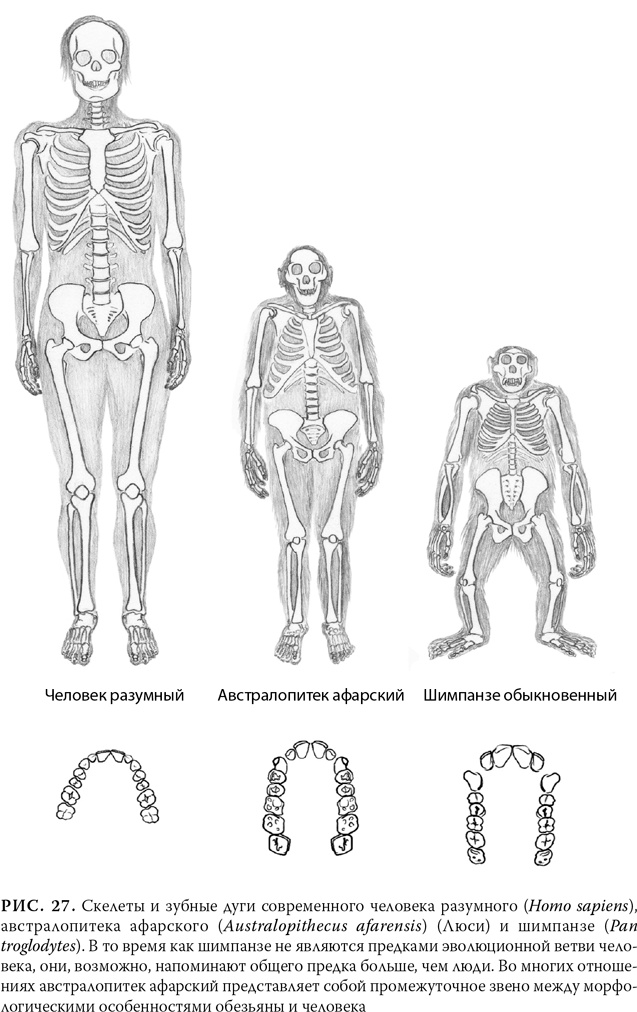

Подобно другим представителям рода австралопитеков, голова Люси очень напоминала обезьянью, а размер черепной коробки был такой же, как у шимпанзе. Однако в ее черепе просматриваются также и человеческие черты: например, наполовину параболическая зубная дуга и относительно небольшие клыки (рис. 25 и 27). Остальные части тела, помимо головы и таза, представляют собой смесь обезьяньих и человеческих черт: руки у Люси были длиннее, чем у современного человека, но короче, чем у шимпанзе, а фаланги несколько изогнуты, как у обезьян. Это позволило исследователям предположить, что австралопитек афарский, возможно, хотя бы часть времени проводил на деревьях.

Вряд ли можно мечтать о более наглядной находке, чем Люси – красноречивый образец переходной формы между человеком и древними обезьянами. Ее голова больше похожа на обезьянью; в середине туловища сочетаются черты и человека, и обезьяны, а ниже она практически человек. Люси также сообщает принципиально важные сведения о человеческой эволюции: прямохождение развилось у нас гораздо раньше, чем большой мозг. Это открытие шло вразрез с общепринятым убеждением, что большой мозг появился первым, и заставило ученых пересмотреть то, как естественный отбор сформировал современного человека.

После австралопитека афарского палеоантропологическая летопись являет собой озадачивающую смесь грацильных видов рода австралопитеков, которая тянется 2 млн лет. Если рассматривать их в хронологическом порядке, они демонстрируют движение вперед, к более современной человеческой форме: зубная дуга становится все более параболической, мозг увеличивается, а скелет постепенно утрачивает обезьяноподобные черты.

Затем начинается некоторая путаница, потому что 2 млн лет назад проходит рубеж между ископаемыми, которые были отнесены к роду австралопитеков (Australopithecus), и теми, которые относятся к более современному роду Homo. Однако не следует думать, что эта перемена названия означает, будто произошло некое мгновенное событие: внезапно возникли «настоящие люди». То, как именно назвали ископаемую находку, зависело от размера ее мозга: ископаемые, мозг которых при жизни был больше, относили к роду Homo, а с меньшим – к Australopithecus обычно с несколько произвольной границей примерно 600 куб. см. У некоторых ископаемых представителей рода австралопитеков, таких как австралопитек афарский, величина мозга оказывается настолько промежуточной, что ученые яростно спорят о том, отнести ли данный вид к человеку или австралопитеку. Проблема определения осложняется тем фактом, что даже в пределах одного вида наблюдается заметный разброс в размерах мозга. (Например, у современного человека размер мозга варьирует очень сильно – от 1000 до 2000 куб. см, и, кстати, никак не соотносится с уровнем интеллекта.) Но семантические трудности не должны помешать осознанию того, что у этих поздних австралопитеков, уже прямоходящих, начали проявляться изменения зубов, черепа и мозга, которые предвещали появление современных людей. Весьма вероятно, что родословная, которая породила современного человека, включала в себя по меньшей мере один из этих видов.