– Только ты молчи! Понимаешь, молчи! Он не заметит.

Клюев действительно не заметил.

Сказал ему Есенин об этом и просил у него прощения уже позже, когда мы втроем вернулись в гостиницу. Вслед за нами пришел художник Мансуров.

Есенин читал последние стихи.

– Ты, Николай, мой учитель. Слушай

[1683].

Когда Есенин закончил читать, он “потребовал, чтобы Клюев сказал, нравятся ли ему стихи”

[1684]. То, что произошло дальше, но-настоящему, всерьез омрачило последнюю встречу двух поэтов. Клюев не принял новые есенинские стихи, он, как и Юрий Тынянов, счел их примитивными и сусальными и не стал этого особенно скрывать.

“Умный Клюев долго колебался и наконец съязвил:

– Я думаю, Сереженька, что если бы эти стихи собрать в одну книжечку, они стали бы настольным чтением для всех девушек и нежных юношей, живущих в России”

[1685].

Устинову Есенин потом рассказывал, что он “выгнал Клюева” из номера

[1686]. Но это было не так. Учитель и ученик расстались вполне мирно, более того, Клюев даже “обещал прийти вечером, но не пришел”

[1687]. Пять лет спустя Ольга Форш в своем романе “Сумасшедший корабль” воспроизвела впечатления Клюева от этой встречи с Есениным:

– <…> В последний раз виделись, знал – это прощальный час. Смотрю, чернота уж всего облепила…

– Зачем же вы оставили его одного?

– Много раньше увещал, – неохотно пояснил он. – Да разве он слушался? Ругался. А уж если весь черный, так мудрому отойти. Не то на меня самого чернота его перекинуться может! Когда суд над человеком свершается, в него мешаться нельзя. Я домой пошел. Не спал, ведь, – плакал

[1688].

“Мокрые хлопья снега попадали на окно и плыли вниз. Это была страшная петербургская ночь”, – вспоминает П. Мансуров

[1689], осознанно или неосознанно отсылая читателя к заглавию и антуражу второй части “Записок из подполья” Ф. М. Достоевского: “По поводу мокрого снега”.

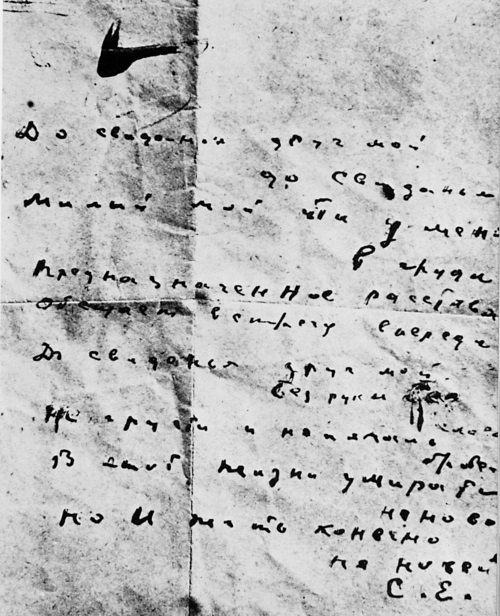

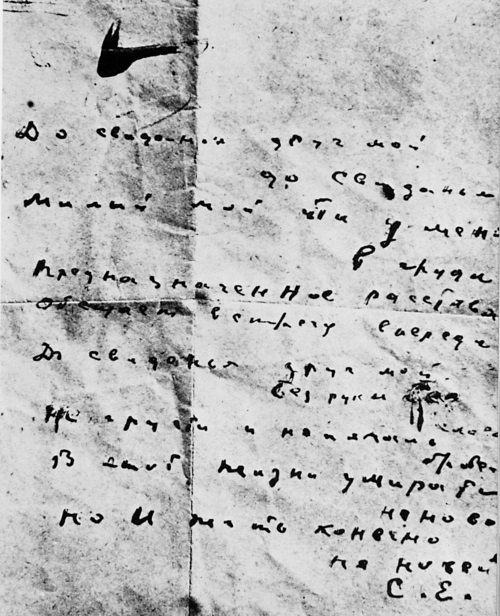

Рукопись последнего стихотворения С. Есенина

“До свиданья, друг мой, до свиданья…”, написанного 28 декабря 1925 г.

Утро 26 декабря началось с обсуждения вчерашнего клюевского визита. Есенин “бранил Клюева, но тут же, через пять минут, говорил, что любит его”

[1690]. В этот день “разговаривали, пили чай, ели гуся, опять разговаривали <…> Время от времени Есенин умудрялся понемногу доставать пиво, но редко и скудно: праздники, все закрыто”

[1691].

Поэт вновь читал собравшейся в номере компании стихи, в том числе несколько раз “Черного человека”.

“Пел песню. По его словам – это была песня антоновских банд:

Что-то солнышко не светит,

Над головушкой туман.

То ли пуля в сердце метит,

То ли близок трибунал.

Ах, доля-неволя,

Глухая тюрьма.

Долина, осина,

Могила темна.

На заре каркнет ворона,

Коммунист, взводи курок!

В час последний похоронят,

Укокошат под шумок.

Ах, доля-неволя,

Глухая тюрьма.

Долина, осина,

Утром 27 декабря Есенин напугал и рассердил Елизавету Устинову и Вольфа Эрлиха.

“Он говорит:

– Да! Тетя Лиза, послушай! Это безобразие! Чтобы в номере не было чернил! Ты понимаешь? Хочу написать стихи, и нет чернил. Я искал, искал, так и не нашел. Смотри, что я сделал!

Он засучил рукав и показал руку: надрез.

Поднялся крик. Устинова рассердилась не на шутку”

[1693].

Номер 5 в гостинице “Англетер”. Ленинград. 28 декабря 1925

Есенин снова повел себя как заигравшийся пятиклассник, прилюдно бахвалящийся своим безрассудством (“Смотри, что я сделал!”), а втайне надеющийся, что его отведут от опасного края, успокоят и пожалеют. Иначе зачем было демонстрировать Устиновой, которую поэт явно воспринимал как добрую, хотя и ворчливую представительницу мира “взрослых” (“тетя Лиза”), свои порезанные вены?

Тело Сергея Есенина спустя несколько часов после смерти 28 декабря 1925

Кажется весьма вероятным, что на сходную реакцию был рассчитан и следующий за только что описанным жест поэта.

“Сергей Александрович подошел к столу, вырвал из блокнота написанное утром кровью стихотворение и сунул Эрлиху во внутренний карман пиджака. Эрлих потянулся рукой за листком, но Есенин его остановил: