У них был бы сын. Но Бог распорядился иначе. Даже совершенная аппаратура Сада не смогла удержать жизнь в хрупком тельце.

Ксавье останавливается на лестнице. Делает глубокий вдох, выдыхает. Необходимо держать себя в руках. Не надо другим видеть, что у тебя за душой. «Твоё дело сейчас — слушать о людском горе и боли и находить слова утешения для каждого из нуждающихся в нём, — строго одёргивает себя священник. — Для них ты — посредник между людьми и Богом. Никто не должен видеть в тебе обычного человека с такими же, как у всех, страстями и проблемами. Помни и не забывай ни на минуту».

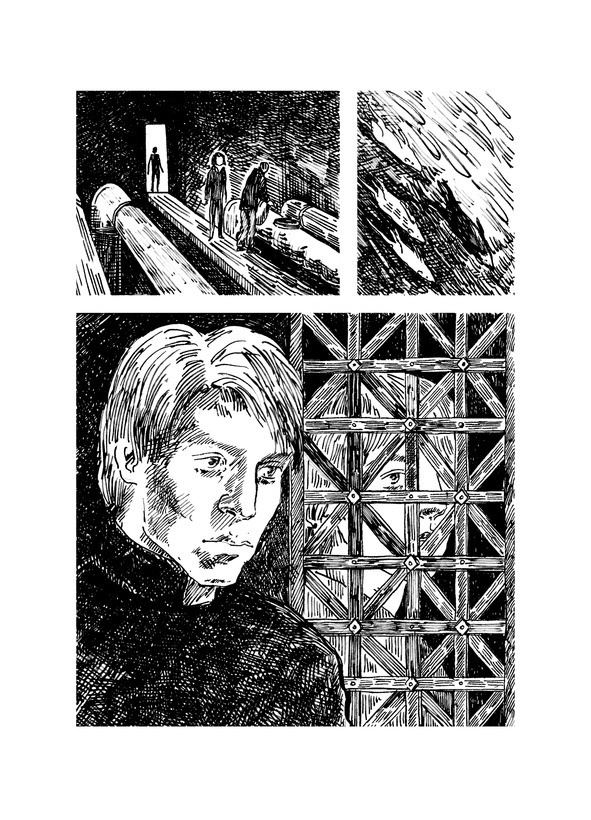

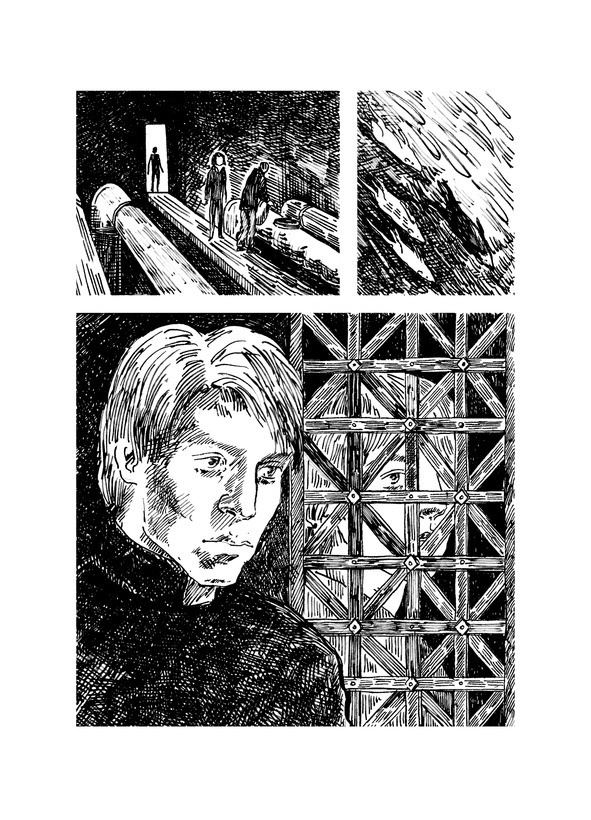

Каменные ступени под ногами сменяются брусчаткой, а та через пятнадцать шагов — тропинкой, проложенной через подстриженный газон. Мост через сонно журчащий Орб — ещё тридцать шагов. Триста метров вдоль высокой бетонной стены, разделяющей Второй и Третий круг. Ксавье Ланглу проходит перекрёсток у пропускного пункта, останавливается у ворот и звонит в тёмный от времени колокол. Пожилой охранник впускает его, даже не проверив код. Привык, что каждое утро ровно в половине седьмого отец Ланглу идёт навещать тех своих прихожан, что не могут дойти до Собора.

— Доброго утра, отец Ксавье!

— Здравствуйте, Пьер. Как здоровье ваших детишек?

— Младшая перестала кашлять. Спасибо вам за лекарство, отец Ксавье!

— Берегите друг друга, Пьер.

Привычный благословляющий жест — и священник идёт дальше. Вместо брусчатки под ногами теперь лента грунтовой дороги, и в сандалии тут же набиваются мелкие камешки и жирная пыль. Ксавье сверяется со списком адресов: в первом секторе три дома, семь во втором и четыре в самом отдалённом районе — двенадцатой линии третьего сектора. Значит, сперва надо обойти ближайшие дома, затем подняться на лодке до третьего сектора.

До двух часов дня отец Ксавье выслушивает бесконечный поток всевозможных человеческих бед и жалоб.

— Боль. Постоянная боль. Сколько можно… Я не могу так больше, я хочу наложить на себя руки! Единственное, за что держусь — мои пятеро детей. Кто позаботится о них, когда я умру?..

— Я хочу его смерти, святой отец. Я счастлива, когда его нет дома. Возвращается — бьёт меня, бьёт детей. А всё это дешёвое пойло… Без него — работяга, добрый муж, но стоит ему выпить — это зверь. Я боюсь, что однажды не выдержу и убью его сама.

— Отец Ксавье, я в отчаянии. Я не нахожу себе места. Могу работать, я честный человек, старательный, но никто не берёт! Говорят, что я стар и много болею, что такой не нужен никому. Но у меня же семья. Да, сейчас я болен и не могу даже до двери дойти, но я же поправлюсь, верно?..

— Всё вокруг пустое. Зачем жить, когда знаешь, что не к чему стремиться, когда мир умирает с каждым днём? Какой смысл работать, есть, пить, дышать, если всему этому вот-вот придёт конец? Зачем обрекать своих детей на полуголодное нищее существование? В чём смысл существования, отец Ксавье? Вот вы — зачем вы живёте? Ради чего?

Он отвечает им — когда стандартными фразами, которыми привык утешать отчаявшихся, когда цитатами из Святого Писания. Но в глубине души он чувствует их правоту и свою беспомощность. Зачем говорить старику, чьи ноги гниют от гангрены, что Бог даст ему утешение и скорое облегчение, если вы оба точно знаете, что это ложь? Зачем напоминать о любви и внутреннем свете тому, кто каждый свой день встречает с мыслью, что Азиль не вечен и вымрет, когда кончатся запасы, накопленные два века назад? Ксавье тщательно подбирает слова. Он говорит с каждым из этих людей, стоящих на краю, стараясь облегчить их боль или хотя бы разделить её. И когда он уходит, исчерпав весь свой запас утешений, людям всё-таки становится легче.

Половина тех, к кому приходит Ксавье Ланглу, никогда об этом не говорят. Им привычнее маска страданий, чем признание, что слово и сочувствие приносит облегчение. Ксавье уходит, унося с собой людские беды и сомнения. И сердце его стынет под холодным гнётом чужого горя.

Обратный путь он проделывает на лодке. Сидит, сложив вёсла и позволив ленивому течению Орба нести себя к Собору, который считается его домом. Смотрит в одну точку перед собой и лелеет в памяти один-единственный образ — тоненькой светловолосой девочки-подростка, обнимающей старинную книгу.

«Веточка моя. Моё спасение. Моя вера, моё чудо. Моё сокровище, тайна моя. За тебя держусь, тобой только живу, родная… — беззвучно шепчут губы священника. — Все молитвы мои — о тебе, за тебя, Веро. В каждом слове моём, в каждом дыхании — ты. Я всякий раз жду твоих сказок, как чуда. Ради тебя стоит мир. Ты — его хранитель».

По возвращении его встречают встревоженные, но довольные собой служки-студенты:

— Отец Ланглу, мы в кухне воришку поймали. Ведёт себя нагло, трём нашим синяков наставил, в руки не даётся, но и не убегает. Мы его там заперли и решили вас дождаться.

За кивком Ксавье прячет улыбку. Так, как рассказывают служки, может вести себя только один человек в этом городе. Священник просит студентов дать ему самому разобраться с воришкой, и те уходят.

Первое, что видит Ксавье Ланглу, когда открывается дверь кухни, — это засевший в углу за мешком с картошкой тощий белобрысый подросток с исчерченной шрамами половиной лица. Мальчишка тут же вскидывает руку с зажатым в ней грязным клубнем. Видит Ксавье — и счастливо вздыхает. Картофелина возвращается обратно.

— Ты зачем такой спектакль устроил, сынок? — спрашивает священник с укоризной.

— Есть хот-тел, — виновато откликается Жиль и шмыгает носом. — Учитель, мне б-бы исповедоваться. Я у в-вас хлеб спёр. В-вот так вот…

— Именно исповедоваться?

Мальчишка молча кивает, отводит взгляд:

— Я т-так прямо не могу. К-когда глаза в г-глаза.

— Ну пойдём, — вздыхает Ксавье.

Пока они идут по коридору, Жиль несколько раз косится на священника вопросительно. Наконец тот не выдерживает:

— Жиль, спроси, что хотел.

— Т-ты взял кого-то в ученики? — напряжённо выдаёт мальчишка.

— Нет. Это твоё место. И оно останется твоим.

Жиль хочет что-то ещё сказать, но сутулится, сжимает кулаки и проходит дальше молча.

Сквозь ажурную решётку исповедальни мальчишки почти не видно. Лишь сверкают в полутьме белки испуганных глаз.

— Я н-не знаю, как быть, — нервно запинаясь, начинает он. — Учитель, я знаю кое-что п-плохое. Я н-не могу ск-казать, что, п-потому что там дорогой мне человек. Если я ск-кажу п-прямо, она п-пострадает. Она н-не виновата. П-просто когда мы в отчаянии, мы ч-часто глупеем. П-потом понимаем, чт-то н-натворили, но п-поздно.

— Жиль, — мягко окликает Ксавье. — Дыши, говори нараспев. Не волнуйся.

— Мне ст-трашно, учитель, — голос мальчишки резко садится, Жиль откашливается, прочищая горло. — П-плохое будет. Из питьевой воды п-придёт. И пострадают мн-ногие люди. Ск-кажите им, м-молю! Сп-пасите Веронику…