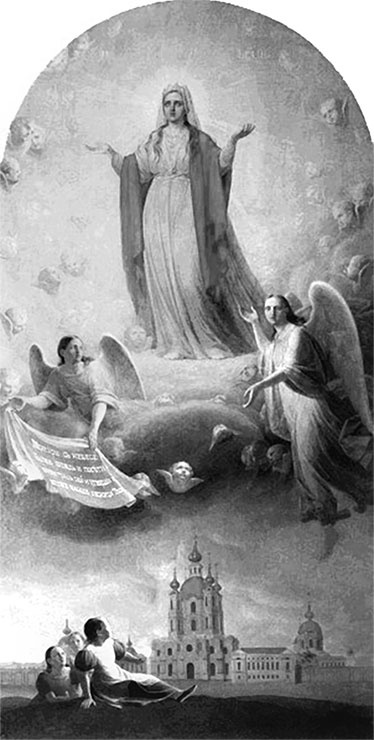

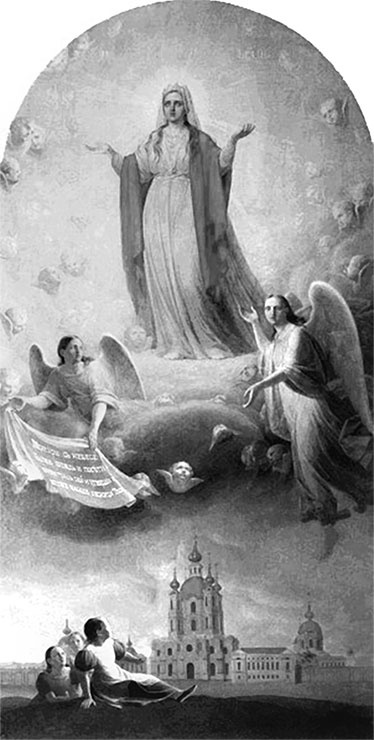

Икона «Предстательство Божией Матери за воспитанниц Смольного института». Художник Алексей Гаврилович Венецианов. 1832–1835 гг.

Грубость классных дам делала и институток грубыми существами: так же, как и их наставницы, они имели собственный лексикон бранных слов. Они то и дело ссорились между собой, и бранные слова сыпались, как горох из мешка. Громадному большинству была недоступна деликатность, бережное отношение к чувствам ближнего: соберутся вместе и пересчитывают красивых и безобразных подруг и тут же в лицо кричат им: «Ты первая по красоте в нашем классе! Ты первая по уродству! Ты вторая по идиотству!».

Начальство делало выставку решительно из всего, – все должно было иметь показную сторону. Перед приемом высоких посетителей на видные места помещали красивых воспитанниц. Они же должны были в первых рядах танцевать перед ними на балах. Выпускные, публичные экзамены были пустою формальностью, – каждая знала, что ей придется отвечать; сочинение писали заранее, учитель поправлял его, и оно зазубривалось слово в слово, – выученные наизусть сочинения задавали писать на публичных экзаменах. В конце концов жизнь для выставки, жизнь напоказ так въедалась в нравы воспитанниц, что они учились только для хорошей отметки, поступали хорошо только тогда, когда надеялись получить похвалу. Красивого наряда для выпуска требовали даже те, матери которых в отчаянии ломали руки, не зная, как справиться, чтобы устроить дочери мало-мальски сносный туалет для ее выхода, который сразу требовал огромных издержек.

О выпуске мечтали все, как те, которым предстояло блистать на балах, так и те, которых ожидала трудовая дорога, но о ней никто не думал. И это естественно: чем ближе подвигалось время к выпуску, тем более утрачивали воспитанницы какое бы то ни было представление о действительной жизни. Многие из них имели род подвижного календаря: мелко написав на длинную ленту числа всех месяцев своего пребывания в институте, они отрезали истекшее число и торжественно провозглашали, сколько дней осталось до выпуска. Воспитанницы дореформенного института представляли себе жизнь не иначе, как усеянную розами. В институтских стенах им приходилось постоянно сдерживать себя, помнить кодекс правил, вечно слышать брань озлобленных старых дев, испытывать голод, холод, тяжесть раннего вставания, – и они мечтали, что в будущем их ждет золотая свобода, что они будут вставать поздно, делать что захотят, что окружающие будут относиться к ним с искреннею любовью. Что же удивительного в том, что весьма многим мечтательницам скоро пришлось сказать себе: «Жизнь, ты обманула меня!».

Дневники и стихотворения институток обнаруживали в авторах отсутствие серьезного содержания, мысли, творчества, фантазии, даже естественных сердечных чувств. К институтке прививали все искусственное: учителя французского языка восторгались, когда их ученицы декламировали стихи Корнеля и Расина замогильным голосом, с искусственным пафосом. Это создавало фальшивую атмосферу, прививало любовь к фразе. Не только в Смольном, но и во всех закрытых заведениях дореформенного периода истинные чувства девушек заглушались высокопарными фразами. Они были в моде, в ходу, сильно поощрялись и высшим и низшим начальством, что еще более искажало природу воспитанниц. Вот что говорит А. В. Стерлигова в своих воспоминаниях о петербургском Екатерининском институте: «Одна из институток, узнав о смерти двух своих братьев, убитых на войне, составлявших притом единственную поддержку семьи, зарыдала, а все-таки сквозь слезы проговорила: “Слава богу, что они умерли за царя и отечество”. Об этих словах было доведено до сведения императрицы, пожелавшей увидеть воспитанницу. Государыня сделала ей подарок, а отцу ее была назначена пенсия в 1000 рублей, которая после его смерти перешла к дочери» («Русский архив» 1898 года, № 4, «Воспоминания А. В. Стерлиговой о петербургском Екатерининском институте 1850–1856 годов»).

Я перечитала несколько институтских дневников и чаще всего встречала в них описание того, как автор дневника встретил «свое божество» или как был наказан классной дамой; иногда встречалось восторженное описание посещения института императрицею, бросившей свой носовой платок на память воспитанницам, которые немедленно разорвали его на мелкие лоскутки, зашивали их, как ладанки, и носили на шее.

То же самое находим и в поэтическом творчестве институток, выражавшемся преимущественно в писании стихов в альбомы подругам. При отсутствии мысли, наблюдательности и творчества они отличались еще крайне неуклюжею рифмою, набором фраз и страшных слов, сопоставлением самых противоречивых понятий (например, «в моей крови горячей – жар холодный», «счастливое страданье»), а чаще всего наклонностью к сентиментальности, таинственному и загробному.

Порвав нравственную и родственную связь детей с родителями, сделав их чуждыми и далекими друг другу, дореформенный институт делил старое и молодое поколение на два враждебных лагеря. И в этом лежит одна из причин, почему у нас всегда «отцы и дети» так враждовали между собой. У институток отнимали все, что красит жизнь, все, что оживляет чувство, заставляет радостно трепетать юное сердце от чистого счастья и восторга. Сердца молодых девушек, столь податливых на откровенность, засушивались, черствели и рано научались ненавидеть.

Муштровка и дисциплина приводили воспитанниц к одному знаменателю, стирали индивидуальность, делали институток похожими друг на друга не только манерами, но, за небольшими исключениями, даже характерами и вкусами, вырабатывали из них созданий, «к добру и злу постыдно равнодушных», лишенных воли, энергии и прежде всего какой бы то ни было инициативы. Начальство сознательно стремилось обезличивать их, – с такими ему легче было справляться, чем с «отчаянными». Их было сравнительно очень немного, этих «отчаянных»: ломая характер, ожесточая более, чем остальных, все же не могли стереть с них некоторой индивидуальности. «Отчаянных» классные дамы не переносили, но не выказывали ни малейшей симпатии и к остальным. «Дрянь на дряни и дрянью погоняет» – вот поговорка, которую мы всегда слышали, когда подымался шум в классе. Из всех воспитанниц они выделяли только «парфеток» (от французского слова «parfait» – совершенный). Несмотря на всю грубость и испорченность «отчаянных», между ними попадались благородные, иногда даже рыцарские натуры, а парфетками являлись самые тупые в нравственном и умственном отношении. Эти до мозга костей испорченные девушки с премудростью старых дев целовали руки и плечи классным дамам, пожирали глазами начальство, стремглав бросались по его поручениям, и большинство их шпионило за подругами и доносило на них классным дамам.

Выше было сказано, что процент смертности в институте был сравнительно невелик, но и вполне здоровых среди воспитанниц было чрезвычайно мало. В 1859 году инспектор по медицинской части петербургских учреждений императрицы Марии

[56], лейб-медик Маркус представил свой отчет государыне, в котором говорит, что весьма многие воспитанницы страдают «оскудением крови». Причину этого явления он видел в том, что институтки мало двигались на воздухе и плохо питались. Он заметил также немало случаев искривления позвоночного столба, что происходило, по его мнению, от продолжительного сидения в согнутом положении при вышивании по канве и переписывании тетрадей.