После первых полетов над аэродромом был сделан тщательный разбор. Вывод: можно летать над городом. Как отмечалось в прессе, «после пробных взлетов, первых кругов над аэродромом, показавших, что „Гранд“ вполне способен к полету даже с двумя моторами, Сикорский перешел к совершению ряда полетов в окрестностях Петербурга и над городом. 10 мая „Гранд“ совершил первый продолжительный полет над Петербургом… Полет вышел очень удачным, аппарат легко отделился от земли. Он поднялся с Корпусного аэродрома и на высоте около 400 м направился к Гребному порту, оттуда к Исаакиевскому собору, затем пролетел над всем Невским проспектом, свернул у Знаменской площади, пролетел над Семеновским плацем, Царскосельским вокзалом и возвратился на Корпусной аэродром, где плавно опустился почти на том же месте, с которого поднялся. Весь полет продолжался полчаса». На борту кроме Сикорского, Янковского и Панасюка находились также летчики Алехнович, Раевский и Миллер.

13 мая на Корпусном аэродроме состоялась сдача военному ведомству нескольких «Ньюпоров», изготовленных на РБВЗ по лицензии. Шидловский не преминул использовать такую возможность и показать гигант в действии. 27 мая «Гранд» выполнил еще один продолжительный полет. На борту кроме Сикорского и Янковского находились четыре механика. Они поочередно, а потом и вместе выходили на балкон или собирались в хвостовой части салона. Так проверялось поведение самолета при разных центровках. В полете выключался двигатель, выполнялись крутые виражи. Машина с успехом выдерживала все более тяжелые условия испытания. В одном из полетов выключались оба двигателя с одной стороны. Самолет оставался вполне управляемым. Концепция конструктора полностью подтвердилась.

Теперь можно было согласиться и на рекламу. В июне 1913 г. Сикорский начал катать пассажиров. Воздушное крещение на борту гиганта получили кроме военных много известных людей — политических деятелей, ученых, журналистов.

«Русский Витязь»

Эффектные демонстрационные полеты «Большого» опровергли все предсказания недоброжелателей и скептиков. Россия вырвалась вперед со своим невиданным воздушным кораблем. В создании тяжелых самолетов она на несколько лет опередила все развитые страны мира. В ознаменование неординарного события в 20-х числах июня председатель правления АО «РБВЗ» М. В. Шидловский предложил переименовать «Большой» в «Русский Витязь». Под таким названием первый в мире четырехмоторный самолет навечно вошел в историю.

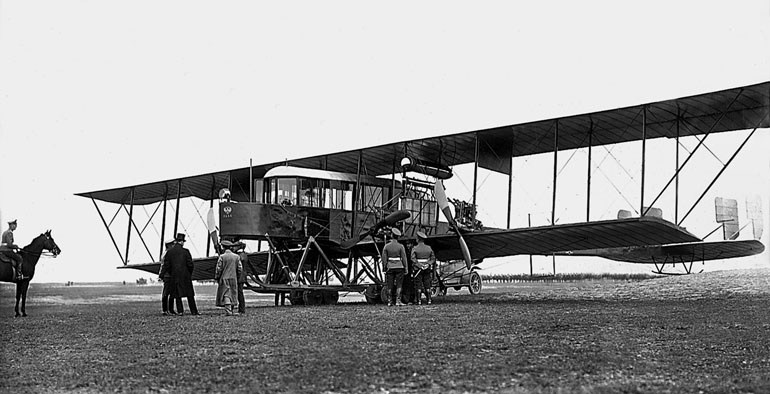

Царь, Сикорский и военные летчики перед «Русским Витязем»

Из всех появлений гиганта в небе особенно эффектным стал полет 22 июня 1913 г. В этот день рано утром над Корпусным аэродромом проплыл гордость русского воздухоплавания военный дирижабль «Лебедь». Сикорский поднялся на «Витязе» в воздух и на глазах многочисленных зрителей обогнал величавый дирижабль, показав полное превосходство летательного аппарата тяжелее воздуха. Затем пилот самолета продемонстрировал высокую маневренность своего четырехмоторного гиганта. За полетами наблюдало все командование русского военно-морского флота. Вскоре РБВЗ получило официальное предложение флота о приобретении четырехмоторного гиганта в казну. Моряки планировали укомплектовать «Витязями» формируемые на Балтике и Черном море гидроавиаотряды — по шесть таких самолетов на отряд.

«Витязь» становился первым прообразом летающих крепостей. На балконе воздушного гиганта была опробована установка пулеметной турели, в полу кабины смонтировано стеклянное окошечко для ведения наблюдений и прицеливания при бомбометании. Главное артиллерийское управление русской армии сформировало особую комиссию по оценке возможности применения самолета в качестве «воздушной артиллерии».

Сикорский переделывать «Русского Витязя» в гидросамолет не спешил. Он хорошо видел несовершенства своего аппарата. Экспериментальная машина была еще сыра и нуждалась в значительной доводке. Конструктор после каждого полета вносил изменения. Слабым оказался хвост. Самолет недодавал расчетной скорости. Испытания на динамометре показали, что установка винтомоторных групп с толкающими винтами не удвоила суммарную тягу, как это первоначально ожидалось. Сикорский практически убедился, что тандемная установка винтомоторных групп невыгодна из-за вредного взаимовлияния воздушных винтов.

В первых числах июля 1913 г. Сикорский сделал исторический шаг. Задние двигатели были сняты и установлены на нижнем крыле в ряд по передней кромке. Это было революционным решением. Никто еще в мире не отважился на такое размещение силовой установки. Так была окончательно выработана схема многомоторного тяжелого самолета, ставшая классической. Модернизация на этом не закончилась. Появились на самолете и два новых руля, которые были установлены в струе крайних двигателей. Кроме того, Сикорский увеличил объем топливных баков. Конструкция радиаторов была улучшена. Несколько увеличен размах крыльев за счет наращивания по концам дополнительных отсеков. Размах верхнего крыла стал 28 м, нижнего — 22 м. Площадь крыльев возросла со 120 кв. м до 125.

Первый полет «Русского Витязя» с рядным расположением двигателей состоялся 18 июля 1913 г. Помимо Сикорского, Янковского и Панасюка на борту находился военный летчик штабс-капитан Самойло. Перестановка существенно улучшила взлетные характеристики, разбег, например, составлял всего 170 м. Увеличилась скорость, скороподъемность. Вертикальное оперение было по-прежнему эффективным и могло удерживать самолет при отказе двух двигателей с одной стороны не только на прямой, но и позволяло выполнять разворот в нужную сторону. На следующий день Сикорский установил мировой рекорд продолжительности полета с семью пассажирами на борту. Так началась серия ошеломляющих мировых рекордов российских воздушных кораблей.

Молва о воздушном гиганте уже катилась по России. В Европе удивлялись и не верили, называя полеты «Витязя» «петербургской уткой». Но вскоре такие разговоры прекратились. С самолетом ознакомился сам царь. Произошло это 25 июля 1913 г. в Красном Селе, во время ежегодно проводившегося Высочайшего смотра войск. Участвовала в нем и авиация. Рано утром «Русский Витязь» перелетел на Красносельский плац. Николай II приехал с многочисленной свитой после обеда. Он обошел вокруг машины и пожелал подняться на борт. Вместе с Сикорским они забрались по приставной лестнице на балкон и там продолжили беседу. В этот же день Сикорскому впервые пришлось использовать приборное оборудование в слепом полете. Возвращаясь на Корпусной аэродром, самолет попал в полосу сильного дождя.

В одном из следующих полетов, когда «Витязь» находился над городом, на высоте 800 м лопнуло заднее крепление правого крайнего двигателя и он грозил сорваться с крыла. Сикорский сразу выключил дефектный мотор, левой педалью энергично парировал разворот. Механик Панасюк забрал у всех на борту поясные ремни, вылез на крыло и, держась за леера и стойки, поспешил к остановленному двигателю. Панасюк притянул посадочное место к подмоторной раме и тщательно его привязал. Теперь жизненность рядного размещения двигателей по крылу и доступу к моторам во время полета были окончательно доказаны на практике.