Кроме испытательных полетов было много показательных. 31 августа для ознакомления с уникальным самолетом на Корпусной аэродром пожаловал сам премьер-министр В. Н. Коковцев. 1 сентября 1913 г. «Витязь» летал над Корпусным аэродромом в торжественный момент открытия Конкурса военных аэропланов. Через несколько дней, а именно 7 сентября, Сикорского пригласили в Генштаб русской армии и там торжественно вручили царский подарок — золотой портсигар с бриллиантовым изображением государственного герба. Такое событие нельзя было не отметить. «Русский Витязь» украсили лампочками, и Сикорский со всем включенным освещением «малой галактикой» летал в ночном петербургском небе. Зрелище было фантастическое. Но этот полет и стал последним.

11 сентября 1913 г. во время испытательных полетов Конкурса военных аэропланов с пролетающего над «Русским Витязем» самолета «Меллер-II» сорвался мотор. Его летчик Габер-Влынский сумел спланировать на летное поле, но оторвавшийся двигатель угодил точно на «Витязя», разбив бипланную коробку левой консоли. Сикорский решил не восстанавливать уже изрядно потрепанный самолет. «Русский Витязь» сделал свое дело: доказал жизненность схемы гиганта, выполнил 53 полета с общим временем 11 часов и дал огромный объем информации. На базе полученных знаний и опыта уже строилась другая, более совершенная машина.

«Русский Витязь» стал родоначальником всех многомоторных тяжелых самолетов в мире. Первый, кто в какой-то степени отважился последовать примеру И. И. Сикорского, был итальянец Дж. Капрони. В 1913 г., уже после создания Сикорским четырехмоторного гиганта, он построил значительно меньший по размеру и весу трехмоторный Са-30. Однако первоначальное расположение на нем моторов было нерациональным — как на Шорт «Трипл». Только в 1914 г., когда Капрони переставил два двигателя по бокам фюзеляжа на крыльях и они стали непосредственно приводить свои пропеллеры, пришел относительный успех, позволивший начать доводку самолета Са-31.

Приоритет Игоря Ивановича Сикорского в создании тяжелых многомоторных кораблей совершенно бесспорен, и это является предметом нашей большой национальной гордости. Именно в России родилась совершенно новая отрасль авиации — тяжелое самолетостроение. В ней великая держава опережала ведущие западные страны на несколько лет и оставалась лидером до самой революции 1917 г. «Русский Витязь» стал предшественником всех пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и десантно-транспортных самолетов.

Сикорский и Флот

1911 год стал годом больших перемен на русском флоте. Начальник балтийского оперативного управления капитан А. В. Колчак разработал новый стратегический план войны на море с использованием нетрадиционных средств. Значительное место в нем занимала техническая разведка, в том числе авиация.

Формирование первых флотских авиационных подразделений предполагалось осуществить в системе Службы Связи флота, и в первую очередь на Балтийском флоте. Для организации авиационного дела был назначен инициативный капитан второго ранга Б. П. Дудоров. Он был опытный моряк и доблестный офицер, но в авиации разбирался еще довольно слабо. Поэтому для начала ему надо было подыскать на должность технического руководителя грамотного специалиста. В соответствии с утвержденным в апреле 1912 г. положением в составе авиационной морской службы предусматривалась должность — «техник по авиационной и воздухоплавательной части», в определенной мере аналогичная современной должности главного инженера военно-морской авиации. Он был «обязан следить за развитием своего дела как в России, так и за границей и предоставлять начальнику Службы Связи свои соображения о возможности усовершенствования авиационной и воздухоплавательной техники… обязан разрабатывать различные технические вопросы, связанные с применением авиации и воздухоплавания к морскому делу, и технические инструкции… разрабатывает технические условия для приобретаемых и заказываемых летательных аппаратов, рассматривает все технические проекты, предложенные изобретения, представляемые как частными лицами, так и учреждениями и дает по ним свои мотивированные отзывы… руководит капитальным ремонтом летательных аппаратов, осматривает повреждения… следит за исправным состоянием техники, исполнением инструкций и ведением формуляров».

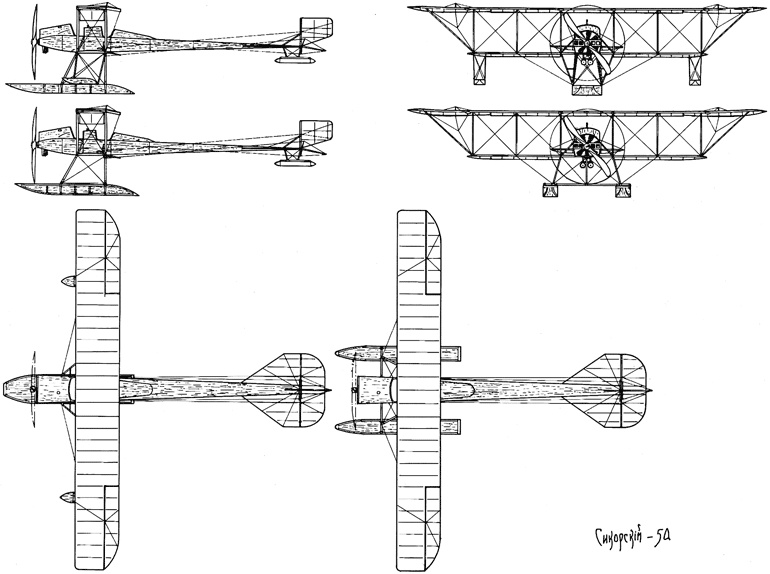

Учебный гидросамолет С-5А. Однопоплавковый и двухпоплавковый варианты

Ниточки флотского братства вывели на бывшего морского кадета Игоря Сикорского. Дудоров в своем отношении от 1 мая 1912 г. в Морской Генеральный Штаб докладывал: «Для выработки технических условий для гидроаэропланов необходимо нанять с воли опытное и технически образованное лицо на должность техника… Вполне подходящим к такому назначению лицом является дворянин Игорь Иванович Сикорский, авиатор-конструктор, аппарат которого премирован на последней выставке в Москве. В настоящее время он состоит наблюдающим за постройкой своих аэропланов на Русско-Балтийском вагонном заводе и, по его заявлению, имеет достаточно свободного времени, чтобы выполнить одновременно требующуюся от него работу. Что касается личности Сикорского, то докладываю, что он происходит из дворянской семьи, его отец — профессор Киевского университета, а брат его служит в военно-морском судебном ведомстве и лично сам мне известен…» Контракт с Сикорским был заключен 19 июня 1912 г. на полгода, т. е. до 1 января 1913 г.

Дудоров не стал терять время, и они с Сикорским сразу же приступили к формированию первого подразделения военно-морской авиации — «опытной станции» в Гребном порту Петербурга. Возглавил ее первый русский морской летчик капитан Д. Н. Александров. Кроме него служащими первого подразделения морской авиации стали летчик лейтенант Пиотровский и добровольцы — шесть офицеров и девять «нижних чинов». Среди офицеров, пожелавших обучиться летному делу, был друг Сикорского по Морскому корпусу мичман Георгий Иванович Лавров.

Вскоре поступила первая матчасть — «Бреге» и «Морис Фарманы», один из которых Сикорский на РБВЗ переделал и оснастил поплавками. После этих машин для испытания прибыли «Вуазен-Канар», «Донне-Левек», «Кертис» и «Сикорский»-5А — первый гидросамолет Сикорского и первый аппарат, построенный конструктором на РБВЗ. Хотя машина и рассматривалась как модификация С-5, она была по существу новой. Это был двухместный биплан, похожий на С-6А, но несколько уменьшенных размеров, с трехстоечной коробкой крыльев, одним подфюзеляжным и двумя подкрыльевыми поплавками. Двигатель стоял ротативный «Гном» в 70 л.с. Сразу за ним находилась кабина наблюдателя, за ней топливный бак и уже потом кабина пилота. У комлей крыльев имелись вырезы для обзора вниз. Сверху ферменный фюзеляж закрывался для улучшения обтекаемости фанерным гаргротом. Козырьков не было.

С-5 привезли в Гребной порт в августе 1912 г. Испытывал машину сам Сикорский вместе с Алехновичем. Из-за того, что двигатель недодавал мощности, летно-технические характеристики оказались невысокими. Кроме того, выявился производственный дефект подфюзеляжного поплавка, и С-5А был возвращен на завод. Зимой самолет был переделан в двухпоплавковый вариант и оснащен двигателем «Гном» 80 л.с. Весной 1913 г. он проходил сравнительные испытания вместе с «Морис-Фарманом» и «Кертисом» и по основным характеристикам был признан лучшим.