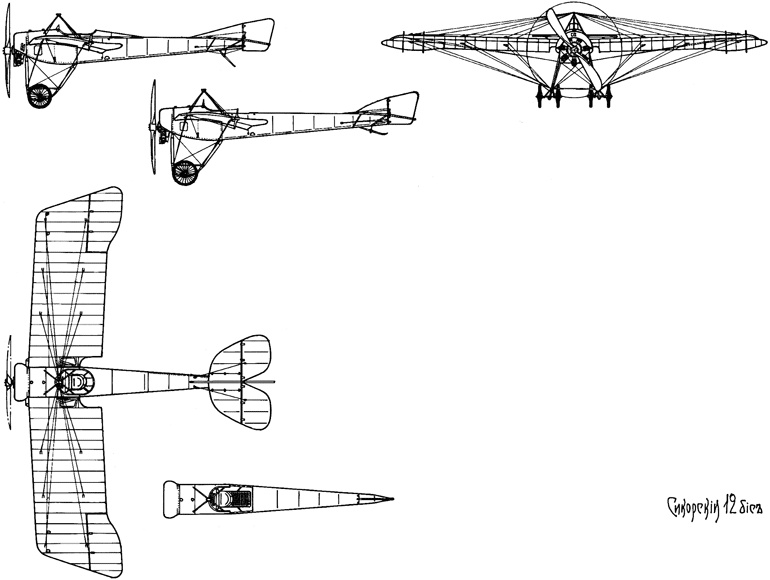

Разведчик С-12бис

К лету 1914 г. военные полностью определились по количеству и типам самолетов и выдали российским заводам несколько крупных заказов. Для стационарных полевых и крепостных отрядов предназначались тяжелые бипланы, а для мобильных корпусных легкие монопланы. Авиаотряды кавалерийских корпусов предполагалось оснастить еще более легкими монопланами. Поэтому в заключенный 6 июня 1914 г. военным ведомством с РБВЗ контракт на 45 машин, кроме С-10 и С-11А, вошли два С-12 «на пробу». Еще пять «учебных» Сикорский обещал создать на базе С-8.

С-12бис в Красной армии

Получение контракта на производство 45 легких самолетов (14 С-10, 24 С-11А, 2 С-12 и 5 С-8) было большой победой РБВЗ и И. И. Сикорского. Построив по заказам военного ведомства 4 «Блерио»-11, 2 «Фарман»-4, 6 «Фарман»-7, 37 «Ньюпор»-4, 34 «Фарман»-16 и 21 «Фарман»-22бис, РБВЗ наконец получил возможность строить серийно для армии самолеты собственной конструкции.

Новый С-10 (№ 105) должен был стать прототипом для серии в 14 С-10, заказанных по контракту на 45 машин. Иногда он именовался С-10Б. Самолет имел закрытый полукапотом ротативный «Гном-Моносупап» в 100 л.с., установленный «на весу», вытянутое треугольное хвостовое оперение и измененную конструкцию шасси. Сиденья летчиков располагались в тандем. 105-й был закончен в 1914 г. и эксплуатировался в ЭВК до 1916 г. В намечавшуюся серию самолет не вошел по той же причине, что и С-11А — из-за отсутствия «Моносупапов».

Для выполнения заказа Сикорский пытался приспособить для сухопутных С-10 имевшиеся в его распоряжении и намечавшиеся к производству на РБВЗ рядные «Аргусы». Осенью 1914 г. были построены два С-10В (№№ 152 и 153). Иногда их именовали С-10бис. Они отличались более чистыми аэродинамическими формами, эффектным торпедообразным капотированием стосильного «Аргуса». Между собой самолеты отличались числом крыльевых пролетов — были трех- и четырехстоечными. К сожалению, выпуск «Аргусов» на РБВЗ быстро наладить не удалось, и в серию С-10В не пошли. Два опытных экземпляра после неудачной переделки в гидросамолеты были возвращены на завод, где «слились» в один (№ 152/153), который потом долго эксплуатировался в ЭВК в качестве учебного.

С-10 стал третьим по числу построенных серийных самолетов Сикорского после «Муромцев» и С-16. Было выпущено 13 С-10 (№ 94, 96-105, 152, 153). Некоторые машины имели несколько переделок-модификаций под разные моторы и разные типы шасси. По числу модификаций (16) С-10 уступал только «Муромцу». Эта машина явилась первым проявлением широко впоследствии используемой концепции создания на основе удачной базовой модели многочисленных модификаций.

1913-й для Сикорского оказался удивительным годом. Ушел в небо гигант «Гранд», потом «Русский Витязь», запущен в серию С-10. Появились новые машины С-11, С-11А, С-12, удачные модификации. Громкая победа в военном конкурсе и рекорды вознесли Сикорского на гребень известности и славы. В конце года поднялся во всей своей мощи «Илья Муромец», который потряс мир и открыл небесную дорогу практического использования всем тяжелым самолетам. 13-й стал поистине счастливым. Счастливым для Сикорского и для России.

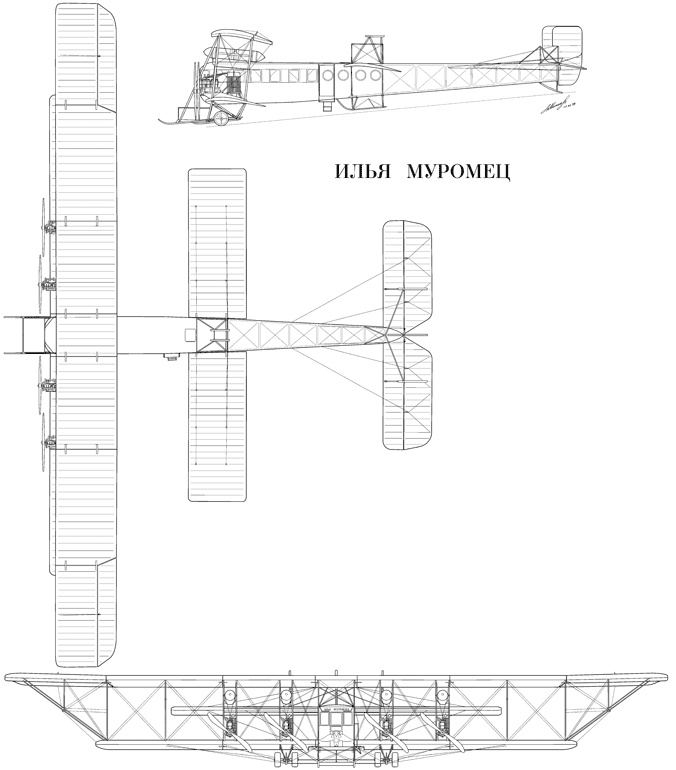

«Илья Муромец»

«Русский Витязь» дал бесценный опыт разработки, постройки и эксплуатации тяжелой машины. Уже в августе 1913 г. на РБВЗ началась работа по созданию нового четырехмоторного тяжелого самолета, который получил название «Илья Муромец». Это имя стало собирательным для целого класса тяжелых машин, построенных на заводе с 1913 по 1920 гг., которые имели несколько типов и много модификаций. В ряду конструкторских разработок самолет имел № 13, т. е. должен был называться С-13, но Шидловский, опасаясь суеверия летчиков, предложил этот номер никогда не упоминать.

Первый опытный «Илья Муромец» (заводской № 107)

Самолет «Илья Муромец» стал прямым развитием «Русского Витязя». Однако без существенных изменений остались только общая схема: шестистоечный биплан непривычно большого размаха и удлинения с установленными на нижнем крыле в ряд четырьмя двигателями «Аргус-II» по 100 л.с. каждый. Фюзеляж четырехгранного сечения был принципиально новым. Впервые в мировой практике он выполнялся сплошным, цельным, без выступающей кабины и без шпренгельных усилений. Улучшение аэродинамики самолета и оптимизация его конструкции на базе уже имеющегося опыта позволили с практически такой же силовой установкой, что и на «Русском Витязе», достичь значительно лучших результатов — большей скорости, значительной полезной нагрузки и увеличенного потолка. Площадь крыльев первого «Муромца» в полтора раза превышала аналогичную площадь у «Русского Витязя», но вес пустого был ненамного больше.

Вся передняя часть фюзеляжа была занята просторной кабиной длиной 8,5 м, шириной 1,6 м и высотой до 2 м. В ее носу располагался «пилотский отсек» с удобным креслом для одного человека. Сикорский отказался от двойного управления, полагая, что при достаточно просторной кабине в случае необходимости летчика можно сменить прямо в полете. Вместо штурвальной колонки на этом воздушном корабле Сикорский установил раму. Приборное оборудование было аналогично установленному на «Витязе». Сзади и слева сиденья пилота в полу находился люк для выхода на «орудийно-пулеметную площадку». Она крепилась на средних полозках шасси перед самым носом фюзеляжа и предназначалась для установки 37-мм пушки «Гочкис».

Сразу за пилотской кабиной находился пассажирский салон. Убранство салона было весьма скромным, но с элементами модного в то время стиля «модерн». По правому борту откидной столик, возле него два удобных плетеных кресла и четыре стула. Большие квадратные окна, по четыре с каждого борта, давали ощущение настоящего салона. Салон имел электрическое освещение. Лампочки питались от расположенной на борту электробатареи. Проблема отопления решалась очень просто. По двум длинным стальным трубам, расположенным вдоль борта, проходили выхлопные газы. В полу был люк-окно, закрытый толстым оргстеклом. Окно предназначалось для наблюдения, фотографирования, установки прицельных устройств.

В конце салона находилась набольшая кабинка — туалет. Задняя дверь салона вела в коридор. Из него можно было попасть в располагавшуюся по правому борту «капитанскую каюту», служившую также фотолабораторией, и «кладовку». По коридору слева по полету находилась сдвижная входная дверь с балкончиком.

Трап из «кладовой» вел на «верхний мостик». С самого начала постройки «Муромца» у Сикорского были сомнения в достаточной мощности четырех моторов для обеспечения требуемых летно-технических характеристик, и поэтому он на всякий случай предусмотрел возможность установки пятого «Аргуса». Этот двигатель должен был устанавливаться на «верхнем мостике» — на высокой опоре-ферме. «Многомоторность» конструктора не пугала. В 1914 г. он рассматривал возможность постройки самолета с шестью и более моторами.