В процессе испытаний выявилась необходимость увеличения мощности двигателей. Сикорский раздумал ставить пятый 100-сильный мотор на фюзеляже. Ферма для его крепления и среднее шасси были демонтированы. К этому времени из Германии пришли новые шестицилиндровые рядные двигатели «Аргус As.III» мощностью по 115 л.с. Сикорский впервые поднялся воздух с новой силовой установкой — крайние 100-сильные моторы «Ильи Муромца» были заменены на новые «Аргус As.III». Центральные «Аргусы» Сикорский решил заменить самыми мощными двигателями, имевшимися в то время в авиастроении, — уникальными 14-цилиндровыми звездообразными (двойная звезда) моторами водяного охлаждения «Сальмсон» мощностью по 200 л.с.

Первый вылет с полностью обновленной силовой установкой состоялся 14 марта. «Илья Муромец» как будто подменили. Разбег сократился чуть ли не на половину, выросла скорость и эффективность рулей управления. Тогда же на воздушный гигант была установлена радиостанция с радиусом действия до 600 верст. В апреле 1914 г. «Илья Муромец» был переделан в гидросамолет.

Дело в том, что первым заказчиком «Муромца» был флот. Командующий авиацией на Балтийском флоте Б. П. Дудоров смог убедить еще в 1913 г. командование оказать поддержку РБВЗ в создании нового тяжелого самолета. «Илью Муромца»-«Гидро» предполагалось использовать для дальней разведки, бомбардировки надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок противника, борьбы с «Цеппелинами». По планам Дудорова, авиация Балтики должна была состоять из берегового и палубного базирования. Всю береговую авиацию предполагалось оснастить тяжелыми многомоторными гидросамолетами.

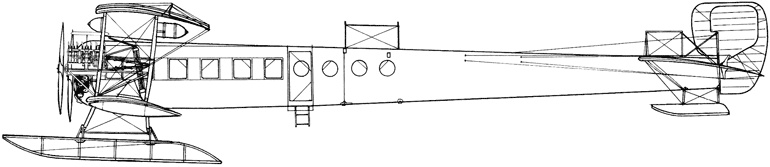

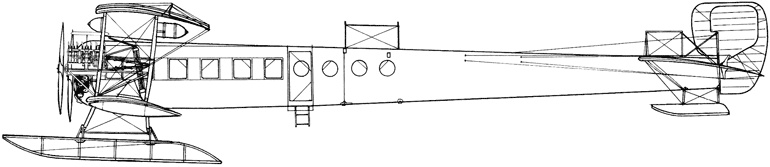

Контракт на поставку первого «Муромца», переделанного в гидросамолет, был заключен 11 января 1914 г. По условиям контракта на испытаниях самолет должен был продемонстрировать длительность полета не менее двух с половиной часов, поднять 1,5 тонны, а также свою способность пройти по воде 10 км. Поплавков было установлено три: два главных и третий хвостовой. Главные поплавки крепились под средними двигателями к специальным стойкам шасси на резиновых шнурах-амортизаторах.

Первый полет продолжительностью 12 мин. был совершен 14 мая 1914 г. Воздушный гигант эффектно проплыл в небесах над базировавшейся в Либаве эскадрой во главе с командующим Балтийского флота. Пилотируемый поочередно Сикорским и лейтенантом Лавровым самолет прошел начальную программу испытаний. Потом Лавров вместе со своим коллегой лейтенантом Шокальским довели ее до конца самостоятельно. Моряков удовлетворили все характеристики за исключением скороподъемности. Тем не менее морское ведомство приняло «Илью Муромца» на вооружение. Это был самый крупный гидросамолет в мире, и он оставался таковым вплоть до 1917 г.

По объявлении мобилизации либавская авиастанция эвакуировалась на еще недостроенную авиастанцию в Кильконде на острове Эзель. Вместе с другими самолетами 17 июля вылетел туда на «Муромце» и Сикорский. В состав его экипажа входили Лавров, Миллер и Панасюк. До пункта назначения, однако, из-за плохой погоды они не добрались. Пришлось садиться в бухте Карант. В условиях неважной видимости при посадке самолет получил небольшие повреждения и нуждался в ремонте. За помощью в Кильконд отправился сам Сикорский. Но она не потребовалась. 21 июля береговые посты заметили силуэты неизвестных кораблей, которые приняли за немецкие, и сообщили об этом летчикам. Лавров решил уходить по воде, однако возникли проблемы с двигателями, и командир ввиду опасности захвата врагом сверхсекретной по тому времени техники приказал ее сжечь. Так закончилась история первого «Муромца». В дальнейшем командование русского флота неоднократно возбуждало вопрос о поставке им гигантов Сикорского, но «Муромцев» не хватало на сухопутном фронте.

Военное министерство во главе с генерал-адъютантом В. А. Сухомлиновым подписало контракт на поставку русской армии 10 воздушных кораблей 12 мая 1914 г. Это была великая победа, признание практической реализации смелой идеи молодого конструктора, которая открывала новые пути развития всей мировой авиации.

С созданием технического шедевра своего времени Игорь Иванович прочно занял по праву принадлежавшее ему почетное место в научно-техничекой элите России. Вот небольшой штрих. В апреле 1914 г., традиционно на Пасху, в Санкт-Петербурге торжественно открылся 3-й Всероссийский Воздухоплавательный съезд. Среди почетных гостей съезда наряду с мировыми именами — августейшим попечителем воздухоплавания и авиации Великим князем Александром Михайловичем, Н. Е. Жуковским, А. П. Фан-дер-Флитом, Г. А. Ботезатом, В. А. Лебедевым, К. П. Боклевским, В. Ф. Найденовым и другими засверкала новая звезда — И. И. Сикорский. Без почетного присутствия молодого конструктора теперь не проходило ни одно из крупных мероприятий в российской авиации. Сикорского избрали почетным членом Императорского Всероссийского аэроклуба и Императорского Русского технического общества, наряду с именитыми учеными, полководцами и представителями августейшей фамилии.

Не закончился и первый из трех блистательных этапов удивительной судьбы Игоря Ивановича Сикорского, а современники если еще и не воздали ему должное, то, по крайней мере, уже оценили выдающегося конструктора. Особенно на Западе. Там перед ним просто преклонялись. Творениями конструктора интересовались и на очень высоком уровне. Британское Адмиралтейство официально запросило чертежи «Муромца». Французский президент Пуанкаре во время своего краткосрочного визита в Петербург в самый канун войны сумел выделить время и упросил Николая II разрешить показать ему чудо-оружие — Воздушный Корабль. Демонстрировали «Муромец» и румынскому наследному принцу, и не исключено, что вид невиданного тяжелого бомбовоза послужил одним из доводов для вступления Румынии в Первую мировую войну на стороне Антанты, а не Тройственного союза. Потенциальный противник — немцы, неприятно пораженные мощью славянского гения, бросились лихорадочно создавать собственных «сикорских», т. е. многомоторные тяжелые аэропланы.

Гидросамолет «Илья Муромец» (заводской № 107)

Ценили И. И. Сикорского не только «технари». Ему посвящали стихи поэты, известный композитор А. Н. Чернявский написал в честь пилота марш «Авиатор», была даже попытка поставить оперу «Авиатор Сикорский». Правда, не вся интеллигенция относилась к конструктору однозначно. По свидетельству К. Н. Финне, близко знавшего Сикорского, «… И. И. Сикорский придал своему изобретению ярко национальную окраску, этого было достаточно, чтобы наша так называемая интеллигенция отнеслась к нему сдержанно, чтобы не сказать больше…». И эти же слои общества «… робкие попытки отдельных лиц отстаивать русскую самобытность готовы были отождествлять с отсталостью, наделяя пытавшихся стать на защиту национального достояния и достоинства различными эпитетами вроде: наемников правительства, квасных патриотов, черносотенцев…». А правительство действительно ценило человека, прибавлявшего мощь и славу России. Двадцатипятилетний конструктор «за заслуги, оказанные в деле военной авиации» был удостоен высокого ордена Св. Владимира IV степени.