Погода в целом благоприятствовала полету, и через семь с половиной часов Сикорский благополучно посадил машину в Ново-Сокольниках. Пройдено более половины пути. Учитывая горький опыт в Орше, когда на заправку ушло более четырех часов, теперь представитель завода придумал простое, но очень эффективное приспособление с использованием сжатого воздуха. Все баки были заполнены за 45 минут.

Вскоре после полудня взлетели. Опять жара, болтанка. Перегруженный самолет не может набирать высоту, чтобы уйти в спасительную прохладу. Сикорский борется с болтанкой, все время работает штурвалом. Приходилось часто подменяться. Когда уже набрали 1100 м, начало так бросать, что самолет за одну минуту потерял более 400 м. А тут еще вошли в зону лесных пожаров. Видимость ухудшилась, стало тяжело дышать. При подходе к озеру Велья машину опять бросало вниз с креном в 45 градусов и с таким же углом пикирования. Это были тяжелые минуты полета. Постепенно по мере выработки топлива машина набирает 1500 м. Здесь стало полегче, Сикорский увидел, что из левого крайнего двигателя струей бьет бензин. Он быстро передал управление Лаврову, а сам, держась за проволочные поручни, поспешил к месту аварии. Оказалось, что от тряски и болтанки все четыре винта на верхней крышке карбюратора отвернулись.

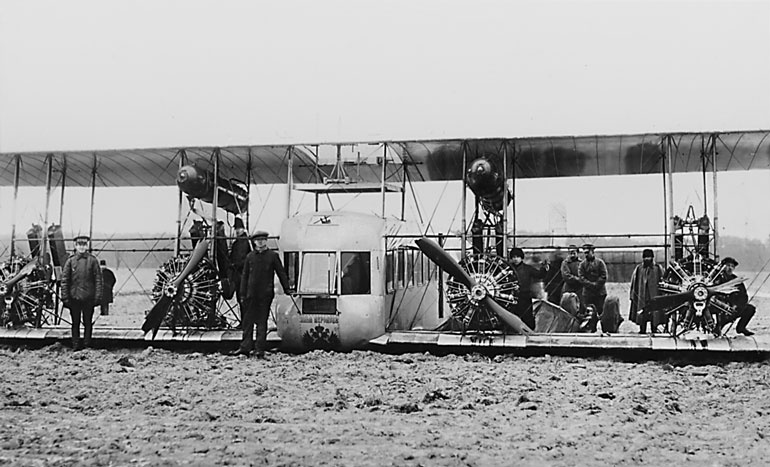

Около пяти вечера на горизонте показалось темное пятно. Петербург. Вскоре «Илья Муромец» торжественно проплыл над городом, развернулся и зашел на посадку на Корпусной аэродром. Позади 2500 км. Перелет убедительно доказал возможности многомоторных кораблей. Даже неисправности, обнаруженные и ликвидированные во время полета, оттеняли достоинства «Муромца».

Пресса восторженно освещала перелет, но важность его уже заслонялась событиями, которые затрагивали всех: надвигалась мировая война.

Хотя в перелете был установлен ряд мировых достижений, доказаны преимущества использования многомоторных кораблей в длительных полетах, открыта дорога транспортной авиации и, кроме того, приобретен ценнейший опыт полета по приборам, в то время не смогли дать должную оценку этому выдающемуся событию. Возникшая в стенах Министерства путей сообщения России идея организации пассажирской авиалинии С.-Петербург — Москва, как и предложения использовать «Муромец» для более дальних рекордных перелетов во Владивосток, на Северный полюс и в Америку, зависли в воздухе. Начавшаяся мировая война заслонила собою все.

Эскадра Воздушных Кораблей

После убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараеве 15 июня 1914 г. Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум. Поскольку Россия была связана договором с этой славянской страной, мало кто сомневался в неизбежности войны. Хотя Россия к началу войны имела больше всех военных самолетов, основную массу их составляли самолеты устаревших конструкций «Ньюпор»-4 и «Фарман»-16 лицензионной постройки. Нужны были новые машины. Особые надежды возлагались на «Муромцы».

В конце июля 1914 г. приказом по Военному ведомству утверждались боевые отряды воздушных кораблей «Илья Муромец». По этому же приказу надлежало укомплектовать личным составом 10 заказанных боевых кораблей. Первоначально воздушные гиганты предполагалось распределить по два на крепостной авиаотряд. Но перелет Петербург — Киев — Петербург заставил военных по-новому оценить возможности «Муромца», изменить концепцию его боевого использования. Генштаб ходатайствовал перед военным министром о распределении 10 заказанных «Илья Муромец» по полевым авиаотрядам. Полевые авиаотряды в отличие от крепостных считались более мобильными и предназначались для выполнения более широкого круга задач в интересах штабов фронтов и армий, в том числе для ведения стратегической разведки, нанесения бомбовых ударов и борьбы с воздушным флотом противника. Предполагалось, что каждый корабль будет приравнен к боевому отряду со всеми положениями и штатами (Отряд аэроплана «Илья Муромец»).

По штату «Команды для аэроплана типа „Илья Муромец“», утвержденному 14 августа 1914 г., в отряд входил — командир корабля (капитан или подполковник), помощник командира — летчик (до капитана), артиллерийский офицер (до капитана), младший офицер-адъютант (завхоз и казначей) (до штабс-капитана), младший механик (военный чиновник XII класса), фельдфебель-летчик, старший фейерверкер-артиллерист, старший унтер-офицер-пулеметчик, два старших унтер-офицера моториста, два младших унтер-офицера моториста, каптенармус, младший фельдшер и 31 солдат. На должности командиров кораблей назначались инструкторы Гатчинской авиашколы, помощниками командиров — лучшие выпускники школы. На должности артиллерийских офицеров (бомбардиров) приглашались преимущественно имеющие высшее артиллерийское образование. Бортмеханиками могли стать офицеры или военные чиновники, хорошо разбиравшиеся в технике. Старшими мотористами назначались опытные мотористы авиашкол.

Авария «Ильи Муромца»-Б

В результате приказом по Главному управлению авиации были утверждены экипажи первых семи воздушных кораблей. Командирами стали офицеры: Е. В. Руднев, А. В. Панкратьев, В. М. Бродович, Л. А. Дацкевич, Г. В. Алехнович, Б. М. Фирсов и Г. Г. Горшков; а их помощниками: Ильинский, С. Н. Никольской, М. П. Спасов, М. В. Смирнов, А. М. Констенчик, С. Н. Головин и И. С. Башко. Именно с этих людей начиналась российская военная тяжелая авиация.

Все командиры кораблей и их помощники имели звание «военный летчик», однако на «Муромцах» не летал никто, кроме Алехновича. Командование вполне разумно решило, что Сикорский выпустит Горшкова самостоятельно на 128-м, приобретенном у завода военным ведомством 31 июля 1914 г., а уже тот вместе с главным конструктором займется на этой же машине процессом переучивания. Горшков быстро освоил «Муромца» и теперь, используя каждый погожий день, тренировал командиров кораблей и их помощников. В среднем понадобилось 4–5 полетов, чтобы выпустить летчика самостоятельно. Некоторым было достаточно и трех полетов.

Во время этих тренировок в августе произошел невероятный случай, который еще раз подчеркнул особые качества «Муромца». При подготовке к вылету механики по ошибке залили недостаточно топлива в баки, и во время очередного тренировочного полета двигатели «Муромца» встали. Горшков ухитрился спланировать и мягко посадить самолет… на березовую рощу. Прибывшая команда солдат сняла самолет с деревьев, и через неделю воздушный гигант снова был в строю.

Этот самолет находился в интенсивной эксплуатации и использовался для подготовки летчиков в Гатчинской авиашколе до самого момента списания в конце 1914 г. В память исторического перелета в дальнейшем на фронте рядом с номерными «Муромцами» всегда рядом находился корабль, носивший вместо эскадренного номера название «Киевский». Он считался флагманом Эскадры. Как только этот корабль отрабатывал свой ресурс или выходил из строя в боевых условиях, на его место вставал новый «Киевский». Сначала экипаж флагмана возглавлялся ведущим летчиком эскадры Г. Г. Горшковым, а впоследствии И. С. Башко.

Аналогичный «Киевскому» самолет (заводской № 135) с четырьмя двигателями «Аргус» по 140 л.с. был передан военному ведомству 31 августа 1914 г. Это был первый по-настоящему военный «Муромец». Изначально на № 135 было установлено дополнительное приборное оборудованаие, прицелы, внутренние кассеты для бомб. На ограждении верхней площадки над фюзеляжем были смонтированы шкворни под два «Максима» для стрельбы назад и вперед.