«Илья Муромец»-Е-2

Все это привело руководство Военного министерства к решению впредь осуществлять приемку готовых самолетов только в Петрограде на общих основаниях: «Заказ „Авиабалту“ давать только при условии выпуска крупной серии одинаковых кораблей заранее определенного типа… установить на заводе особый отдел по конструированию и усовершенствованию аэропланов, для того чтобы непрерывная работа по совершенствованию типа больших аппаратов и использованию опыта Эскадры не останавливалась, причем если бы понадобилось, то с денежным воспомоществованием от казны…» Таким образом, правительство России активно поддерживало превращение «Авиабалта» в динамично развивавшуюся структуру с отдельными опытным и серийным производствами.

Такая поддержка позволяла заводу существенно стабилизировать и расширить производство «Муромцев». Было найдено в 1916 г. решение и еще одной специфической для «Авиабалта» проблемы. Дело в том, что территория завода была зажата Большой Невкой, Черной речкой и владениями графов Строгановых. Возможности ее расширения были ограниченны. Тем не менее проблема разрешилась. На Корпусном аэродроме вместо старого деревянного ангара, где стоял в свое время «Русский Витязь», «Авиабалт» возвел пять больших ангаров — сборочных цехов. Пригодилось оборудование, эвакуированное из Риги. Руководителем производства на Корпусном аэродроме назначили К. К. Эрганта. На место же заведующего производством на старой территории был приглашен молодой специалист, недавний выпускник ППИ Н. Н. Поликарпов.

Правление Акционерного общества планировало увеличить в 1917 г. число занятых производством авиационной техники

[3] до трех тысяч человек. Рассматривалась также возможность возведения на Волге и нового авиационного завода. Производственные возможности РБВЗ в 1916 г. уже заметно увеличились, и И. И. Сикорский приступил к разработке нового перспективного «Муромца» типа «Ж», рассчитанного на выпуск к концу 1917 г.

«Сикорские маленькие»

Опыт применения авиации на войне дал возможность конструкторам оценить ряд концепций, и при разработке новых машин в мире наметилась тенденция на их специализацию. И. И. Сикорский понимал важность проработки различных концепций, и наряду со строительством тяжелых самолетов на РБВ3 велась работа и по созданию более легких машин.

Когда началась Первая мировая война, одним из первых сотрудников Воздухоплавательного отделения РБВЗ, кто добровольно направился на фронт, стал шеф-пилот фирмы Георгий Владимирович Янковский. Выдающийся летчик «летал на всем, что летало», но душа у него лежала к легким маневренным машинам. Он попросил отдать ему С-12. Мудрый Шидловский согласился. Он был уверен, что виртуоз-испытатель на фронте раскроет возможности машины, и это будет эффективной рекламой.

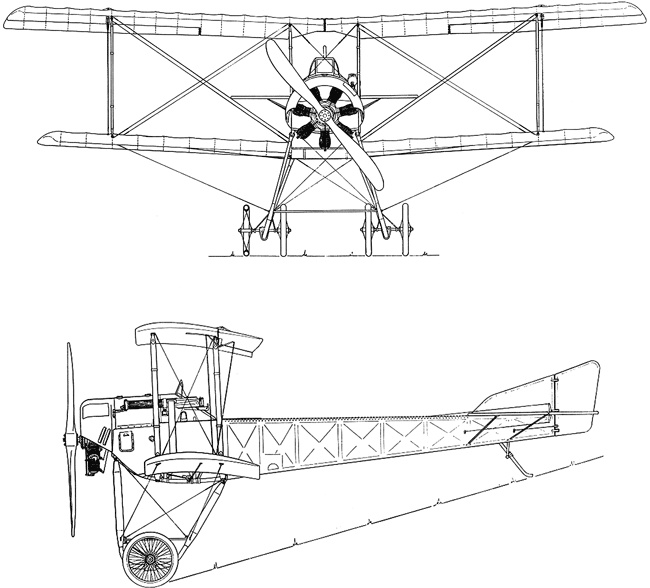

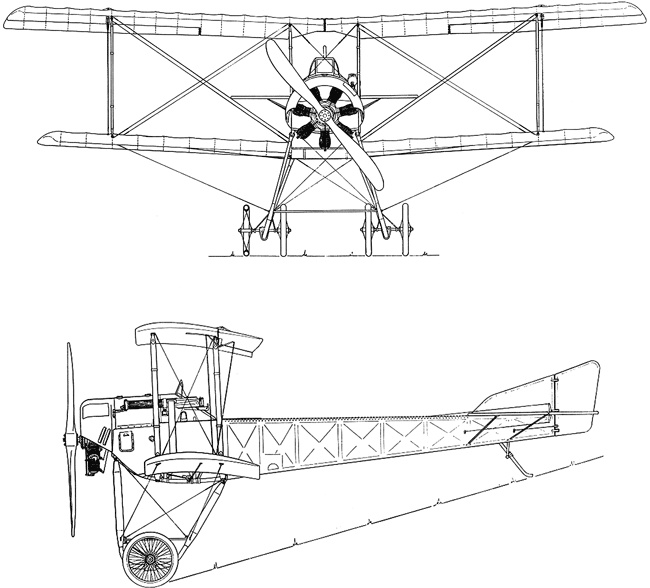

Истребитель С-16сер

Первая рекордная машина С-12 (№ 106) была разбита летом 1914 г., но к этому времени подоспели еще две — № 131 и 132. От прототипа они почти не отличались, две обтекаемые стойки кабана были лишь заменены на кабан-пирамидку по типу Морана. РБВЗ выделило Янковскому за счет завода № 132.

Другую машину подарили начальнику 22 корпусного авиаотряда штабс-капитану Никольскому. За результаты боевых вылетов на С-12 Никольский получил Анну 3-й степени с мечами и бантом. Однако при отступлении из Восточной Пруссии 131-й пришлось сжечь.

Янковский попал в 16-й корпусной авиаотряд, которым командовал известный летчик капитан Гончаров. Перед убытием на фронт отряд был перевооружен на новенькие монопланы «Моран»-Ж. Отряд начал боевые действия 20 августа в центральной Польше. Янковский первым стал летать на разведку и быстро прославился как один из самых результативных летчиков отряда. В ноябре 1914 г. отряд получил 5– и 10-фунтовые бомбы. Теперь летчики могли выполнять и «ударные» операции. В этом деле Янковскому тоже не было равных. Он одним из первых отработал методику бомбометания с пикирования.

Янковского не оставляла мысль о воздушном бое. Вместо неэффективного маузера он стал брать с собой в кабину карабин. Первого успеха в огневом единоборстве Янковский добился 22 марта 1915 г. в районе Станислав-Коломыя, вынудив приземлиться австрийского разведчика. Так состоялась первая боевая победа самолета конструкции И. И. Сикорского.

Шеф-пилот РБВЗ показал в реальных условиях войны высокую боевую эффективность С-12 и убедительно доказал, что скоростной и маневренный «Моносик», как в армии называли моноплан Сикорского, превосходит «чудо» зарубежной техники «Моран»-Ж. Шидловский, занятый формированием ЭВК, тем не менее внимательно следил за судьбой маленького самолета. 4 декабря 1914 г. он обратился к командованию армии с просьбой: «…разрешить ему по заключенному 6.06. контракту на малые аппараты (монопланы и бипланы Сикорского) построить взамен аппаратов, не сданных нами за отсутствием необходимых моторов, монопланы одноместные по типу нашего аппарата, на котором летает Янковский». К сожалению, Августейший командующий авиаций категорически отказался приобретать одноместные самолеты: «моноплан не может летать с наблюдателем и, следовательно, является бесполезным…»

Сикорский был вынужден разработать зимой 1914 г. двухместный вариант — С-12бис или С-12А. Второй летчик располагался за спиной пилота «в затылок», верхом на дополнительном топливном баке, совсем как на «Моране»-Ж. Поскольку взлетный вес самолета с двумя членами экипажа возрос, Сикорский предусмотрел установку на этом самолете ротативного двигателя «Рон» в 80 л.с. вместо капризного и не всегда дававшего паспортную мощность «Гнома».

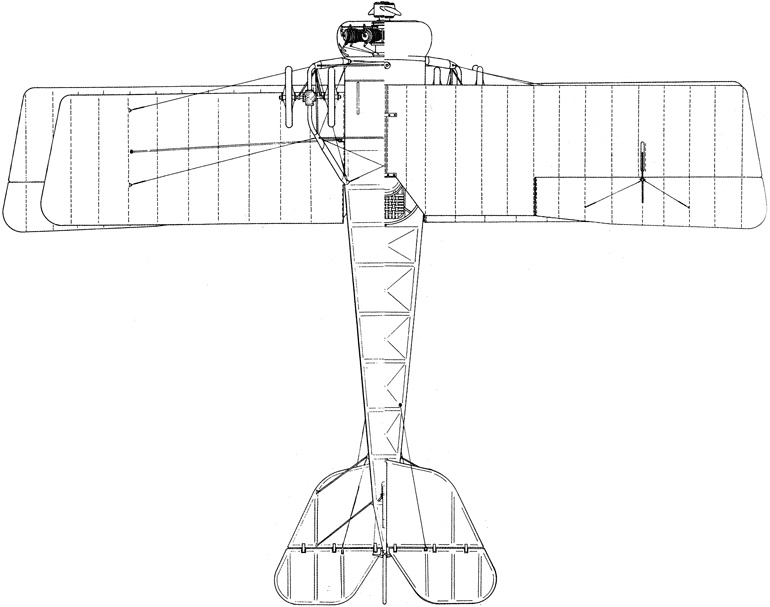

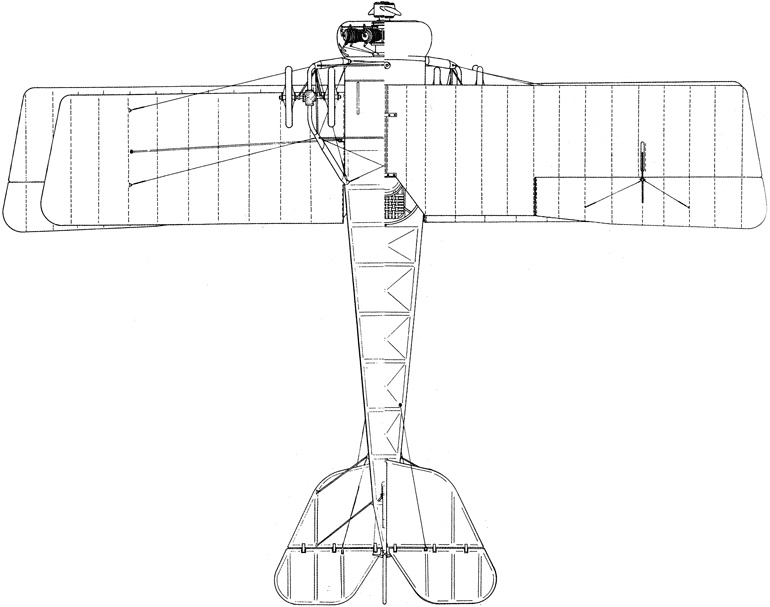

С-16сер. Вид сверху

Сикорский так верил в успех С-12бис, что запустил их в серию, не дожидаясь согласия Великого князя. Однако пожар на заводе 27 января 1915 г. прервал их производство. Три первых предсерийных С-12бис (№ 133,134 и 141) поступили на фронт марте 1915 г. Несмотря на некоторое утяжеление конструкции, С-12бис с одним летчиком на борту оказался на высоте требований того времени. Начальник 16-го отряда Гончаров забрал «моносики» себе. На С-12бис летали летчики Янковский, Мельницкий, сам Гончаров, а также летнабы Безсонов и Кротков. Они демонстрировали чудеса смелости и результативности.

Осенью 1915 г. с легкой авиацией Янковскому пришлось расстаться. Шидловский отозвал его в ЭВК. Вслед за ним Великий князь Александр Михайлович сослал в ЭВК и все «моносики» из 16-го отряда. В Эскадре С-12бис использовались в качестве тренировочных, а один из них в 1916 г., как это давно планировалось, был оснащен пулеметом «Кольт». РБВЗ возобновил в конце 1916 г. прерванную ранее серию. Шидловский планировал оснастить каждый боевой отряд «Илья Муромец» шестью самолетами такого типа. В 1917 г. смогли построить только шесть С-12бис (с № 268 по № 273), и они уже поступили в «красный» Дивизион Воздушных Кораблей, где эксплуатировались до 1922 г.