Разные судьбы

1917 г. стал годом гигантских потрясений, годом крушений многих судеб, глубоких разочарований. Уже в конце 1917 г. Сикорский мог предположить, что ожидает Россию и что будет с ним самим, если большевики удержатся у власти. Надо было что-то предпринимать. Срок контракта с РБВЗ, заключенного в 1912 г., истек, и Сикорский теперь мог быть вольной птицей, но он чего-то ждал, на что-то надеялся. После Октябрьского переворота завод встал. Конструктор пошел в заводской комитет и спросил, что же ему делать. Ответ был лаконичен и прост: «Делай, что хочешь».

Сикорский пытался все-таки прояснить ситуацию, определить хотя бы ближайшую перспективу, но ничего путного из этого не вышло. Теперь судьбу российской промышленности централизованно вершил ВСНХ, а точнее, члены его бюро пленума, которые в специальных вопросах были абсолютно некомпетентны. Так, А. А. Велижев в своей официозной брошюре «Достижения советской авиапромышленности за 15 лет», в частности, рассказал: «Некоторые товарищи, поставленные во главе национализированной промышленности, недооценивали важности воздушного флота… Например, покойный т. Ларин, бывший в то время руководителем ВСНХ, когда на президиуме стоял вопрос о том, на каких отраслях промышленности советская власть должна сосредоточить свои слабые в то время ресурсы, а какие отрасли придется свернуть, решил свернуть и всю авиапромышленность. Когда же партийцы-воздушники стали убеждать т. Ларина не делать такого необдуманного шага, он ответил, что Советской республике не нужны предприятия, подобные фабрикам духов и помады».

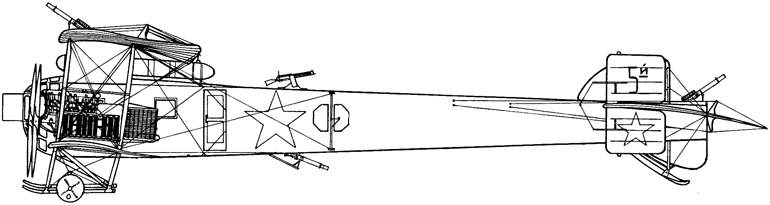

Бомбардировщик «Муромец»-Г-3 (№ 280) в Красной армии

Позиция руководителей в отношении авиации стала известна Сикорскому. Теперь последние сомнения исчезли. Сделать выводы было совсем нетрудно. Нужно где-то искать работу. Но где? Работы в соответствии с его опытом и уровнем знаний нигде не было. Уехать? Но куда? Все заработанные за эти годы немалые деньги вложены в акции завода, и на руках практически ничего не было.

По совету родных и друзей Сикорский решается уехать во Францию, которая формально еще оставалась союзницей России. Он надеялся, что там сможет работать как авиаконструктор, а тем временем в России ситуация стабилизируется. Ситуация же действительно была серьезной. Для конструктора существовала реальная угроза ареста. Сын «черносотенца», «царский любимец» и создатель оружия для продолжения «империалистических войн» всегда был на прицеле у большевиков. Теперь же, когда «вожди пролетариата» стали у руля страны и почувствовали свою безнаказанность в физическом уничтожении своих «классовых врагов», судьбу Сикорского и ему подобных нетрудно было предугадать, хотя большинство из них не верило в мрачные прогнозы и надеялось на чудо. Однажды поздно ночью к Сикорскому на квартиру тайком пробрался один рабочий и сообщил, что днем приходили на завод люди в кожанках и интересовались им. Пришлось, не дожидаясь рассвета, уехать на аэродром. Там у него был оборудован для временного жилья самолетный ящик, где стояла буржуйка. Здесь можно было некоторое время жить.

Итак, ждать больше нечего. Начались энергичные хлопоты по получению выездных документов. Поскольку имя Сикорского было широко известно на Западе, ему без особых затруднений быстро удалось получить визы и другие необходимые бумаги, заручиться рекомендательными письмами. В феврале 1918 г. на руках уже были все нужные документы. С несколькими сотнями английских фунтов, которые удалось достать, он выехал в Мурманск.

Ранним мартовским утром 1918 г. Сикорский с грустью наблюдал, как в дымке скрываются берега России. Маленький английский пароход «Опорто» увозил его на чужбину. Не знал Игорь Иванович, не ведал, что видит он берега Родины в последний раз.

Если у Сикорского впереди маячил какой-то проблеск надежды, то у его родного детища «Авиабалта» был полный мрак. В конце 1917 г. все предприятия авиационной промышленности бездействовали. Лишь в начале 1918 г. «Авиабалт» получил от Управления Военно-Воздушного Флота (УВВФ) заказ на достройку самолетов из имеющегося на заводе задела. Однако в условиях царившей в стране анархии и беспорядка выполнить его было не просто. Кадры разъехались. Эвакуации сменялись реэвакуациями. Петроградский Совнархоз то закрывал завод, то открывал. В этой неразберихе завод, директором которого по-прежнему оставался В. И. Ярковский, ухитрялся все же достраивать самолеты.

Не только «Авиабалт», вся авиационная промышленность России находилась в коматозном состоянии. Этому способствовали и роковые события июля 1918 г., когда в дни «красного террора» резко усилились репрессии против «контрреволюционеров».

Пик репрессий пришелся на Петроград. Были расстреляны тысячи интеллигентов-чиновников, адвокатов, инженеров, врачей, священников, офицеров, учителей, профессоров и просто дворян. В. И. Ярковский, неоднократно отказывавшийся от лестных предложений выехать за рубеж на престижную и хорошо оплачиваемую работу, в августе 1918 г. был арестован за «саботаж» и, несмотря на ходатайства многих видных деятелей культуры, науки и техники, был казнен в Петропавловской крепости. В следующем году вместе с сыном был расстрелян М. В. Шидловский. Г. Г. Горшков расстрелян в Одесской ЧК. Погибли многие сподвижники И. И. Сикорского, отдавшие все свои силы созданию и прославлению российской авиации.

План Ю. М. Ларина осуществлялся. Прекратилось строительство заводов, научно-исследовательских центров, аэродромов и других авиационных предприятий. В 1918 г. в Петрограде был закрыт авиационный завод В. В. Слюсаренко, в начале 1919 г. — заводы Д. П. Григоровича и А. А. Пороховщикова, а крупное предприятие Ф. Мельцера переведено на производство мебели. Потом сгорел завод С. С. Щетинина, а за ним — В. А. Лебедева.

Оставшиеся заводы влачили нищенское существование. За всю гражданскую войну «Авиабалт» не выпустил ни одной новой модели самолета. Там только собирали, да и то нерегулярно, оставшийся дореволюционный задел. К концу войны петроградская авиапромышленность, еще в недалеком прошлом одна из самых передовых в мире, представляла собой жалкое зрелище. В 1920 г. остатки заводов В. А. Лебедева и C. C. Щетинина объединили с «Авиабалтом». В 1922 г. предприятие переименовано в Государственный авиазавод № 3 «Красный летчик», а в 1927 г., когда уже пошла мода на засекречивание, в № 23. Завод оказался пригоден только для серийного производства легкого учебного самолета У-1 и впоследствии У-2. Производство У-2 передали на завод им. Каракозова (№ 387), а на заводе № 23 начали осваивать ЛаГГ-3. Перед самой блокадой производство эвакуировали в Новосибирск на завод № 153 и в Казань (завод № 387).

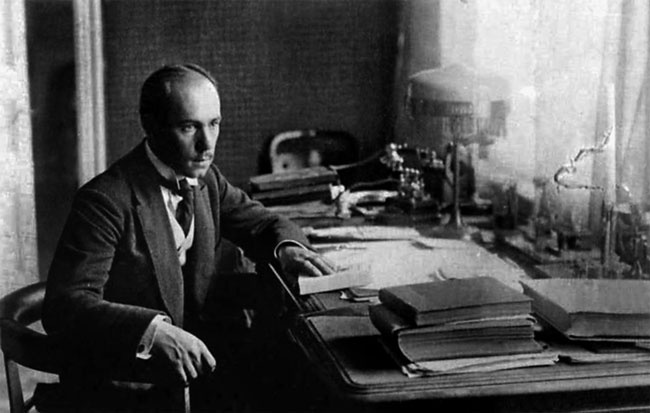

Сикорский перед эмиграцией

В конце войны, а точнее в 1944 г., на бывшем «Авиабалте» был основан новый завод № 272. Здесь строились самолеты Як-18, Як-11, Як-12, вертолет Як-24. В 1958 г. завод перешел на выпуск зенитных управляемых ракет. В настоящий момент производственное объединение «Ленинградский Северный завод», как и в смутное время «Авиабалт», влачит жалкое существование и находится на грани закрытия.