Былинкину и Сикорскому помогали добровольцы, среди них — студенты Георгий Петрович Адлер, Василий Владимирович Иордан, Михаил Федорович Климиксеев, Анатолий Анатольевич Серебренников, Константин Карлович Эргант, механик-моторист Владимир Сергеевич Панасюк. Большинство из них впоследствии составили ядро конструкторского коллектива под руководством И. И. Сикорского.

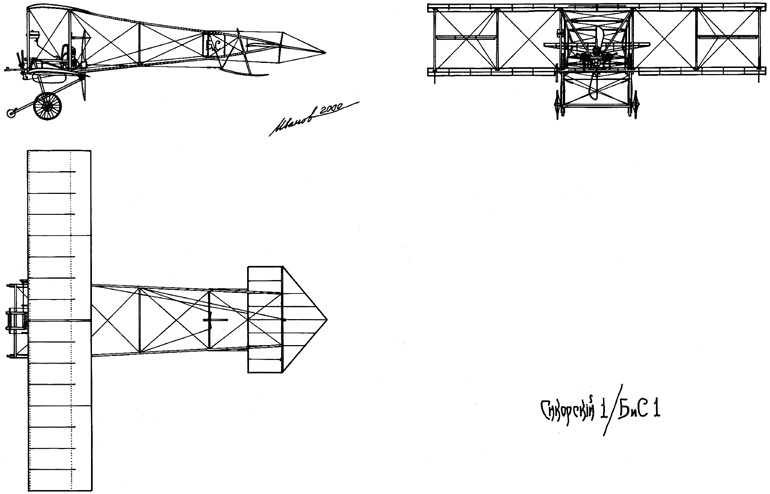

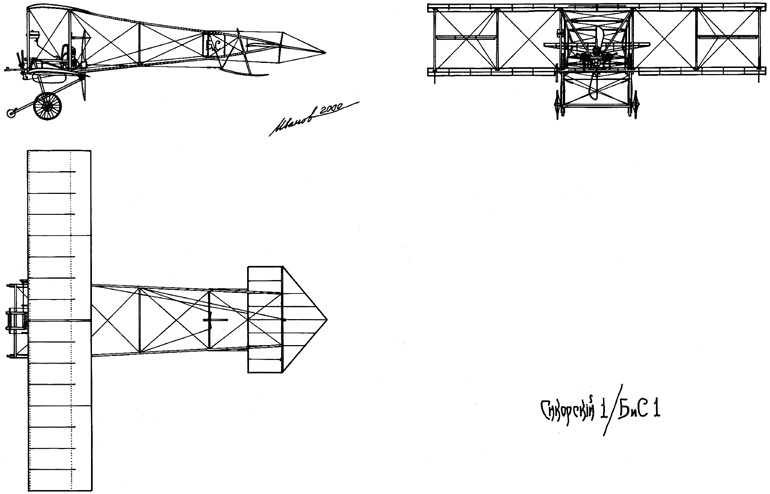

В середине апреля 1910 г. первый самолет Сикорского БиС-1 был собран. Конструктор исходил из концепции создания легкого одноместного спортивного самолета минимально возможных размеров. Аппарат представлял собой двухстоечный биплан с размахом крыльев в 7,4 м и с ферменным хвостом. Взлетный вес составлял 250 кг. Двухцилиндровый пятнадцатисильный двигатель «Анзани» с толкающим двухлопастным винтом размещался над задним лонжероном нижнего крыла. Сиденье пилота спереди. Конструкция самолета — цельнодеревянная с некоторыми металлическими соединительными элементами. Верхнее и нижнее крыло были одинаковых размеров и конструкции, имели по два лонжерона и 17 нервюр, обтягивались хлопчатобумажной тканью. Крылья и хвостовая ферма расчаливались рояльной проволокой. Два подвесных элерона располагались между крыльями.

Самолет БиС-1

Управление осуществлялось двумя ручками и педалями. Правая ручка предназначалась для управления рулем высоты, левая — элеронами. Для путевого управления использовались обычные педали, но только с тросами наперекрест, т. е., если давалась правая педаль, самолет разворачивался влево. Тогда Сикорскому казалось это более естественным. Впоследствии он принял обычную схему. Прямоугольный стабилизатор с треугольным рулем высоты располагался на конце хвостовой фермы. Перед ним внутри фермы прямоугольный руль поворота. Шасси — рычажного типа. Третья точка опоры — два костыля в конце хвостовой фермы.

Наступил день испытаний. Игорь занял место пилота. Механик крутанул винт, пилот включил зажигание. Двигатель затарахтел. Помощники отпустили аппарат, и БиС-1, неуклюже подпрыгивая на неровностях, медленно начал разбег. Достигнув скорости 25–30 км/ч, он вдруг начал разворачиваться. Стало ясно — руль поворота недостаточно эффективен. Его площадь увеличили, но тенденция к развороту осталась. Конструктор пришел к выводу, что в этот раз в большей степени виноват пилот, а не аэроплан. Через несколько дней тренировки пилот уже мог уверенно выдерживать направление на разбеге.

Следующий этап — подъем хвоста, выдерживание горизонта и попытка взлета. Вот испытатель дал полный газ. Самолет понесся вперед, поднят хвост. Аппарат уже достиг скорости 55 км/ч, но от земли не оторвался и даже чуть замедлил движение. Во многих попытках Игорь пробовал различные углы атаки, но самолет в воздух не уходил. Так продолжалось три недели, начинающий авиатор хорошо освоил аппарат. Однажды в начале мая удалось чуть оторваться от земли и пролететь несколько метров, но это случилось только благодаря сильному порыву ветра.

Сикорский анализирует причины неудовлетворительного поведения машины. Конечно, основная причина — недостаток мощности, но, наверное, еще виновата и схема с толкающим винтом, который затенялся конструкцией и работал с низким КПД. Кроме того, размещение двигателя сзади пилота таило в себе опасность быть им раздавленным при аварии. Нужно переделывать самолет.

Сикорский на своем первом самолете

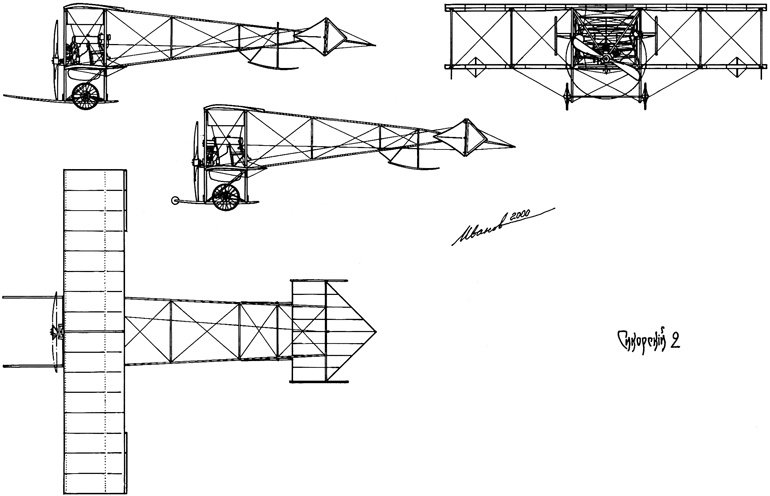

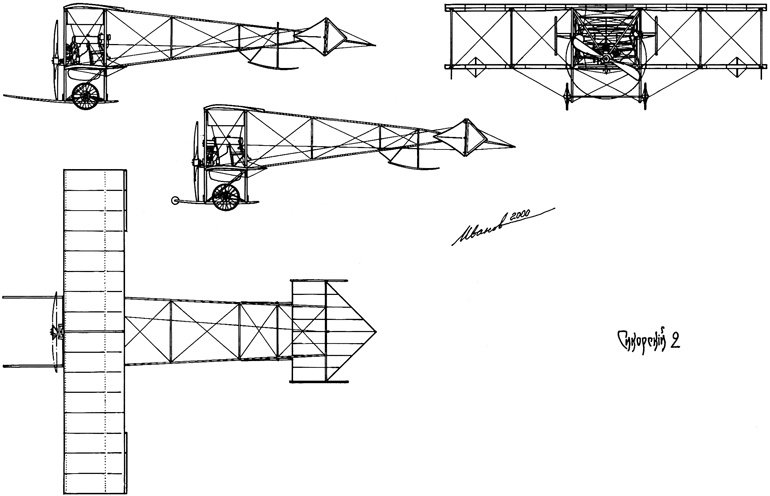

Размеры самолета Игорь решил оставить в основном прежними, но площадь крыльев БиС-2 была несколько увеличена, усилен центроплан. При размахе в 8 м хорда составляла 1,5 м. Разнос крыльев — 1,5 м. Снятый с вертолета № 2 трехцилиндровый двигатель «Анзани» был поставлен спереди пилота и приводил тянущий винт диаметром 2 м. Для большей путевой устойчивости и уменьшения бокового скольжения под верхним крылом устанавливались вертикальные переборки. В отличие от БиС-1 поперечное управление на перестроенном самолете предполагалось осуществлять не элеронами, а гошированием крыльев. Для улучшения путевого управления Сикорский удлинил хвостовую ферму на один пролет. Ее главные консоли стали почти параллельными. Вертикальное оперение стало двухкилевым, разнесенным. Шасси было принципиально новой ферменной конструкции.

Три недели напряженной работы от зари до зари — и самолет был готов. Утро 3 июня 1910 г. выдалось в Киеве тихим и безоблачным. БиС-2 выкатили из ангара. Игорь занял место пилота, запустил мотор. По команде помощники отпустили рвущуюся в небо машину. В этот раз скорость самолета была значительно больше, чем при прежних попытках взлета. Вот уже поднят хвост. Плавное движение ручки на себя — и аэроплан в воздухе. Осторожно действуя ручками, Сикорский опробовал эффективность рулей и продолжал вести самолет в метре над землей. Секунды полета показались вечностью. Потом аппарат коснулся земли и покатился. После полной остановки Игорь понял — свершилось! Наконец-то он выполнил первый в жизни самостоятельный полет, и аппарат был собственной конструкции. Спортивные комиссары Киевского общества воздухоплавания зафиксировали: дальность полета — 200 м, длительность — 12 секунд, высота — 1–1,5 м.

Самолет БиС-2. Ранний и поздний варианты

Это был третий в России полет самолета отечественной конструкции. Так как все сохранившиеся сообщения о якобы состоявшихся полетах самолета великого русского патриота и подвижника авиации А. Ф. Можайского следует, к сожалению, отнести к разряду прекрасных легенд, первым поднявшимся в воздух самолетом отечественной конструкции следует признать аппарат москвича Юлия Кремпа. Вторым был аэроплан профессора устойчивости сооружений инженерно-строительного факультета КПИ, инженера путей сообщений, князя Александра Сергеевича Кудашева. Князь увлекся авиацией, построил аэроплан и 23 мая 1910 г. сам поднял его в воздух.

Указанные машины строились одновременно с первым летавшим аппаратом Сикорского, и, сравнивая эти самолеты, можно с уверенностью сказать, что Сикорский лучше своих соотечественников уловил наиболее прогрессивное направление развития самолетостроения того времени. Его машина имела схему классического стоечного биплана, то есть прочную, легкую и грузоподъемную конструкцию. Управление наиболее рациональное — элероны (через несколько дней после первого полета, а именно 9 июня, Сикорский вновь ввел управление элеронами), продольное и путевое — классическое хвостовое оперение. Размещение двигателя и винта обеспечивало получение максимального КПД и большую безопасность при возможных авариях. Молодой конструктор не копировал западные образцы, но и не гнался за особой оригинальностью. На фоне имевшегося мирового опыта его конструкция была наиболее рациональной и позволяла вести доработку, доводку и модификацию для получения более высоких характеристик.